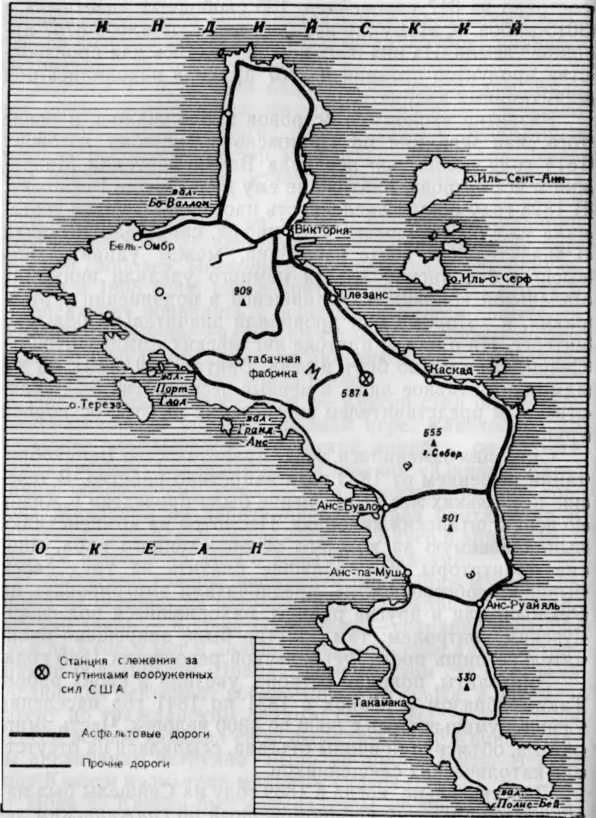

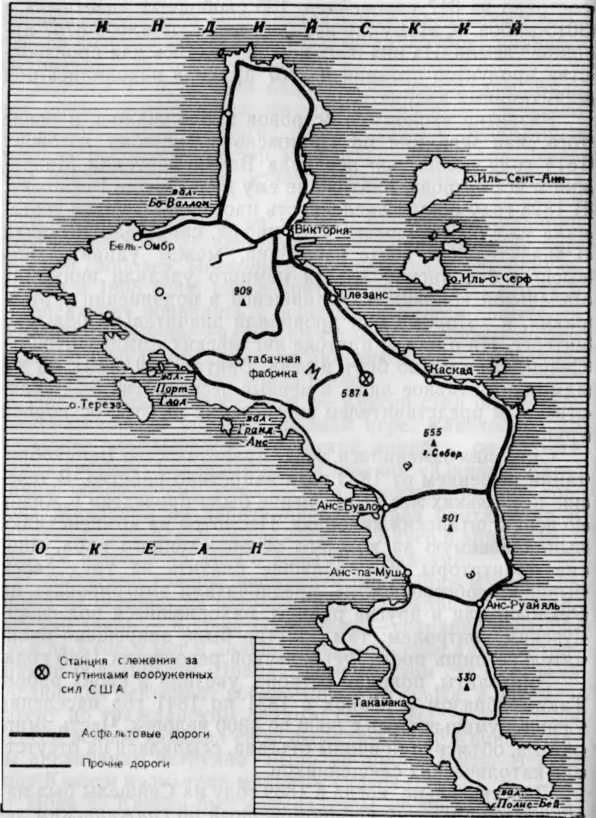

Развитие экономики островов продолжалось и после того, как Франция по Парижскому мирному договору 1814 года полностью передала Великобритании Маврикий и все острова, платившие ему дань, кроме Реюньона. В 1825 году общая численность населения Сейшел составила уже 6963 человека. Эта цифра, свидетельствующая о значительном росте населения, может удивить, ибо высшие британские власти немного уделяли внимания маленькой колонии, находившейся в подчинении у Маврикия, к которому они проявляли значительно больший интерес. Ни о каком притоке английских иммигрантов на Сейшелы не могло быть и речи. Британский агент, он же административное лицо, в первые десятилетия был единственным представителем своей нации на этой островной группе.

Ситуация изменилась, когда правительство Великобритании решением от 1833 года запретило рабство. В течение нескольких лет это решение было проведено в жизнь во всех британских колониях. Несмотря на компенсацию, выплачиваемую за каждого освобожденного раба, многие плантаторы, не желавшие платить за труд своей бывшей «собственности», предпочитали эмигрировать на Реюньон или в другие районы, находившиеся под французским контролем: там рабство было запрещено окончательно лишь после Февральской революции 1848 года.

Эмигранты, покидая острова, увозили и своих рабов. Таким образом в период с 1831 по 1841 год население Сейшел уменьшилось с 8500 до 4360 человек. Часть эмигрантов, объясняя причины отъезда, ссылалась на отсутствие католических священников.

Действительно, когда в 1839 году на Сейшелы был назначен королевский уполномоченный по гражданским делам, там не было ни церквей, ни школ. Иногда, правда, заезжали английские священники и епископы. Но, несмотря на то что представители французского населения на Сейшелах были католиками, там не было ни одного католического монастыря. Только в 1851 году появился некий отец Леон де Аваншэ и потребовал открыть католические миссионерские центры. Вначале ему отказали. Сотни лиц домогались встречи с ним на судне «Порт-Виктория», заходившем время от времени в гавань. И тогда британский уполномоченный вынужден был выписать католического священника с Маврикия. Но при этом оговаривалось, что он должен быть британским подданным и ни в коем случае «нн монахом, ни бунтарем».

Два года спустя на эту островную группу с Маврикия прибыла первая постоянная католическая миссия, и вскоре были созданы католические и англиканские школы. Но, несмотря на то что представители британского правительства уже в 1841 году неоднократно напоминали губернатору Маврикия о том, что «благоразумно было бы по прошествии тринадцатилетней оккупации этой колонии во всех официальных документах отказаться от французского языка в пользу языка Великобритании», все преподавание в школах по-прежнему велось на французском. В качестве одного из предметов изучения английский был введен лишь в конце XIX века.

Освобождение рабов привело к нехватке рабочей силы, и плантации пришли в упадок. Ныне свободные граждане не желали больше работать так же изнурительно, как и прежде. Они предпочитали скудный прожиточный минимум, доступный, например, рыбакам и мелким ремесленникам. Плантаторы же считали себя обойденными и не хотели по-настоящему оплачивать труд наемных рабочих. Здесь, как и повсюду в мире, представители привилегированных социальных групп с большой неохотой расставались с возможностью жить за счет труда других. Но общему упадку хозяйства необходимо было как-то противостоять. Оказавшись перед угрозой полного разорения, плантаторы через некоторое время обратились за разрешением заключать контракты на вывоз рабочих из Индии. Не дождавшись его, они самовольно начали ввозить рабочую силу на Маврикий. Л когда они получили официальный отказ, им пришлось кое в чем рационализировать свои хозяйства: сажать кокосовые пальмы, для ухода за которыми не требовалось много работников.

Однако вскоре появилась возможность приобрести новых работников. У специальных судов британского флота, охотившихся за работорговцами (американцами, португальцами, арабами) в Атлантическом и Индийском океанах, возникла сложная проблема: что делать с реквизированным «живым» грузом? Просто отпускать людей на восточном побережье Африки, не находившемся под британским контролем, было бессмысленно. Ведь прибрежное население вылавливало бы их, чтобы вновь продавать в рабство. И тогда было принято решение расселять бывших пленников на территориях британских колоний (Капской земле и Сейшелах), где было еще много свободной земли.

Читать дальше