Но неотложные дела задерживали выполнение этого плана: прежде всего необходимо было обработать огромный собранный материал и подготовить отчет об экспедиции. В 1892–1896 гг. он составил три объемных тома «Трудов Тибетской экспедиции 1889–1890 гг.». Том1 — «Путешествие по Восточному Туркестану, Куньлуню, северной окраине Тибетского нагорья и Чжунгарии» — был издан в Петербурге в 1895 г. Он содержал географическое и этнографическое описание края, выполненное самим М. В. Певцовым. Том II, вышедший раньше, в 1892 г., составил К. И. Богданович— «Геологические исследования в Восточном Туркестане», и том III вышел в 1896 г. под названием «Экскурсии в сторону от путей Тибетской экспедиции», авторами были В. И. Ро-боровский и П. К. Козлов.

После отчета все свое свободное время Певцов продолжал посвящать любимым занятиям астрономией, геодезией, географией, и вскоре в ряде научных журналов (в «Записках РГО», «Известиях Русского астрономического общества», «Метеорологическом вестнике», «Военном сборнике») стали появляться его статьи, каждая из которых затрагивала очередную актуальную проблему географической науки: «О климате Кашгарии», «О барометрическом нивелировании», «Список пунктов Внутренней Азии, высоты которых определены посредством барометрического нивелирования», «Сокращенный способ предвычислений покрытий неподвижных звезд Луною и солнечных затмений для данных мест», «Об определении географической долготы из наблюдений Луны на равных высотах со звездами близ первого вертикала» и др. Все они были высоко оценены специалиста-ми-коллегами, а некоторые из них не потеряли актуальности даже в XX в.

Последние годы жизни Певцова были освещены дружеской поддержкой двух его молодых помощников по экспедиции — В. И. Роборовского и П. К. Козлова. Они часто появлялись в его небольшой квартире на Тучковской набережной и принимали участие в вечерах воспоминаний о былых поездках, а с некоторых пор все вместе обсуждали устройство новой, будущей экспедиции в Центральную Азию, возглавить которую было предложено Роборовскому и Козлову. Михаил Васильевич принимал активное участие в обсуждении ее маршрута, стратегических целей и конкретных задач… Но болезнь брала свое, и 25 февраля (10 марта) 1902 г. Михаил Васильевич Певцов скончался.

П. К. Козлов в некрологе написал так: «Отошел в вечность безупречно честный человек, в высшей степени скромный, приветливый, добродушный. Эта симпатичная личность невольно приковывала к себе, в особенности людей, хорошо знавших покойного. Идеально чистая душа и труженическая жизнь М. В. Певцова послужит нам — ученикам, последователям и друзьям его — лучшим примером».

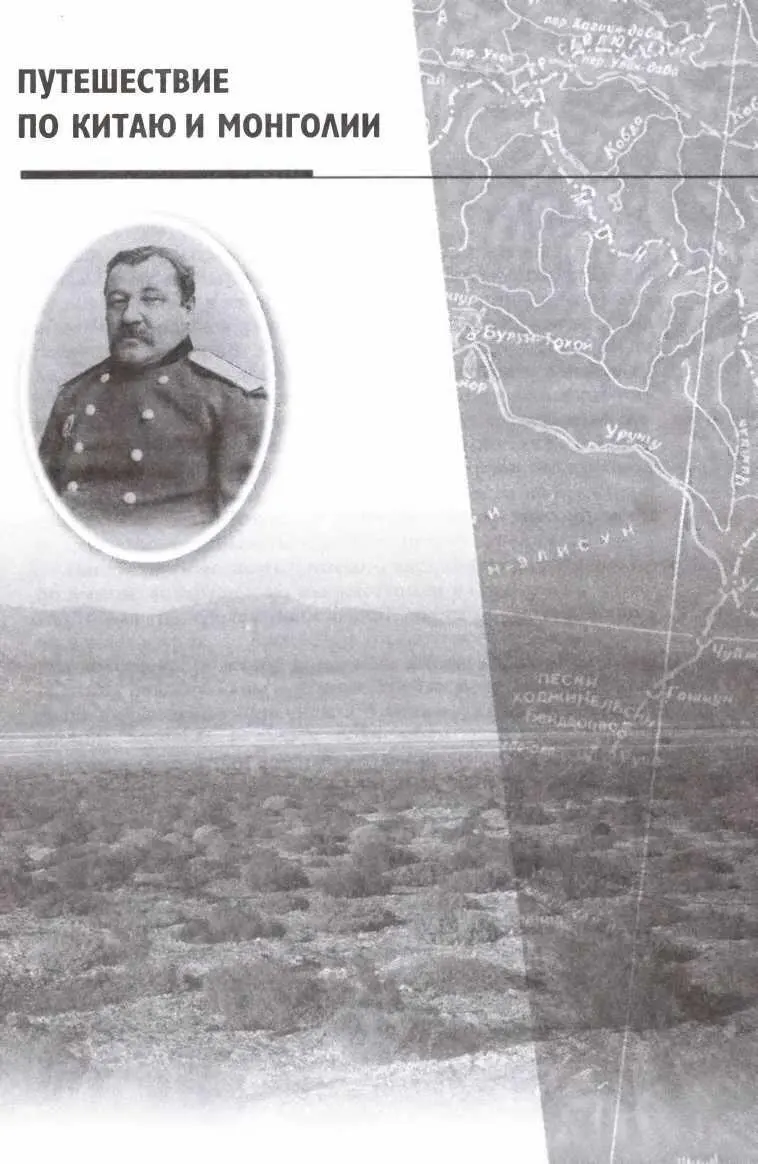

Его похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге, но могила его затерялась. Интересно отметить, что известен только один портрет (фотография) М. В. Певцова — одного из крупнейших исследователей Центральной Азии.

Единственный памятник этому выдающемуся человеку и ученому — добрая память последователей и его замечательные книги.

Чвырь Людмила Анатольевна,

доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН

Путешествие по Китаю и Монголии

Для прикрытия хлебного каравана, отправляющегося в мае 1876 г. из Зайсанского поста в китайский город Гучен, от появившихся в то время близ нашей границы дунганских шаек {1} был назначен конвой в составе казачьей сотни, одна полусотня которой должна была сопровождать караван до самого Гучена, а другую велено было оставить в лежащем на пути к Гучену г. Булун-Тохое для конвоирования следующих хлебных транспортов. Начальство над сотнею возложено было на меня, причем мне поручено было также собрать по возможности подробные сведения о стране, по которой должен был следовать караван, в особенности на пространстве между Булун-Тохоем и Гученом, где до того времени не случилось еще бывать никому из путешественников.

Напутствуемые пожеланиями счастливого пути и благополучного возвращения, мы выступили из Зайсанского поста 16 мая и, сделав небольшой переход, остановились на ночлег в проходе Джан-Тиль горного хребта Манрака, через который пролегает дорога на высокую Чиликтинскую равнину, лежащую к югу от этого хребта. Вершины Манрака, далеко не достигающие снежной линии, уже были покрыты свежей зеленью и перед солнечным закатом блестели мягким, золотистым светом, отражавшимся приятным колоритом и на соседних обнаженных утесах и скалах. Мы раскинули наши юрты на берегу живописного горного ручейка, струившегося среди ущелья; казаки развели костры и вскоре принялись за ужин; между тем сопровождавшие караван киргизы совершали свою вечернюю молитву: разостлав широкий войлок на земле, они выстроились в шеренгу, лицом к западу и начали взывать монотонно и уныло к Аллаху, сопровождая эти взывания своими оригинальными знамениями, коленопреклонением и частыми земными поклонами.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу