Только что рассматривавшийся как большая достопримечательность, «обо» потерял в моих глазах всякое значение. Я извлек из него лишь ту пользу, что оно впервые познакомило меня со страстью ламаизма к преувеличенью и формализму. Вместо важных исторических данных о великом пути монгольских паломников в Лхасу, который как раз здесь пересекал окраинные горы Цайдама, мы нашли пустую формулу; красивая сама по себе, она становилась бессмыслицей, повторяясь 4000 раз кряду. Что за остроумие написать на бумаге 4000 раз «Отче наш»? А уж столько же раз выцарапать на камне, не жалея трудов и времени, одну и ту же молитвенную формулу прямо глупо.

Я был несколько раздосадован этим приключением. Но если результат и оказался меньше, нежели я ожидал, то все же вреда от нашей остановки, собственно, никакого не произошло. По крайней мере, мы имели теперь ясное доказательство, что попали на большой проезжий тракт, ведущий в Лхасу. Об этом свидетельствовали и «обо», и могилы, и тропинки, и кучи камней. Дальше, в долине, люди, кроме того, видели следы двух верблюдов и несколько больших стад куланов. Таглыки наши утверждали, что куланы никогда не держатся вблизи населенных мест и что до последних, следовательно, по крайней мере два дня пути.

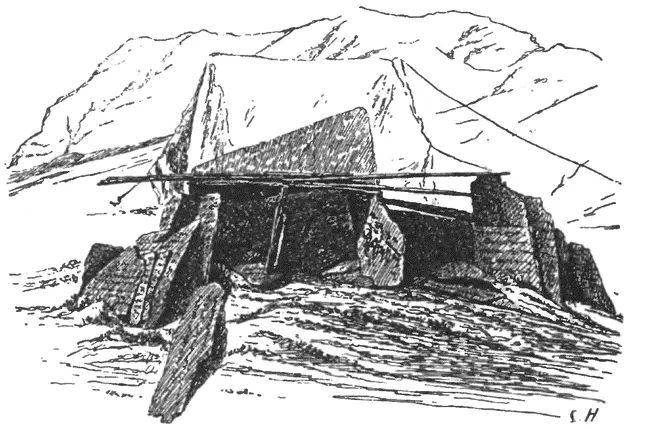

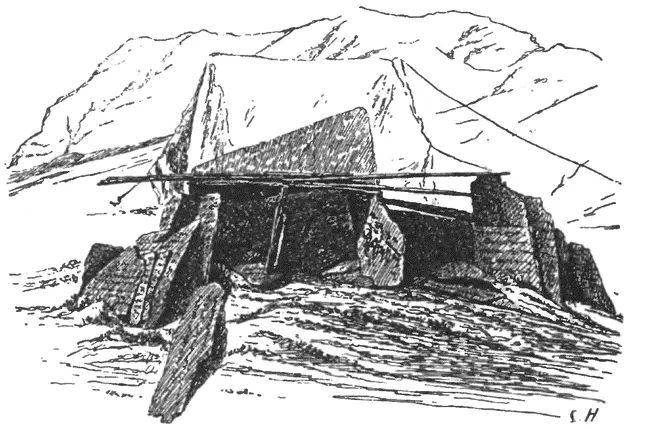

1 октября мы могли спокойно продолжать путь к востоку по этой прямой, широкой долине. Около устья долины мы нашли еще два «обо», один состоял из 63 сланцевых плит, поставленных попросту стоймя вокруг холмика. Надписи на плитах, обращенных к западу, частью стерлись; должно быть, от часто дующего здесь западного ветра.

С напряженным вниманием ловили мы по пути всякие признаки близости людских жилищ. Между прочим, видели еще одно обгорелое место после костра, несколько кольев от палаток и верблюжий помет. Вдруг Ислам-бай увидал у подошвы противоположной скалы нескольких яков. Он осторожно подкрался к ним на выстрел и пустил пулю, вторую, третью, но без успеха. Тут, к нашему изумлению и радости, откуда-то выскочила старуха и принялась кричать и размахивать руками. Мы сразу поняли, что это были домашние яки и что мы наконец после 55 дней странствования в пустынных областях добрались до окраинных людских поселений.

Неподалеку виднелась кибитка старухи. По соседству от нее, на правом берегу реки, мы и разбили лагерь № XXXVIII. В окрестностях паслись яки, козы и овцы старухи, и при виде последних у нас потекли слюнки изо рта.

Разговор со старухой оказался настоящим оселком для нашего терпения. Разумеется, она не знала, что мы за птицы такие, а из нас никто не понимал по-монгольски. Парпи-бай помнил одно слово «бане» (имеется), а я знал из географии общеупотребительные наименования вроде: «ула» — гора, «гол» — река и «нор» — озеро. Но дать с этим скудным запасом слов старухе понять, что мы хотим купить у нее овцу, было нелегко. И вот я принялся блеять по-бараньи, а потом показал старухе китайскую монету в два лана, она поняла, и на ужин у нас была настоящая свежая баранина!

Люди мои сияли. Конец уединенной тяжелой жизни на высотах! Нечего больше скупиться на провизию, не надо питаться жестким яковым мясом! Быть может, нам даже удастся теперь спасти остатки нашего некогда столь внушительного каравана.

«Обо» около лагеря № XXXVII

С помощью знаков старуха объяснила нам, что муж ее отправился в горы стрелять яков, но вернется домой до захода солнца.

В ожидании его я с Парпи-баем и Эмином-Мирзой посетили кибитку старухи. Завидев нас, она со своим восьмилетним сыном учтиво вышла нам навстречу. Мальчуган получил от нас кусочек сахару, а старуха щепоть табаку, которой сейчас набила свою длинную, узкую китайскую трубку. Весь страх ее теперь как рукой сняло.

Кибитка состояла из старого изодранного войлочного ковра, наброшенного на два шеста; к середине продольных внутренних сторон были подвешены два горизонтальных шеста, проходивших в дыры в войлоке и привязанных к стоявшим снаружи шестам, в свою очередь укрепленным веревками. Благодаря такому устройству кибитка становилась более выгнутой и просторной. Посреди крыши было дымовое отверстие. Шесты были тамарисковые и привезены из Гаджира в Цайдаме.

Мы зашли в кибитку и принялись рассматривать ее внутреннее убранство. Главной выдающейся частью меблировки являлся небольшой кубической формы деревянный ящик, стоявший около поперечной стены, прямо против входа. По словам Парпи-бая, это был «бурхана», или кумирня в миниатюре. После некоторого колебанья старуха подняла крышку, и мы увидели в ящике священные тибетские книги, т.е. отдельные длинные, исписанные полоски бумаги. Каждая книга, т.е. кипа таких полосок, была обвернута куском материи. На крышке лежал пук яковых хвостов, которым старуха, как метелкой, смахивала пыль со святыни. Несколько хранившихся там же медных и деревянных чаш, видимо, служили священными сосудами.

Читать дальше