Ярким примером служат гиббоны, которые когда-то считались отсталыми приматами. Гиббонам предлагали решать задачи, связанные с выбором между различными емкостями, веревками и палками. Раз за разом гиббонам не удавалось достичь результатов, сравнимых с результатами других видов. Применение орудий, например, изучалось с помощью банана, находящегося за пределами клетки, где содержались обезьяны, и палки, предоставленной в их распоряжение. Все, что следовало сделать гиббонам, – это взять палку и подвинуть банан поближе. Шимпанзе проделали бы это без колебаний, как и многие другие обезьяны. Но не гиббоны. Это озадачивало исследователей, учитывая, что гиббоны (известные также как малые человекообразные обезьяны) входят в ту же самую систематическую группу, что и другие обезьяны с крупным мозгом, а также человек.

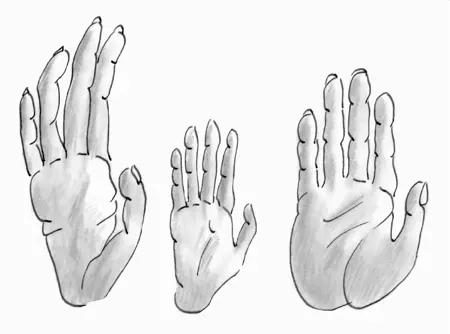

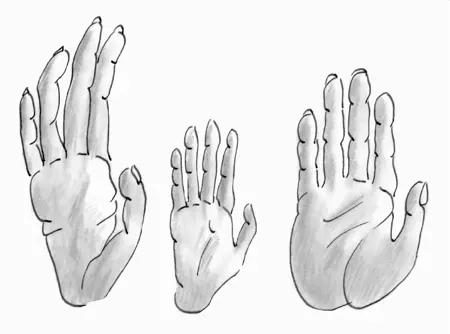

В 1960-х гг. американский приматолог Бенджамин Бек применил новый подход {12}. Гиббоны приспособлены исключительно к жизни на деревьях. Они перемещаются сквозь лес с ветки на ветку, с дерева на дерево, повисая на руках, поэтому их еще называют брахиаторами (от греч. brachion – рука). Передние конечности гиббонов с коротким большим пальцем и удлиненной кистью предназначены именно для этого способа передвижения: они действуют скорее как крюки, а не как многофункциональные хватательные и осязательные приспособления большинства других приматов.

Бек, понимая, что умвельт гиббонов не включает уровень земли, а их руки не приспособлены к тому, чтобы поднимать предметы с ровной поверхности, внес изменения в одно из традиционных заданий. Вместо того чтобы положить веревки на землю, как это делалось раньше, Бек поднял их до уровня плеч обезьян, так что их стало легко ухватить. Не вдаваясь в подробности, животные должны были разобраться, каким образом веревки привязаны к съедобным предметам. Гиббоны справились с задачей быстро и эффективно, продемонстрировав тот же уровень сообразительности, что и другие человекообразные обезьяны. Очевидно, что предыдущие неудачи гиббонов были связаны с постановкой эксперимента, а не с их умственными способностями.

У кисти гиббона большой палец не противопоставлен всем остальным. Такая кисть скорее предназначена для захвата ветвей, а не для подъема предметов с плоской поверхности. Только после того, как морфологию рук гиббонов приняли во внимание, эти человекообразные обезьяны все-таки прошли известные интеллектуальные тесты. На рисунке сравниваются кисти (слева направо) гиббона, макаки и человека. По Benjamin Beck (1967)

Еще один хороший пример – слоны. Долгое время ученые были убеждены, что эти толстокожие не способны использовать какие бы то ни было орудия. Слоны провалили тот самый тест с бананом, не прикоснувшись к палке. Неудачу слонов нельзя было объяснить тем, что они не способны поднимать предметы с ровной поверхности, так как слоны постоянно что-то подбирают с земли и часто – совсем крошечные предметы. Исследователи заключили, что слоны не разобрались в задаче. Никому не пришло в голову, что, возможно, это исследователи не разобрались в слонах. Как шесть слепцов, мы ходим вокруг большого зверя и ощупываем его, забывая, что, по определению Вернера Гейзенберга, «то, что мы наблюдаем, – это не природа как таковая, а природа, подвергнутая нашему методу задавать вопросы». Гейзенберг, немецкий физик, высказал это замечание по поводу квантовой механики, но оно в полной мере справедливо и для изучения разума животных.

В отличие от рук приматов, хватательный орган слона – это еще и нос. Слоны используют хобот не только для того, чтобы достать пищу, но и чтобы понюхать и потрогать ее. С их превосходным обонянием слоны точно знают, с чем имеют дело. Однако, поднимая палку, они закрывают свои носовые проходы. Даже когда слон подносит палку близко к пище, палка мешает ему эту пищу учуять. Это то же самое, если спрятанную вещь искать с завязанными глазами.

Как же тогда организовать эксперимент, который будет соответствовать анатомии и возможностям животного?

Во время своего посещения Национального зоопарка в Вашингтоне я встретился с Престоном Фёрдером и Дайаной Рейсс, которые показали мне, на что способен Кандула, молодой слон-самец, когда задача преподносится ему другим образом. Исследователи подвесили фрукты высоко над головой слона, вне его досягаемости. Они предложили слону несколько палок и прочный квадратный ящик. Кандула не обратил внимания на палку, но через некоторое время стал подталкивать ногами ящик. Он толкал его раз за разом строго по прямой линии, пока не установил точно под подвешенными фруктами. Тогда слон встал на ящик передними ногами, что позволило ему дотянуться хоботом до фруктов. Оказалось, что и слон может использовать орудия, если это правильные орудия.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Франс Вааль - Последнее объятие Мамы [litres]](/books/406055/frans-vaal-poslednee-obyatie-mamy-litres-thumb.webp)