Со второй половины XIX в. культурный и этнографический интерес финских образованных кругов к Карелии постепенно преобразовался в ирредентистские стремления, нашедшие воплощение в политической идее Великой Финляндии. Сторонники Великой Финляндии, исповедовавшие как политические, так и этнонацио-нальные идеалы, стали говорить о «естественной Финляндии», под которой подразумевалось единое целое, состоящее из Финляндии, Восточной Карелии и Кольского полуострова [58] Kirkinen H., Nevalainen P., Sihvo H. Karjalan kansan historia. Porvoo: WSOY, 1994. S. 255.

. Финский ирредентизм не был чем-то исключительным: по всей Европе шло формирование аналогичных форм национально-географического воображения, ставших одним из наиболее эффективных инструментов мобилизации европейского населения в целях нациестроительства. В начале XX в. доктрина Великой Финляндии достигла международного масштаба в виде восточно-карельского вопроса, в котором изначально имели место как просветительско-гуманитарные черты, так и профинская идеологическая окраска [59] О комплексных взаимоотношениях между национализмом, историей и географией см.: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В. Николаева; вступ. ст. С. Баньковской. М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001; Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб.: Алетейя, 1998; Brubaker R. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1996.

.

Революция 1917 г. и последовавшая гражданская война в России привели к распаду Российской империи, в том числе к провозглашению независимости Финляндией. В 1918–1922 гг. финские добровольцы предприняли несколько попыток присоединить ряд российских территорий, населенных карелами, военным путем, в то время как официальный Хельсинки пытался добиться того же самого с помощью дипломатии [60] Churchill S. Itä-Karjalan kohtalo 1917–1922: Itä-Karjalan itsehallintokysymys Suomen ja Neuvosto-Venäjän välisissä suhteissa 1917–1922. Porvoo: WSOY, 1970; Niinistö J. Heimosotien historia 1918–1922. Helsinki: SKS, 2005; Осипов А.Ю. Финляндия и гражданская война в Карелии. Дис… канд. ист. наук. Петрозаводск, 2006.

. Одним из аргументов присоединения к Финляндии «соплеменных» территорий было отсутствие у восточных карелов автономии и права на самоопределение. Это стало одной из причин, по которым в 1920 г. советское правительство объявило о создании карельской автономной республики [61] Статья 232 // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1920. № 53; Карелия в период гражданской войны и иностранной интервенции / Под ред. А.Я. Балагурова, В. И. Машезерского. Петрозаводск: Карельское книжное изд-во, 1964. С. 537. Декрет вступил в силу после официальной публикации 8 июня 1920 г., что и считается датой основания республики.

. Первоначально она называлась Карельская Трудовая Коммуна, а с 1923 г. – Автономная Карельская Советская Социалистическая Республика [62] С принятием 5 декабря 1936 г. новой Конституции СССР была переименована в Карельскую АССР (КАССР).

. К началу 1922 г., когда финляндские дипломаты вынесли вопрос о международном статусе Советской Карелии на рассмотрение Лиги Наций, аргументируя это стремлением карельского населения к самоопределению, у советского правительства был весомый контраргумент: автономия в составе РСФСР уже являлась выбранной самими карелами формой национального самоопределения [63] О восточно-карельском вопросе на повестке дня Лиги Наций см.: League of Nations Official Journal. 1922. P. 103–105, 107–108, 165–170.

.

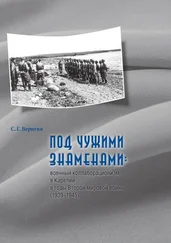

Красные финны, руководившие Советской Карелией в 1920–1935 гг.:

Эдвард Гюллинг (четвертый справа, с тростью в руке), председатель Совета народных комиссаров КАССР, и Густав (Кустаа) Ровио (третий справа, в черном пальто), первый секретарь карельского обкома ВКП(б). Первомайский парад 1930 г. в Петрозаводске.

Фото Г. А. Анкудинова из фондов Национального архива Республики Карелия

Внешнеполитические соображения были важными, но не единственными факторами, стоявшими за созданием автономной Карелии. К 1920 г. гражданская война в России подходила к концу, и перед большевиками вставал ряд новых проблем, связанных с управлением огромными территориями, доставшимися им в наследство от Российской империи. Принуждение военной силой (имевшее место в западных и северных областях Карелии) не могло быть долгосрочной стратегией. Для сохранения власти в стране, где значительная часть населения относилась к советскому правительству настороженно, а многие и откровенно враждебно, большевики полагались на разветвленный партийный и советский аппарат, представители которого контролировали ключевые сферы общественной, политической и культурной жизни. Этот же аппарат, по замыслам большевиков, должен был сыграть ключевую роль в просвещении и политическом перевоспитании непролетарских слоев общества – в первую очередь крестьянства – и в преобразовании местных сообществ в составные части новой общности советских людей. В этом отношении принципы государственного управления в ранний советский период напоминали методы колониальной администрации с той основной разницей, что функции колониальных чиновников выполнялись советской и партийной бюрократией, а сами колониальные практики были направлены на внутреннюю, а не внешнюю колонизацию.

Читать дальше