Но при более глубоком рассмотрении я бы сказал, что Эдисон неправильно истолковывал свой опыт. В неудачных попытках тоже что-то есть. Повторяющийся эксперимент не будет лишь повторением, если обдумывать проверяемые идеи и исследуемую действительность. Целью описанного проекта с галактиками было выяснить, существует ли на самом деле «темная материя» (см. следующую главу), и эта цель была достигнута. Если бы Эдисон, или те студенты, или любой исследователь, «работая в поте лица», действительно делали все без раздумий, они пропустили бы самое интересное, а это не последний момент в том самом «проценте вдохновения».

Когда мне попалось особенно непонятное изображение, я спросил своих знакомых: «А это галактика или звезда?» «Ни то, ни другое, – ответили они. – Это просто дефект фотографической эмульсии».

От такой неожиданной смены направления мысли я рассмеялся. Мои грандиозные размышления о глубоком смысле того, что я видел, по отношению к этому конкретному объекту оказались совершенно ни о чем: на этой пластинке больше не было ни астрономов, ни рек, ни землетрясений. Они растворились в порыве воображения. Я переоценил масштаб того, на что смотрел, где-то в 1050 раз. То, что я посчитал самым крупным объектом, который мне приходилось видеть, и самым удаленным в пространстве и времени, оказалось просто пятнышком – едва различимым без микроскопа и находящимся на расстоянии вытянутой руки. Как просто и как сильно мы можем обманываться!

Но постойте. А смотрел ли я вообще хотя бы на одну галактику? Ведь все остальные кляксы на самом деле тоже были микроскопическими пятнами из серебра. Если я не смог понять природу одного из них, потому что оно было слишком похоже на все остальные, почему ошибка оказалась такой значительной?

Потому что ошибка в экспериментальной науке – неверное понимание причины некоторого явления. Как и точное наблюдение, это вопрос теории. Очень мало что в природе можно обнаружить без помощи каких-либо инструментов. Большая часть явлений протекает либо слишком быстро, либо слишком медленно, они либо слишком большие, либо слишком маленькие или находятся слишком далеко, или спрятаны за непрозрачными барьерами, или работают по принципам, которые слишком отличаются от того, что влияло на нашу эволюцию. Но в некоторых случаях мы можем сделать эти явления доступными восприятию – с помощью научных инструментов.

Мы воспринимаем такие инструменты как нечто, приближающее нас к реальности, – как раз так я себя чувствовал, глядя на скопление галактик в Волосах Вероники. Но в чисто физических терминах они только еще больше разделяют нас. Я мог бы ночью смотреть на небо, туда, где находится это скопление, и мои глаза отделяло бы от него всего несколько граммов воздуха, но я бы абсолютно ничего не увидел. А вот если бы я взял в посредники телескоп, то, возможно, что-то увидел бы. В описываемом эпизоде между мною и галактиками были телескоп, фотоаппарат, проявочная фотолаборатория, еще один фотоаппарат (чтобы сделать копии пластин), грузовик, который привез пластины в университет, и микроскоп. Вооруженный всем этим, я мог видеть это скопление гораздо лучше.

Сегодня астрономы совсем не смотрят на небо (разве что в свободное от работы время) и лишь изредка в телескопы. У многих телескопов даже нет окуляров, которые подошли бы для человеческого глаза. Многие телескопы даже не фиксируют видимый свет. Но зато они фиксируют невидимые сигналы, которые затем переводятся в цифровой формат, записываются, комбинируются с другими, обрабатываются и анализируются компьютерами. В результате можно получить изображения «в искусственных цветах», на которых показаны радиоволны или другие виды излучения или еще менее явные характеристики, такие как температура или состав. Во многих случаях не строится вообще никакого изображения далекого объекта, а только столбцы чисел или графики и диаграммы, и астрономы могут воспринимать только результат такой обработки.

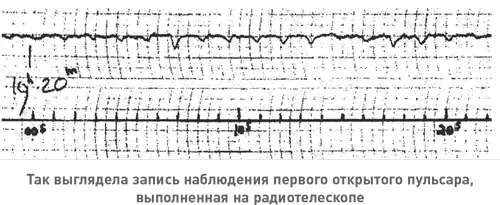

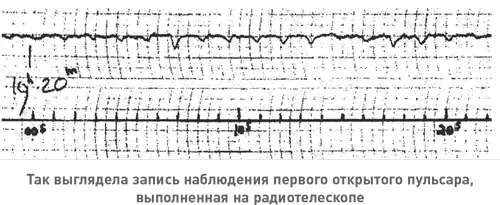

Но с каждым дополнительным слоем физического разделения требуются дальнейшие теоретические исследования, которые позволяют соотнести итоговое восприятие с реальностью. Когда астроном Джоселин Белл открыла [13]пульсары (чрезвычайно плотные звезды, дающие регулярные вспышки в радиодиапазоне), перед глазами у нее было вот что.

Только с помощью сложной цепочки теоретических интерпретаций она могла «увидеть» за этой дрожащей линией, выведенной чернилами на бумаге, мощный пульсирующий объект в дальнем космосе – и понять, что это объект доселе неизвестного типа.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу