До сих пор не хватало истинного кварка, как и непосредственных данных о W– и Z-частицах, переносчиках слабого взаимодействия. Когда Стандартная модель стала общепринятой, Глэшоу, Вайнберг и Салам узнали, что им собираются вручить Нобелевскую премию по физике 1979 года за их работу над единой электрослабой теорией.

Теперь соревнование шло за то, кто первым соберет все частицы и закончит коллекцию. В своей Нобелевской лекции Вайнберг объяснил, что электрослабая теория предсказывает массы W– и Z-частиц примерно на уровне 83 ГэВ и 94 ГэВ соответственно [112].

Еще в июне 1976 года ЦЕРН ввел в действие свой протонный суперсинхротрон (ПСС) – 6,9-километровый кольцевой протонный ускоритель, способный генерировать энергию частиц до 400 ГэВ. За месяц до его пуска протонный ускоритель в Фермилабе превзошел эту энергию, достигнув 500 ГэВ. Но когда частицы разбиваются о неподвижные мишени, это приводит к значительным потерям, поскольку отскакивающие частицы забирают энергию. В установках такого вида энергия, которую можно было бы направить на создание новых частиц, растет только как квадратный корень из энергии частицы в пучке.

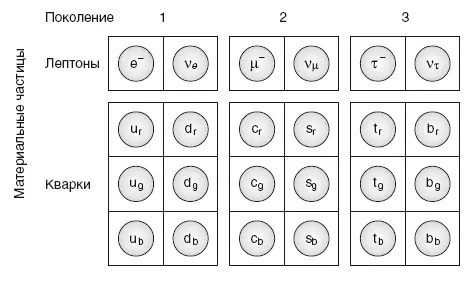

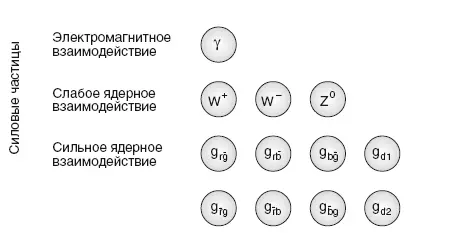

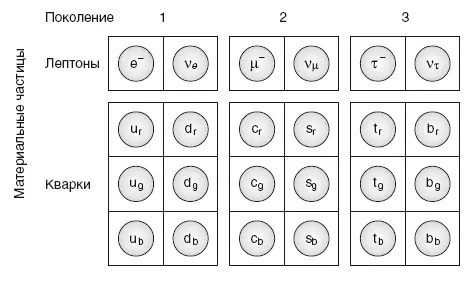

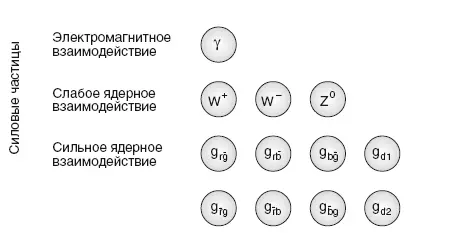

Рис. 18

Стандартная модель физики элементарных частиц описывает отношения трех поколений материальных частиц через три вида взаимодействий, переносимых частицами поля, называемых также переносчиками взаимодействий

Следовательно, столкновения частиц, даже ускоренных до такой энергии, на которую был способен ПСС или ускоритель в Фермилабе, могли дать новые частицы только гораздо меньшей энергии. Чтобы достичь энергии, предсказанной для W– и Z-частиц, понадобится гораздо более мощный ускоритель, чем любой из уже построенных.

Был и другой выход. Идея столкновения пучков ускоренных частиц развивалась в 1950-х годах. Если пустить ускоренные частицы по двум связанным кольцам в противоположных направлениях, тогда можно привести пучки в лобовое столкновение. Тогда всю энергию ускоренных частиц можно было бы направить на создание новых частиц.

Такие коллайдеры [113] впервые были сконструированы в 1970-х годах. SPEAR стал одним из первых, но в нем происходили лобовые столкновения между лептонами (электронами и позитронами). В 1971 году ЦЕРН закончил сооружение накопительного кольца со встречными пучками ISR, адронного (протон-протонного) коллайдера, где в качестве источника ускоренных протонов использовался протонный синхротрон на 26 ГэВ. Протоны сначала ускорялись в синхротроне, потом поступали в ISR, где и сталкивались. Однако максимальной энергии столкновения – 52 ГэВ – было недостаточно, чтобы обнаружить W– и Z-частицы.

В апреле 1976 года в ЦЕРНе собралась исследовательская группа, чтобы дать заключение по поводу нового крупного проекта – строительства Большого электронпозитронного коллайдера (БЭП). Его предполагалось построить в 27-километровом кольцевом туннеле у Женевы под швейцарско-французской границей. Протонный суперсинхротрон должен будет разгонять электроны и позитроны до скоростей близких к скорости света и инжектировать их в кольцо коллайдера. Сталкиваться будут частицы (в данном случае электроны) и их античастицы (позитроны), циркулирующие в противоположных направлениях по одному кольцу. Исходная расчетная энергия составляла 45 ГэВ для каждого пучка, что в сумме даст энергию лобовых столкновений 90 ГэВ и подведет БЭП к самой границе энергий W– и Z-частиц.

У американского физика Роберта Уилсона, директора Фермилаба, были еще более грандиозные планы. Он хотел построить адронный коллайдер, способный достигать энергии столкновения 1 ТэВ (1000 ГэВ, тераэлектронвольт, или триллион электронвольт). В итоге он получит название Тэватрон. Такой коллайдер потребовал бы для ускорения частиц еще неиспытанных сверхпроводящих магнитов. И пока это было всего лишь предположение.

В такой ситуации находились физики, изучавшие высокоэнергетические частицы, в 1976 году. Церновский протонный суперсинхротрон мог разгонять частицы до 400 ГэВ, а ISR мог достигать энергии столкновения 52 ГэВ, но ни первого, ни второго не хватало для обнаружения W– и Z-частиц. БЭП в принципе мог бы их обнаружить, но он начнет работу только в 1989 году. Главное кольцо Фермилаба могло разгонять частицы до 500 ГэВ, чего все так же недоставало для обнаружения W– и Z-частиц. Тэватрон, теоретически способный достичь энергии столкновения в 1 ТэВ, еще не сошел с чертежной доски.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу