Теперь с жаркого юга, от границ загадочной Индии, перенесемся к холодным полярным областям севера. И эти области, несмотря на свою неприветливость, привлекали многих советских «следопытов». Целый ряд экспедиций было снаряжено для исследования северных полярных морей и земель и, в частности, большого острова Новой Земли.

Из экспедиций «за полярный круг» следует отметить экспедиции академика А. Е. Ферсмана на Кольский полуостров (1920–1922 гг.). Кольский полуостров, несмотря на свою сравнительную близость к центру СССР, является одной из наименее исследованных земель нашего Союза.

В интересной брошюре «Три года за полярным кругом» А. Е. Ферсман подробно описывает работы и открытия этой экспедиции, и поэтому мы не будем здесь говорить подробно об этом, а отсылаем всех интересующихся к этой брошюре. Мы лишь отметим, что академику Ферсману удалось открыть на Кольском полуострове несколько новых ценнейших минералов в неисследованных до этого времени Хибинских горах.

Экспедиция академика Ферсмана открыла для нас целый неведомый мир со своеобразной грозной природой, с дикими ущельями и обрывами, озаренными» ярким полуночным солнцем. Эта сказочная страна хранит в себе целый мир научных загадок, и, несомненно, в ближайшие же годы по следам экспедиции А. Е. Ферсмана двинутся вглубь Кольского полуострова десятки молодых «следопытов».

Действительно, за далеким полярным кругом, среди однообразной природы, среди скал с серыми лишаями и мхами, вы на каждом шагу натыкаетесь на редчайшие камни-самоцветы; здесь вам попадается кроваво-красный или вишневый эвдиалит, там ярко зеленый эгирин или темно-красный нептунит. Среди жалких и чахлых полярных мхов разбросаны золотистые с фены и десятки других, редких и небывалых минералов, переливающихся всеми цветами радуги. Словно кто-то рассыпал свой ларец с драгоценностями и не успел их собрать.

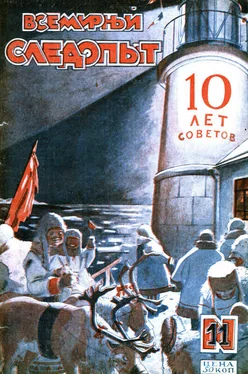

За время с 1922 по 1927 год в СССР было снаряжено шесть тысяч различных экспедиций, которые прошли двести тысяч километров по неисследованным землям. Если все маршруты советских экспедиций уложить в одну линию то эта линия опоясала бы пять раз весь земной шар по экватору.

* * *

Целый ряд экспедиций исследовали и наш Дальний Восток и Сибирь. За последние пять лет было положено начало научного и планомерного Изучения и исследования Якутии.

На всем земном шаре, за исключением его полюсов, нет в настоящее время области, которая была бы так мало известна, как обширная Якутия и соседний с нею Туру-ханский край.

Вследствие этого Академия Наук СССР выработала план исследования Якутии. План работ рассчитан на пять лет и, начиная с 1925 года, ежегодно ряд экспедиций геологических, ботанических, зоологических и этнографических направляются в различные районы Якутии, — пока, главным образом, в наиболее населенные, южные.

Из всех этих якутских экспедиций необходимо отметить экспедиции геолога С. В. Обручева. Из других экспедиций на север Сибири следует упомянуть также об экспедиции минералога Л. А. Кулика в верховья реки Средней Тунгуски для поисков «небесного камня» — метеорита.

Метеориты — вестники из далеких небесных миров — падают сравнительно редко на землю, так как большинство их до поверхности земли не долетает, а сгорает в земной атмосфере, воспламеняясь от трения воздуха. Пролетая в земной атмосфере, небесные камни часто привлекают наше внимание и известны под названием «падающих звезд».

Лишь немногие метеориты успевают долететь до земной поверхности. Эти метеориты раскрывают нам загадки небесных миров, и по ним мы можем судить, из чего составлены звезды и планеты. Вследствие этого изучение метеоритов представляет большой интерес.

В 1908 г. 39 июня в Сибири, в районе Енисейской губернии упал большой метеорит, который пролетел по небу в виде «огненного бревна». В селениях Еяренске и Илимске, находящихся приблизительно на расстоянии 400 км друг от друга, от удара метеорита о землю произошло нечто вроде землетрясения, и во многих домах потрескались стекла в окнах. Население было охвачено паникой. Вскоре в тайге, в верховьях реки Хатанги, начался большой пожар, вызванный, вероятно, метеором. Пожар продолжался все лето и помешал организовать посылку экспедиции для поисков упавшего небесного камня.

В течение последующих лет на поиски метеорита в район верхней Хатанги выезжало несколько экспедиций, но все они закончились безрезультатно. В 1921 году Академия Наук послала специальную экспедицию, под руководством знатока метеоритов Л. А. Кулика. Экспедиции удалось путем расспросов у тунгусов установить район, где упал небесный камень. Но этот район не меньше целой губернии. Вся местность покрыта густым лесом, пересекается горами, многочисленными речками, и поэтому поиски упавшего метеора чрезвычайно трудны.

Читать дальше