Гораздо важнее было то, что ученые постепенно убеждались: антропоморфистские толкования поведения занятны и увлекательны, но ничего не объясняют и никуда не ведут. В начале зоопсихологического бума казалось: признав, что в психическом отношении человек связан с животными столь же тесным родством, что и в отношении физическом, мы сможем судить о внутреннем мире животных. Дескать, мы же знаем, каким душевным переживаниям у нас соответствуют улыбка или нахмуренные брови, о чем мы думаем, делая запасы на зиму или пытаясь открыть задвижку неизвестной конструкции. Но чем больше зоопсихологи занимались реальным поведением животных, чем строже становились их требования к наблюдениям, тем отчетливее они понимали, что даже внешне сходные проявления психической жизни у человека и у животных могут выражать совершенно разные состояния: например, прямой взгляд в глаза у горилл означает вызов и угрозу. А как быть с теми психическими процессами, которые и у человека-то не имеют явного и стандартного внешнего выражения? Одни люди во время напряженного размышления трут лоб или чешут в затылке, другие теребят и вертят в руках мелкие предметы, третьи расхаживают из угла в угол, у четвертых нет вообще никакого постоянного внешнего проявления этого состояния… Ну и как это поможет нам заметить аналогичные процессы у животных?

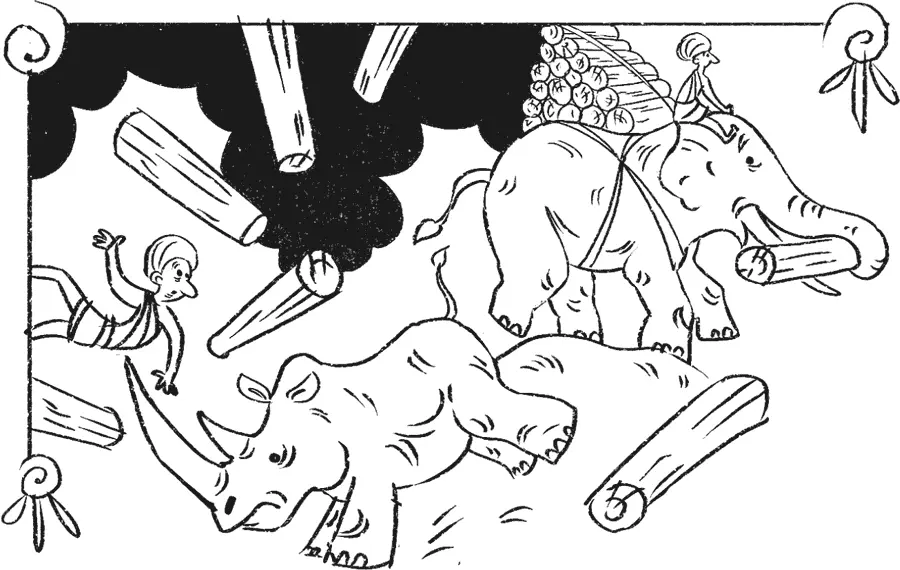

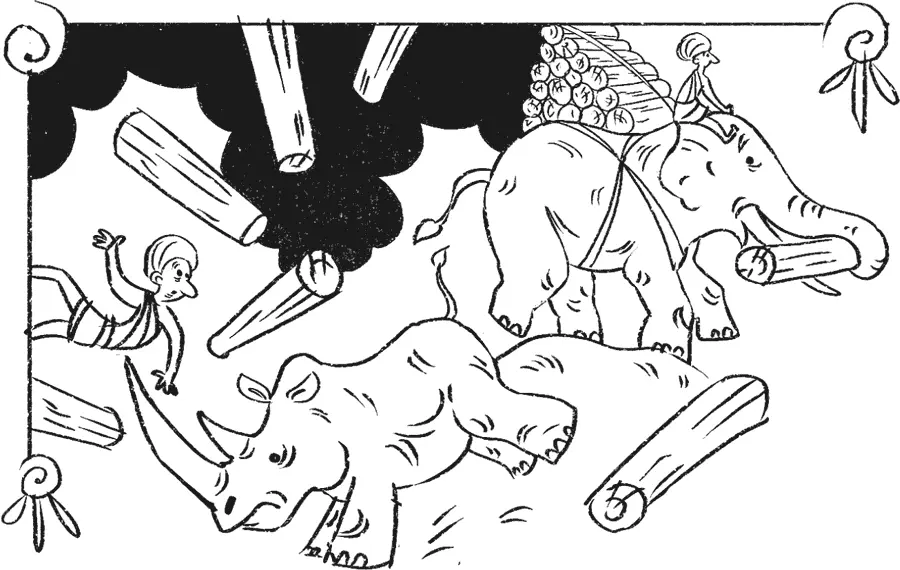

Антропоморфизм оказывался совершенно бессилен перед видовыми различиями в поведении. Известно, например, что слонов можно обучить слушаться команд погонщика, носить на спине людей и грузы, участвовать в бою. Многочисленные попытки обучить тому же носорогов не привели ни к чему. В чем бы ни состояла причина этой разницы, ясно, что ее невозможно объяснить, проводя параллели с человеческим поведением.

Все больше и больше исследователей задавались вопросом: а надо ли вообще проводить эти параллели? Нельзя ли объяснить наблюдаемые феномены чем-то другим, простым и измеримым, не привлекая таких ненаблюдаемых и непроверяемых понятий, как «подумал», «вспомнил», «захотел» и т. п.?

На корабле зоопсихологии зрел бунт. И наиболее радикальным выразителем его стал немецкий (а затем американский) биолог с французским именем Жак Лёб. Этот ученый оставил свой след во многих областях биологии: он изучал искусственное оплодотворение и партеногенез у животных, процессы роста у растений, механизмы регенерации тканей, действие солей на живую клетку (в частности, на развивающуюся яйцеклетку), свойства белковых растворов, влияние температуры среды на продолжительность жизни животных и многое другое. И почти все его исследования можно объединить под рубрикой «действие простых физико-химических факторов (температуры, освещенности, концентрации определенных веществ и т. д.) на биологические процессы и явления». На любые загадки жизни Лёб искал простые ответы. Так же он подошел и к проблеме поведения животных.

В 1890 году он выпустил книгу «Гелиотропизм животных и его соответствие гелиотропизму растений». Основная ее идея была такова: известно, что у многих растений верхушки растущих побегов или цветы поворачиваются в сторону источника света. Это происходит за счет того, что свет каким-то (не важно, каким именно) образом тормозит растяжение молодых клеток. На затененной стороне стебля клетки растягиваются сильнее, чем на освещенной, и стебель изгибается в сторону источника света. Для объяснения этого процесса не требуется привлекать не только никаких «психических функций», но даже никакой центральной регуляции: каждая клетка в своем функционировании подчиняется простому правилу (чем больше света – тем меньше растяжение), не нуждаясь в каких-либо дополнительных сигналах ни от соседних клеток, ни от других тканей и органов растения [20] Сейчас известно, что это не вполне так: механизм фототропизма у растений более сложен и включает гормональную регуляцию со стороны верхушки побега («точки роста»). Но для нашей темы это несущественно.

.

А нельзя ли таким же образом объяснить и поведение животных? Вот, скажем, известно, что некоторые мелкие пресноводные ракообразные (например, многие дафнии) днем держатся преимущественно в менее освещенных придонных слоях воды. Понятно, что объяснить это предпочтение «по аналогии с человеком» невозможно. А надо ли? Представим себе, что каждая отдельная дафния вообще не выбирает, куда ей двигаться. Просто падающий на нее свет возбуждает ее нервную систему, и та заставляет мышцы сильнее и чаще махать ногами-веслами. Дафния движется хаотически, но на свету это движение усиливается, а в тени – ослабевает. В результате при исходно равномерном распределении дафний по всей площади пруда из света в тень будет перемещаться больше рачков, чем из тени в свет – до тех пор, пока разница концентрации дафний на свету и в тени не уравновесит разницу их активности. Никакой психологии, минимум физиологических допущений, в основном – чистая физика вроде молекулярно-статистических моделей Максвелла и Больцмана! По сравнению с этой простой и ясной схемой даже концепция рефлекса (предполагающая строгое соответствие между внешним воздействием и ответной реакцией) выглядела ненужным усложнением или частным случаем. К тому же для рефлекса нужна хоть какая-то нервная система, а механизмы типа вышеописанного могут существовать даже у одноклеточных. Правда, непонятно, почему те же дафнии все же остаются в толще воды, а не набиваются под камни и коряги, где освещенность еще ниже. Но, наверно, там, вблизи дна, включается еще какой-нибудь тропизм – так по аналогии с реакциями растений назвал эти явления Лёб [21] Сейчас такие движения животных – ориентированные относительно определенного физического или химического фактора и не направленные на достижение конкретной цели – принято называть таксисами, а термин «тропизмы» используется для обозначения реакций, не опосредованных нервной системой и, как правило, выражающихся не в движении, а в неравномерном росте тканей.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу