Прежде всего, в разрешении вопроса о происхождении кровососущих рукокрылых ископаемые (важные окаменелости, которые помогают подробно описать доисторических существ) не сильно помогут. Несмотря на то что люди находили останки древних летучих мышей (включая огромных особей, наречённых Desmodus draculae), которые без сомнения были вампирами, остаётся загадкой, чем они питались изначально.

Палеонтологов бросает в дрожь при упоминании о переходных формах, и, чтобы лучше их понять, давайте ненадолго забудем про летучих мышей – вампиров и поговорим, пожалуй, о самом известном представителе таких форм, который прекрасно продемонстрирует эволюционные изменения, обусловившие появление современной лошади.

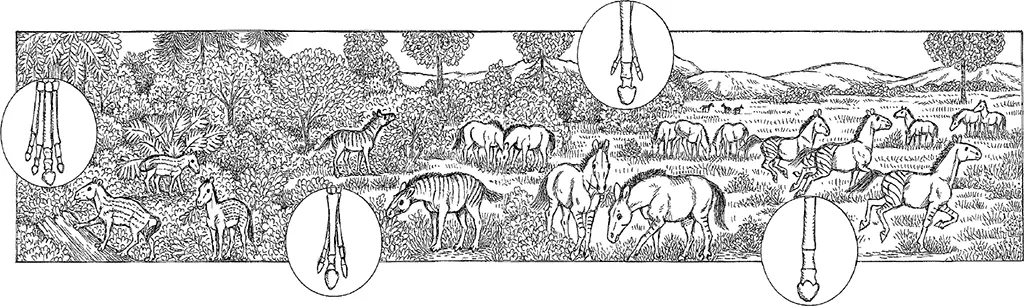

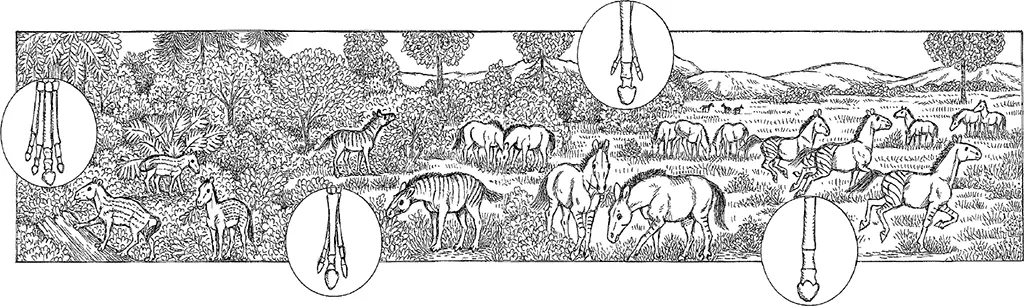

Проанализировав результаты различных исследований, палеонтологи, специализирующиеся на позвоночных, смогли соотнести постепенную трансформацию черепа, зубов и конечностей предков лошадей с развитием окружающей среды, которое происходило на североамериканском континенте примерно 50 миллионов лет назад (в эпоху раннего эоцена). Одной из групп, которая эволюционировала, чтобы заполнить ниши, оставленные динозаврами, была довольно разнообразная совокупность млекопитающих, называемых непарнокопытными (лат. Perissodactyla) [17] Парнокопытные – млекопитающие, у которых чётное количество копыт (два или четыре), такие как коровы, верблюды, жирафы и свиньи.

. К этой группе, помимо предков носорогов и тапиров, относились животные под названием «гиракотерии» (лат. Hyracotherium). По размеру они были не больше лисы и обитали в лесах, которые покрывали большую часть региона. Обладающие короткими ногами и глазами, посаженными в задней части короткой морды, гиракотерии скрывались в зарослях и питались зеленью и упавшими фруктами.

Около 25 миллионов лет назад (как показывает анализ ископаемых) климат Северной Америки начал меняться и стал более сухим. Значительно сократилось количество лесных покровов и увеличились территории, покрытые травой. Некоторые мелкие млекопитающие, которые питались листвой и паданцами в лесах, вымерли, остались только те, которые смогли эволюционировать и адаптироваться к новым условиям. Например, млекопитающие с более длинными зубами могли жевать жёсткую траву, которая пришла на смену мягкой листве и плодам. С исчезновением большого количества зарослей и возможности прятаться млекопитающим также понадобились удлинённые конечности, чтобы передвигаться быстрее. С увеличением конечностей пальцы, соприкасавшиеся с землей, постепенно либо исчезли, либо преобразовались.

Череп первых лошадей также становился длиннее, глаза отодвигались всё дальше ото рта. Более вытянутая морда позволяла им одновременно есть и наблюдать за приближением хищников.

Эти млекопитающие, походившие на современных лошадей, были чрезвычайно разнообразны: одновременно на североамериканской территории обитало до 15 видов (около 10 миллионов лет назад). Однако по тем или иным причинам примерно 5 миллионов лет назад осталась только современная лошадь, которая пришла в Азию и Европу по сухопутному мосту (ныне здесь находится Берингов пролив, отделяющий Россию от Аляски). Около 13 тысяч лет назад большинство крупных млекопитающих Северной Америки вымерло из-за климатических изменений, людей или, согласно гипотезе американского куратора Музея естественных наук Росса Макфи, бешенства [18] Профессор Макфи ставил под сомнение тот факт, что палеоиндейцы были способны истребить порой довольно грозных млекопитающих заострёнными палками. «Почему же точно так же оснащённые бушмены не истребили млекопитающих, обитавших на территории Африки? – задал вопрос учёный во время симпозиума, посвящённого вымершим животным плейстоценового периода. – Что, если люди или их домашний скот с приходом в Новый Свет принесли какое-то заболевание, с которым не справилась иммунная система местных млекопитающих?»

.

Удивительно, как многие знают, что в тот период на этой территории вымерли мамонты и саблезубые кошки, но немногим известно, что тогда же на земле Нового Света исчезли и предки современных лошадей, которые появились там только с прибытием испанских конкистадоров в начале XVI века.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу