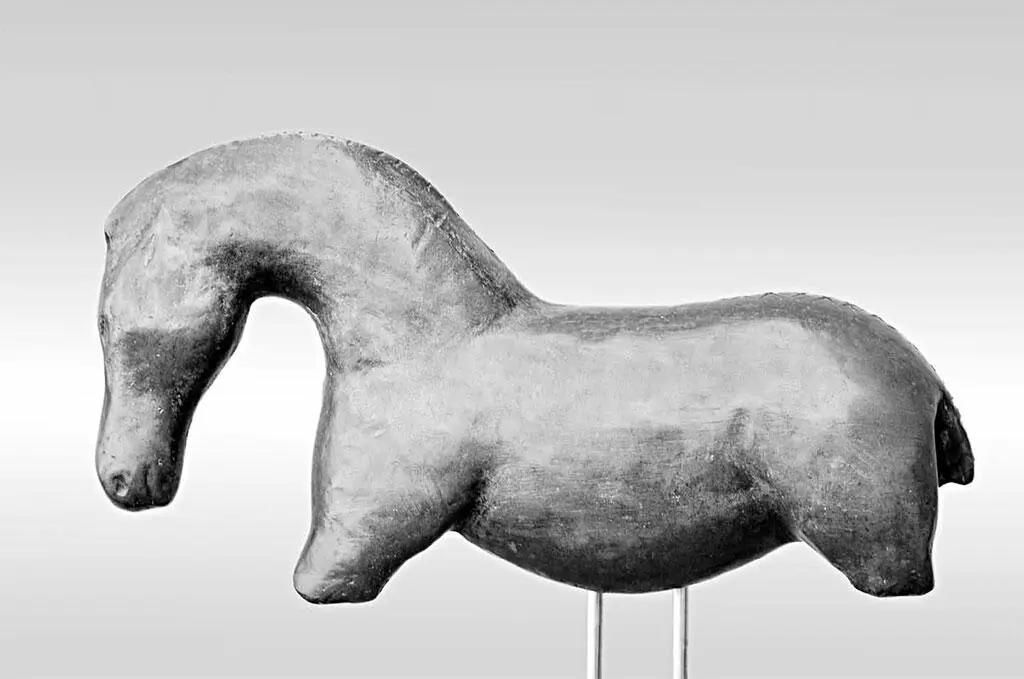

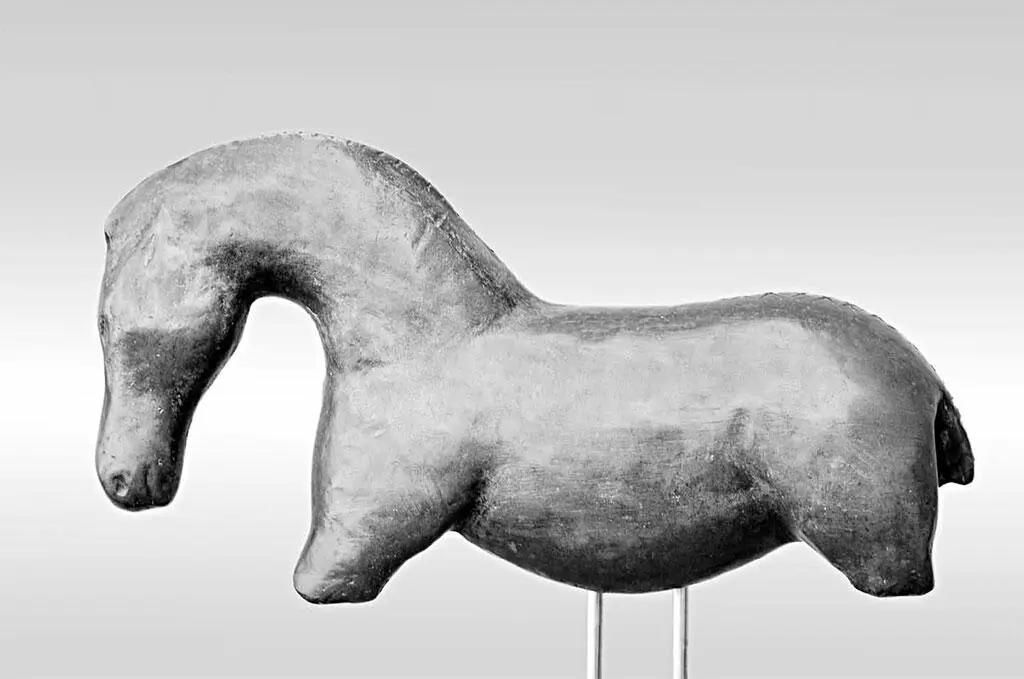

Рис. 1.Лошадь из Фогельхерда, считающаяся древнейшим изображением этого животного

© Villy Yovcheva / shutterstock.com

Этот конь, ставший самым ранним образцом архетипа, широко распространившегося с тех пор, воплощает в себе саму сущность величия. Он является высшим примером платоновской формы, «абстрактным изображением изящной сущности лошади как таковой», пользуясь словами Йена Тэттерсолла, [7] Ian Tattersall . Masters of the Planet: The Search for Our Human Origins. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2012. P. 180.

или, еще проще, конской rasa , [8] Сущность, квинтэссенция ( санскр. букв. – «вкус»).

если обратиться к санскриту. Изгиб головы и шеи плавно перетекает в линию холки и спины, образуя элегантную, похожую на латинское S кривую, заканчивающуюся ниже крупа. Чуть склоненная голова придает животному облик, полный силы и глубокого созерцания.

Когда мы видим этого коня, мы влюбляемся в него. И узнаем его: скульптура эта могла бы выйти из-под резца художника только вчера. Через разделяющий нас разрыв в 35 тысячелетий мы едва ли не слышим, как он фыркает и задирает голову, рекомендуя прочим жеребцам держаться подальше. Это чудо длиной в 5 и высотой в 2,5 сантиметра, которое его современный куратор Харальд Флосс, сотрудник университета немецкого города Тюбингена, называет «эстетически совершенным», [9] Харальд Флосс, телефонный разговор с автором, 22 апреля 2014.

известно под названием «лошадь из Фогельхерда», пещеры на юге Германии, где была найдена эта фигурка.

Она свидетельствует о том, что эмоциональная связь между человеком и лошадью завязалась давным-давно – за десятки тысячелетий до начала человеческой цивилизации, задолго до того, как мы начали держать лошадей в конюшнях и использовать их в качестве инструмента на наших полях. Мы не знаем, кто создал этот tour de force , [10] Шедевр, образец высокого искусства мастера ( фр. букв. – «проявление силы»).

однако убеждены, что резчик по кости провел много времени, наблюдая за дикими конями, [11] Какие лошади являются подлинно дикими, a какие только «одичавшими»? Я начинала писать об «одичавших» лошадях – то есть о животных, предположительно происходивших от одомашненных предков, которые в какой-то момент исторического прошлого (но не прошлого доисторического) вырвались из-под власти людей и стали жить по собственной воле. С точки зрения некоторых исследователей, на планете уже не осталось подлинно «диких» лошадей, за исключением обитающей в Монголии небольшой группы лошадей Пржевальского, или тахи, о которых мы подробно говорим в главе 10. Однако чем больше я узнавала о лошадях, тем больше крепло в моей душе убеждение в том, что подробности древней истории многих находящихся на свободе табунов остаются покрытыми тайной. Никто не знает, как и почему одомашнивание изменило саму природу лошади. Прочитав работу Джонаки Бхаттачарьйи о «диких» и «одичавших» лошадях, я решила забыть про это разграничение и называть словом «дикие» всех живущих на свободе лошадей. Деление животных на диких и одомашненных подразумевает наличие между ними четкой грани, но во многих культурах эту грань не видят. См.: Jonaki Bhattacharyya et al. The «Wild» or «Feral» Distraction: Effects of Cultural Understandings on Management Controversy over Free-Ranging Horses (Equus ferus caballus) // Human Ecology 39, 2011. URL: http://link.springer.com/article/10.1007 %2Fs10745–011–9416–9

изучая их общественные взаимоотношения и язык тела. Он вырезал эту фигурку уверенной и твердой рукой.

Нам также известно, что этот художник входил в первую группу полностью современных людей, поселившихся в Европе. Эти люди, принадлежавшие к ориньякской культуре, кроме лошадей, почитали еще многих животных. Их искусство великолепно – однако за искусством скрывается нечто большее: массив ценных научных свидетельств, предоставляющих нам бесценную информацию в том числе о животных, вместе с людьми населявших речные долины, болота и топи, а также равнины Европы ледникового периода. Наука рассказывает нам о едва ли не бесконечной последовательности расписанных древним человеком пещер, о не поддающемся подсчету количестве барельефов, рисунков и набросков и множестве резных изображений – всегда и зачастую во всех подробностях показывающих неведомых нам животных, таких, к примеру, как шерстистый носорог, живший в Европе в эпоху плейстоцена.

Некоторые из этих творений наделены потрясающим совершенством, однако менее безупречные изображения не представляют особой редкости. Как это ни удивительно, они присутствуют повсеместно. Археологи обнаружили подобного рода рисунки по всей Европе: на западе Испании, в Италии, во Франции и на всем пути на восток, в Россию. Современный поклонник искусства плейстоцена может посвятить целое лето изучению его произведений и тем не менее ознакомиться только с малой частью. Однако при всей распространенности древних произведений изумляет сам факт их существования: искусство ориньяка возникает в археологической летописи Европы как бы внезапно… словно бы какой-то гений взмахнул рукой и люди получили творческий дар. Оно не имеет никаких очевидных предшественников, никаких древних образцов, которые могли бы засвидетельствовать нам ход овладения мастерством. Конечно же археологи скажут нам, что это не так. Скажут, что какой-то период предварительного обучения обязательно существовал, что он должен был оставить нам свидетельства технического роста, однако до сих пор доказательств существования этого этапа практически не обнаружено.

Читать дальше