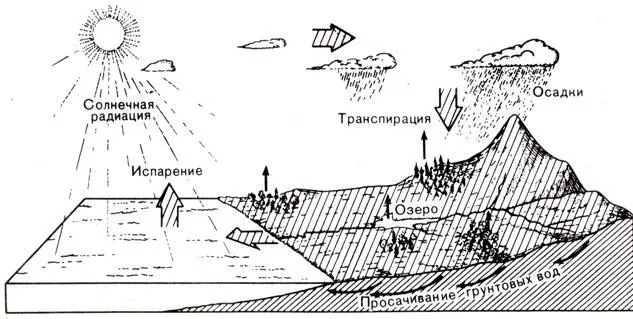

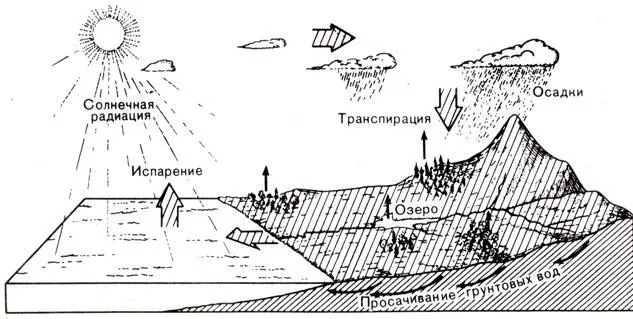

Рис. 4. Круговорот воды

Едва ли можно продолжать рассуждать о породах, не объяснив, что же они собой представляют.

В состав вещества земной коры входит более 100 химических элементов в различных количествах. Восемьдесят семь процентов (по весу) составляют кислород, кремний, алюминий и железо. Эти и другие менее распространенные элементы соединяются в различных соотношениях и образуют минералы, в большинстве своем представляющие твердые кристаллические тела, обладающие жесткой трехмерной кристаллической решеткой, подобной стальному каркасу здания.

Отчасти благодаря геометрической правильности их решетки минералы обладают определенными физическими свойствами, по которым их можно определять. Существует более 2000 минералов, но только небольшое число их является важными составными частями обычных на земной поверхности горных пород.

Породы представляют собой сочетание двух или нескольких (иногда многих) минералов, но некоторые породы состоят всего из одного минерала. Известны сотни пород, однако лишь немногие из них широко распространены. Кусок обычного гранита такого размера, что его легко можно держать в руке, может состоять из сотен кристаллических зерен пяти или шести обычных минералов и небольшого количества редких минералов, которые не имеют значения для целей нашего весьма общего обзора.

Изучив десяток-другой образцов, можно видеть, что породы делятся на три большие группы. Первая включает магматические породы, образованные при затвердевании жидкой горячей магмы. Другая - метаморфические ("измененные") породы, возникшие в результате преобразования в твердом состоянии существовавших ранее пород под действием давления или тепла, или того и другого вместе. Наконец, существуют осадочные породы, созданные осаждением обломков и других продуктов разрушения существовавших ранее пород.

Эти три группы пород образуются в различных частях земной коры: осадочные породы - на поверхности, а два других вида большей частью на значительных глубинах. Но каждый вид пород может подвергнуться, конечно, медленному перемещению из зоны, где он был образован, в другие зоны. В результате этих медленных перемещений горные породы оказались перемешанными, так что сейчас мы видим на поверхности Земли все три группы. Чтобы проследить хотя бы в общих чертах историю развития земной коры, мы должны внимательно изучить горные породы.

Магматические породы. При геотермическом градиенте 30° на 1 километр точка, находящаяся на глубине 40 километров под поверхностью континента, будет иметь температуру 1200°.

Лабораторные эксперименты по "изготовлению" пород показывают, что при этой температуре и небольшом давлении, существующем на поверхности Земли, некоторые породы плавятся. Однако в глубинах земной коры огромный вес вышележащих пород повышает температуру плавления настолько, что большая часть материала на этой глубине не может перейти в жидкое состояние. Но небольшое количество все же плавится, образуя очаги расплавленного вещества (которое в том случае, если оно не выходит на поверхность Земли, мы называем магмой). Предполагается, что такие очаги существуют в различных местах в толще коры.

Будучи жидкостью, магма подвижна. Приходя в движение, она стремится двигаться к поверхности. Частично она расплавляет породы на своем пути, образуя полость в земной коре, подобно тому, как паяльная лампа расплавляет кусок металла; движению магмы вверх способствует сила расширения газов, растворенных в ней. По мере ее движения вверх (процесс, который обычно происходит очень медленно) давление и температура убывают, и в какой-то точке начинается затвердевание. Начинают формироваться молекулы твердых минералов, к которым, как к ядрам, притягиваются другие подобные молекулы. При соединении достаточного количества сходных молекул образуются кристаллы, небольшие вкрапления твердого вещества в толще магмы. Количество и размеры этих вкраплений постепенно возрастают, и магма превращается в горячую кашеобразную массу. В конце концов эта смесь полностью затвердевает, и образуется магматическая порода, хотя еще и очень горячая. Вновь образовавшийся массив гранита может иметь температуру 700°, и для его остывания может потребоваться более десяти миллионов лет, настолько медленно происходит отток тепла через толщу залегающих выше пород.

Читать дальше