Для любого радиоактивного элемента скорость распада постоянна и может быть измерена с достаточной точностью. На этом основан способ определения возраста некоторых пород, сущность которого сводится к следующему. Породы состоят из минералов, а минералы содержат различные элементы, в том числе и радиоактивные. В любом минерале, входящем в состав магматических пород, радиоактивный распад начинается с того момента, как минерал выкристаллизовался из магмы. Для каждого радиоактивного элемента известны две величины: исходное количество этого элемента в минерале и скорость распада. Третья величина - количество элемента в минерале в данное время - может быть измерена. Если все эти три величины известны, можно рассчитать время, прошедшее с момента кристаллизации минерала из магмы и определить приблизительно - с точностью до 5% - возраст магматической породы, в состав которой входит этот минерал.

Подобным же образом для минерала, входящего в состав метаморфической породы, мы можем рассчитать время, прошедшее с момента кристаллизации новых минералов в породе из элементов, присутствовавших в ней до начала метаморфизма. Таким образом, измерения радиоактивности дают важную информацию о времени образования магматических и метаморфических пород. Иначе обстоит дело с осадочными породами.

В чем же их отличие? Хотя радиоактивный минерал может входить в состав осадочной породы, образовался он не в этой породе. Он был принесен откуда-то извне и представлял собой вещество иного происхождения и более древнее, чем порода, в образовании которой он участвовал. С тех пор, как минерал был отложен, он не подвергался перекристаллизации. Таким образом, естественный радиоактивный распад в некоторой, возможно в значительной, степени уже произошел в этом минерале до того, как он стал частью осадочной породы. Предположим, что мы измерили степень распада в этом минерале и таким образом получили его возраст. Все, что можно сказать на этом основании об осадочной породе как пласте, это то, что порода моложе, чем рассматриваемый нами минерал. Короче говоря, слой осадочной породы не может быть датирован непосредственно радиометрическим способом, то есть путем измерения радиоактивности. На первый взгляд это ставит нас в затруднительное положение, поскольку геохронологическая шкала основана на осадочных породах, и определение возраста требуется главным образом для подразделений этой шкалы.

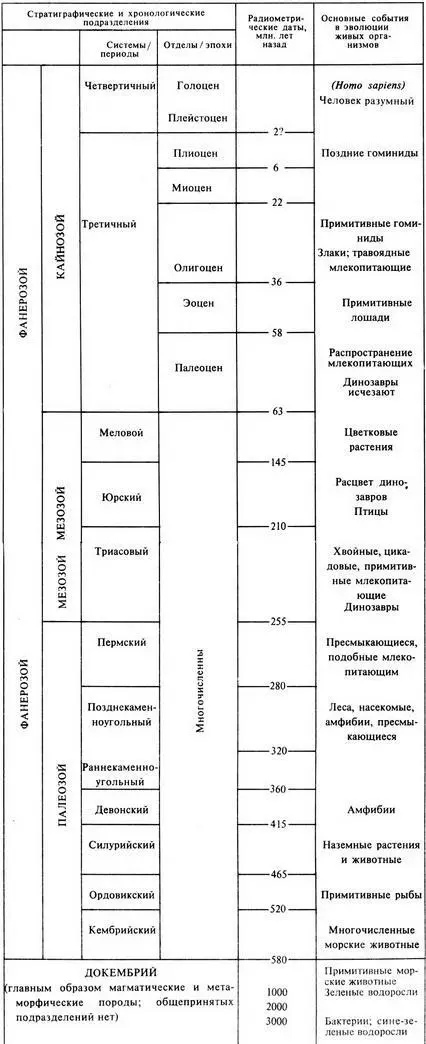

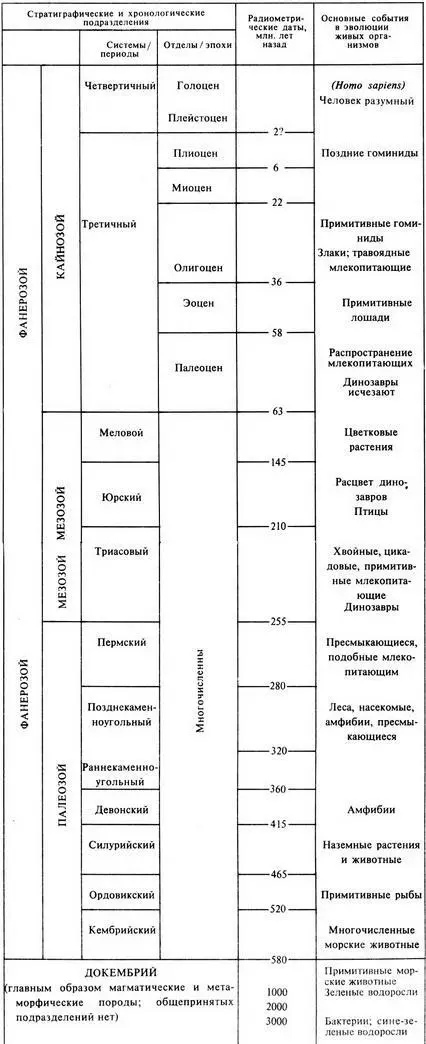

Выход, однако, был найден. Геохронологическая шкала была датирована, по крайней мере частично, как можно видеть в таблице 1, и эти даты были получены для магматических пород. Каждая дата в таблице соответствует границе между двумя системами или двумя отделами. Большинство таких дат являются производными, не измеренными непосредственно, а полученными путем интерполяции данных, измеренных для образцов магматических пород. Тела магматических пород, выбиравшиеся для датирования, в большинстве случаев залегают на контакте с известными осадочными пластами. В таких случаях характер контакта ясно указывает, старше или моложе магматическое тело соседних осадочных пород. Зная это возрастное соотношение, возраст магматического тела можно принять за верхний или нижний предел возраста осадочного пласта.

Таблица 1. Геологическая шкала, основные планетарные подразделения, датировки и события в развитии жизни (датировки приведены по неопубликованным данным Р. Л. Армстронга, 1971)

Чтобы увидеть этот принцип в действии, рассмотрим рис. 9, на котором показана последовательность осадочных пластов. Принадлежность их к определенным системам устанавливается по содержащимся в них ископаемым, поэтому они поименованы в соответствии с геохронологической шкалой. Между верхними пластами залегают два древних лавовых потока; в нижних пластах имеются две дайки (рис. 5), представляющие результат интрузий магмы. Возраст этих даек по радиометрическим определениям составляет соответственно 250 и 210 миллионов лет. Во время затвердевания магмы, послужившей исходным материалом для образования этих даек, осадочные пласты в узкой зоне соприкосновения с магмой "спеклись" и подверглись химическим изменениям в результате воздействия горячей магмы. Однако измененная зона отсутствует на верхней поверхности даек. Это означает, что во время образования интрузии и затвердевания магмы слой, который сейчас перекрывает дайку, еще не образовался. В противном случае, он также подвергся бы изменениям под действием тепла и химических реакций. Поэтому поверхности раздела, к которым приурочены кровли обеих даек, должны быть результатами двух длительных периодов, в течение которых эрозия уничтожила слои, некогда залегавшие выше современных поверхностей раздела. Следовательно, эти поверхности, подобно поверхности (П) на рис. 8, являются поверхностями несогласия. Учитывая радиометрические датировки этих двух даек, можно видеть, что триасовый пласт, который моложе одной из даек, но старше другой, должен иметь возраст менее чем 250, но более чем 210 миллионов лет. Вычитая одну цифру из другой, получаем 40 миллионов лет - максимальную продолжительность триасового периода, определенную для этого частного случая.

Читать дальше