Остальные пионы, как правило, широко представлены в умеренных, теплоумеренных, а также субтропических областях. Многие из них обитают в горных районах, в лесном и субальпийском поясах. Сравнительно редко встречаются степные формы.

Среди дикорастущих видов, произрастающих на территории России, наибольший ареал имеет п. уклоняющийся, или Марьин корень (Р. anomala). Он распространён в северных районах европейской России, на Полярном Урале, в Западной Сибири, Забайкалье, а за пределами нашей страны ― в Средней Азии, горах Джунгарского Алатау, Тарбагатае, Тянь-Шане, в Северо-Западном Китае и Монголии. Растёт в лесах и на лугах, на опушках и полянах.

П. узколистный (Р. tenuifolia) широко распространён на юге европейской части России, в Предкавказье и Закавказье, на Балканах, в Малой Азии, Северо-Западном Иране. Ранней весной в степях, на склонах, опушках светлых дубовых лесов, в зарослях кустарников распускаются его многочисленные ярко-красные цветки.

Ареал п. гибридного, или степного (Р. hybrida), охватывает Западную Сибирь, горы Средней Азии, Джунгарию и Кашгарию. Он растёт там по травянистым, луговым, степным или каменистым склонам гор и холмов.

На Дальнем Востоке, в Монголии, Китае, Корее произрастают 3 вида: п. горный (Р. oreogeton), п. обратнояйцевидный (Р. obovata) и п. молочноцветковый (Р. lactiflora). Они встречаются по сухим каменистым склонам, в речных долинах, кустарниках, на опушках лесов.

На Кавказе представлены все перечисленные жёлтоцветковые виды, большая часть из них эндемики, нуждающиеся в охране.

( Онтогенез — индивидуальное развитие растений и других организмов.)

Для большинства дикорастущих травянистых пионов характерно подземное прорастание, за исключением п. гибридного (Р. hybrida) и п. тонколистного (P. tenuifolia), у которых оно надземное: на поверхности всегда появляются две черешковые семядоли, полностью отмирающие после того, как сформируется первый лист. Проростки пионов развиваются очень медленно. Листья начинают закладываться ещё в почечке прорастающего семени.

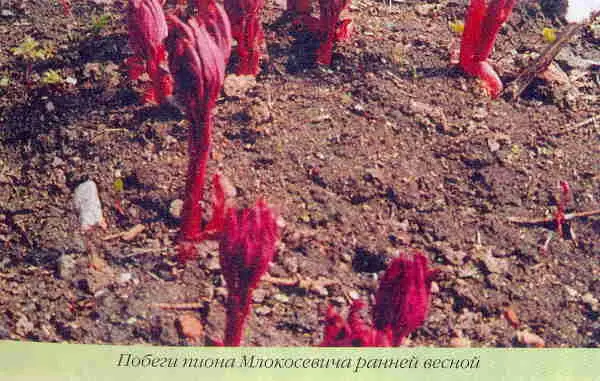

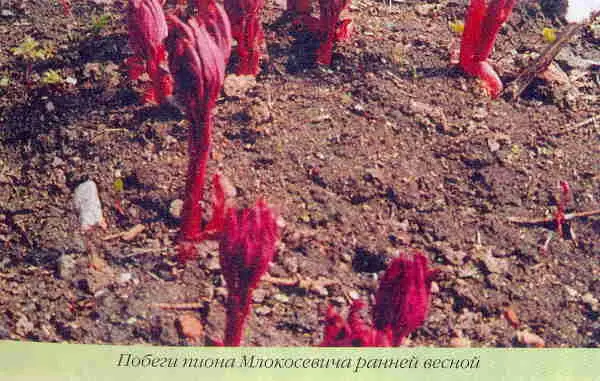

Почти для всех травянистых видов характерен единый тип развития побегов. На первом году жизни формируется верхушечная почка и боковые, закладывающиеся в пазухе семядоли. Боковые пазушные почки не прорастают в течение нескольких лет, причём постепенно заглубляются в почву. Осенью надземная часть полностью отмирает. На второй год появляется 2–3 листа, главный корень достигает длины около 30 см, хорошо заметны уже и боковые. К осени базальные (нижние) участки побегов погружаются в почву. На них образуются придаточные корни и 4–5 почек возобновления. На третий год растение достигает высоты 40–50 см.

Ежегодно осенью стебли отмирают, а основания побегов, находящиеся в земле, становятся многолетними. Таким образом, под землёй различаются собственно корни и имеющее стеблевую структуру корневище. Длина его ежегодного прироста обычно небольшая ― 3–4 см; со временем оно значительно разрастается в толщину; как правило, придаточные корни образуются в той зоне, которая прилегает к почкам возобновления. Это обеспечивает им лучшее развитие. Интенсивность формирования почек значительно зависит и от деятельности листьев, что надо учитывать, когда приходится срезать цветы. По внешнему виду корневище и корнеклубни очень схожи, но по анатомическому строению различаются. Главный корень бывает только у пионов, выращенных из семян. В культуре обычно выращивают вегетативно размноженные растения, все корни у них придаточные.

Впервые растение зацветает на четвёртый-пятый год. В конце осени генеративный цветущий побег отмирает. В начале весны в основании отмерших прошлогодних побегов хорошо заметны крупные цветочные почки и мелкие вегетативные, которые становятся генеративными через два, иногда три года. Почти у всех травянистых дикорастущих видов побег имеет один цветок на стебле, но у п. молочноцветкового (Р. lасtiflora) ось побега заканчивается верхушечным цветком и несколькими боковыми в пазухах листьев, в дальнейшем этот признак оказался доминирующим (преобладающим) у большинства связанных с ним сортов.

У п. древовидного (Р. suffruticosa) наблюдается как подземное, так и надземное прорастание побегов. К концу первого года образуется 1, редко 2 листа и закладываются почки возобновления в нижней части побега, который к концу осени полностью отмирает. На второй год образуется побег 20–30 см высотой. К концу вегетационного периода он полностью одревесневает, имеет хорошо выраженную верхушечную почку. На третий год формируется ещё 2–3 побега с многочисленными листьями. К концу лета они достигают высоты первичного побега. Таким образом, развивается уже полноценный куст.

Читать дальше