Разумеется, каперами становились не только профессиональные разбойники. Порой в качестве каперов своему отечеству служили и патриоты, моряки и капитаны торговых и рыболовных судов, а также морские офицеры и адмиралы.

Свой последний расцвет каперство переживает во время войн Французской революции. С 1815 года крупные европейские державы перестали выдавать каперские свидетельства. Однако заявление о том, что "с каперством раз и навсегда покончено", сделанное в декларации по морскому праву, подписанной на Парижском международном конгрессе в 1856 году, оказалось преждевременным, так как к ней не присоединились Соединенные Штаты Америки, и во время Гражданской войны в США каперство вновь расцвело и сыграло немалую роль.

Очень близко к каперству по своей сути стояла практика выдачи так называемых репрессалий. Для возмещения ущерба, нанесенного чужому государству или отдельным его подданным, правительство одной из воюющих сторон выдавало пострадавшему репрессальное свидетельство, дававшее право нападать на суда, шедшие под флагом враждебной стороны. Этот институт был развит в основном в средние века. Владельцы репрессальных свидетельств почти повсеместно преступали грань и становились на путь разбоя.

Вершина развития морского пиратства приходится на время колониальных захватов и порождаемых ими столкновений между развивающимися буржуазными государствами Западной Европы — Францией, Нидерландам ми, Англией — и странами, выдвинувшимися в эпоху великих географических открытий, — Испанией и Португалией. Под буржуазными лозунгами, родившимися в начале XVII столетия, — "Свобода торговли" и "Свобода мореплавания" — англичане, голландцы и французы вели жестокую борьбу против торговой монополии, установленной Испанией и Португалией в колониях, против раздела мира в пользу этих государств, проведенного при поддержке папы Александра VI. Не последняя роль отводилась в этой борьбе и поставленным на широкую ногу каперству и пиратству.

Когда на арене истории появились новые колониальные державы во главе с Англией, они вспомнили и по достоинству оценили определение древних: "Pirata hostis humani generis", ибо отныне морской разбой превратился в серьезную угрозу для их торговли на море. Однако из-за отсутствия эффективного международного сотрудничества в борьбе с этим явлением пиратство продолжало существовать еще долго.

Лишь в процессе углубления понятия буржуазной собственности в XIX в. возникла необходимость включить в международное право в качестве одного из основных положений запрещение пиратства. Правда, положение это не было кодифицировано в прошлом столетии. Разработанный экспертами в 1927 году проект запрета и ликвидации пиратства рассматривался в Лиге наций, но и тогда не был кодифицирован. Наконец, результатом конференции по морскому праву в рамках Организации Объединенных Наций явилась принятая в Женеве "Конвенция об открытом море". Многие статьи этой конвенции содержат положения о пиратстве. Конвенция, вступившая в силу с 30 сентября 1962 года, обязывает все государства, подписавшие ее, принимать в тесном сотрудничестве друг с другом активные меры к подавлению и ликвидации морского разбоя.

Понятие пиратства, получившее точное определение в Женевской конвенции, включает в себя незаконные акты насилия, содержание в плену или грабеж в открытом море, которые совершаются в целях личной наживы на частных судах и самолетах.

Несмотря на столь нелестную и строгую дефиницию, еще и сегодня пиратство не ликвидировано окончательно.

Глава II

ПЕРВЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

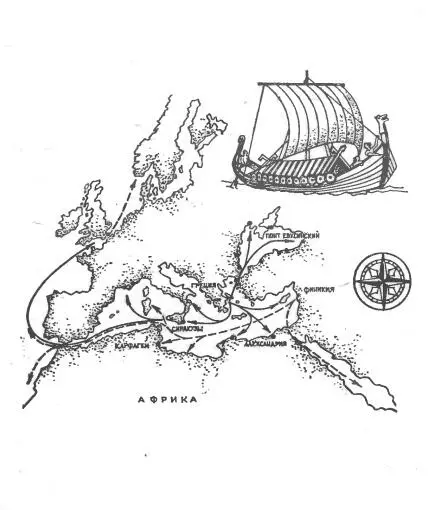

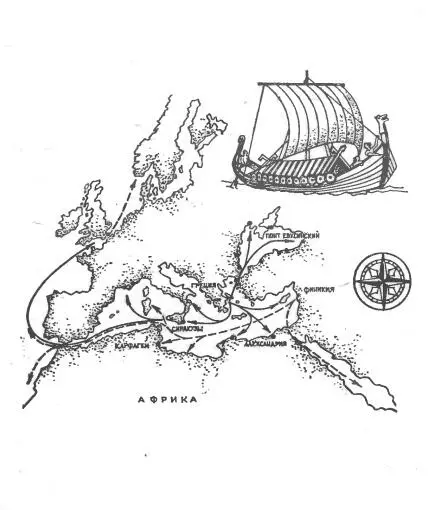

Первые упоминания о мореходстве и пиратстве дошли до нас из района Восточного Средиземноморья, хотя и то и другое зародилось еще на несколько тысячелетий раньше на побережье Юго-Восточной Азии.

Побережье Малой Азии, изрезанное бухтами и заливами, и многочисленные острова, расположенные в восточной части Средиземного моря, создавали идеальные естественные укрытия для морских разбойников. Пираты предпочитали базироваться в хорошо укрытых, защищенных скалами и мелководьем местах, расположенных вблизи оживленных торговых путей. В донесении секретаря египетского фараона Рамсеса III, относящемся к концу второго тысячелетия до н. э., сообщалось о существовании морских разбойников, которые на протяжении более чем ста лет наносили значительный вред мореплаванию египтян. В этом документе говорилось: "Обрати внимание на народы Севера, живущие на островах. Они неспокойны, они ищут подходы к портам".

Читать дальше