В том же году Совет Министров СССР утвердил «Положение о Первом главном управлении КГБ», которое определяло его функции, задачи, структуру, штаты.

В июне 1954 г. для «постановки первоочередных задач» было проведено Всесоюзное совещание руководящих работников КГБ, на котором И. А. Серов разъяснял установки Президиума ЦК КПСС для деятельности органов госбезопасности, их роль и место в системе советского государственного управления.

Подчеркнем, что образование КГБ при СМ СССР знаменовало собой действительно серьезный шаг по утверждению законности в нашей стране, хотя сам принцип законности неотделим от существующей системы права, имеющегося законодательства. А последнее, и прежде всего уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, также претерпело существенные изменения в конце 50-х годов, на чем мы подробнее остановимся далее.

На момент образования КГБ его органы должны были руководствоваться уголовными кодексами Союзных республик СССР 30-х годов. Уголовный кодекс Российской Советской Федеративной Социалистической республики (РСФСР), например, был принят еще 5 марта 1926 г. Непосредственно органы госбезопасности должны были руководствоваться диспозициями составов «контрреволюционных преступлений», предусмотренных печально известной статьей 58, имевшей 18 частей — различных составов преступлений: от шпионажа, диверсии, вредительства, террора (терроризма) до антисоветской агитации и пропаганды (статья 58.10).

Здесь же представляется необходимым отметить, что и поныне некоторые публицисты и исследователи ошибочно или сознательно отождествляют КГБ с его оставившими по себе недобрую память историческими предшественниками: НКВД — НКГБ и МГБ.

В соответствии с Постановлением ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему укреплению социалистической законности и усилению прокурорского надзора» от 19 января 1955 г. было разработано Положение о прокурорском надзоре в СССР (утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 мая 1955 г.). Для осуществления надзора за следствием в органах КГБ в Прокуратуре СССР был создан специальный отдел.

Позднее, в 1959–1960 гг., была изменена и система уголовного права.

В этой связи однозначно недопустимо отождествлять КГБ СССР с его историческими предшественниками НКВД — НКГБ и МГБ. В то же время деятельность органов КГБ в 50–60-е годы не была свободна и от влияния элементов субъективизма и волюнтаризма, хотя именно в этот период утверждается прокурорский и партийно-государственный контроль за их работой, о чем подробнее будет сказано далее.

Почему же во второй половине ХХ века КГБ СССР считался — и вполне заслуженно считался! — несмотря на отмеченные недостатки, одной из сильнейших спецслужб мира?

Основная причина этого, на наш взгляд, заключена в его структуре и функциях, объединявших многие направления обеспечения безопасности страны — разведку, контрразведку, военную контрразведку, борьбу с терроризмом, диверсиями и вредительством, охрану государственных тайн и государственных границ СССР, раскрытие и расследование преступных посягательств, — что создавало организационные, функциональные и управленческие предпосылки для достижения иного, аккумулирующего результата вследствие известного синергетического эффекта .

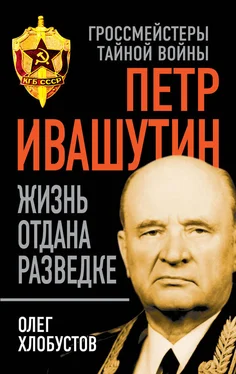

И одним из подлинных творцов этого синергетического эффекта являлся Петр Иванович, хотя отдельные его предложения и наработки не встречали немедленной поддержки и реализации, поскольку они опережали свое время, уровень постижения руководством КГБ СССР и страны в целом подлинной сути разворачивавшихся в мире глобальных процессов геополитического соперничества.

Разумеется, сказывались на эффективности деятельности КГБ СССР и отдельные трудности объективного и субъективного порядка, ошибки, трагедии и даже предательства.

Следует подчеркнуть, что образование КГБ при СМ СССР сопровождалось тяжелой «родовой травмой» — раскрытием многочисленных нарушений законности, вершившихся его историческими предшественниками — НКВД, НКГБ и МГБ — в 30-е — начале 50-х годов.

Отметить эти обстоятельства необходимо еще и потому, что П. И. Ивашутину приходилось непосредственно организовывать и строить работу вверенных ему подразделений с учетом данных фактов еще задолго до известного «секретного» доклада Н. С. Хрущева делегатам ХХ съезда КПСС.

Сразу после сообщения об аресте Л. П. Берии как «врага народа» (сообщение о чем появилось в СМИ 10 июля 1953 г.) в органы прокуратуры и ЦК КПСС стали поступать многочисленные заявления и жалобы осужденных и их родственников по поводу пересмотра уголовных дел и применения незаконных методов в процессе ведения следствия.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу