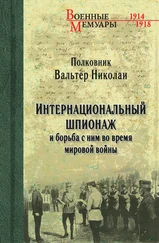

Как дополнительную теоретическую опору можно рассматривать научные статьи, вышедшие «из-под пера» российских ученых [35]. Все они использованы в настоящей книге в качестве убедительных обоснований высказанных автором положений и концептов. Мы обратились к выводам В.М. Гиленсена (который дал очередной импульс изучению образа В. Николаи и III-Б отдела германского Генерального штаба), Ю.С. Пестушко, И.А. Решетнева и В.В. Синиченко (которые расширили представление о специфике и масштабах японского шпионажа на Дальнем Востоке), О.Р. Айрапетова (который предложил оригинальное видение «дела Мясоедова» сквозь призму многочисленных внутриполитических перипетий и межличностных хитросплетений), А.А. Здановича (который заставил усомниться в бесперспективности дальнейшего исследования «дела Мясоедова»). Мы не смогли не прислушаться и к мнению Н.В. Грекова, который допускает, что германская разведка в годы Первой мировой войны привлекала к сотрудничеству отдельных служащих иностранных торгово-промышленных компаний, и отвергает причастность к этим связям их русского персонала.

Помимо упомянутых литературных произведений, научная ценность многих из которых не вызывает сомнений, нам встретились работы, чьи авторы запомнились невнимательностью и неаккуратностью в обращении с историческим знанием, а также пренебрежительным отношением к нормам профессиональной этики и авторского права.

В диссертации Д.В. Максимова, например, неточно указаны фамилии В.Н. Клембовского и А.С. Резанова, а также названия их трудов. На одной из станиц находим: «Для ознакомления, прежде всего офицерского корпуса с опытом организации и ведения разведывательной работы против России были изданы книги В.Н. Клебанского "Тайные разведки" и А.С. Розанова "Немецкое шпионство"» [36].

В.Н. Рябчук в своей монографии допустил грубейшую фактическую ошибку, заявив о том, что названный нами неоднократно С.Н. Мясоедов был расстрелян в 1916 г. [37]Между тем широко известным и документально засвидетельствованным является то обстоятельство, что жандармский полковник был не расстрелян, а повешен по приговору военного суда 18 марта 1915 г. в Варшавской цитадели. И.А. Решетнев и В.В. Синиченко, в свою очередь, утверждают, что председательствующим на втором межведомственном совещании по вопросам организации контрразведки в 1910 г. был генерал-лейтенант П.Г. Круглов [38]. Надеемся, что это досадное недоразумение – опечатка, и авторы соответствующей фразы не станут оспаривать то, что этим генералом был все же Павел Григорьевич Курлов.

Наконец, Е.Б. Кондратов поспешно отмечает, что «начальник российского Генштаба Ф.Ф. Палицын систематически получал докладные от руководства военной контрразведки…» [39]. Между тем история отечественных спецслужб начала XX в. гласит обратное. Генерал Ф.Ф. Палицын не мог получать докладные из военной контрразведки, так как в период его пребывания на посту начальника Главного управления Генерального штаба (с 1905 по 1908 гг.) такой службы в стране еще не существовало.

Если указанные неумышленные искажения фактов и можно объяснить, то заслуживают ли понимания и великодушия в научных кругах те авторы, которые в своих исследованиях «не брезгуют» плагиатом. Не задаваясь целью провести комплексный мониторинг по этому поводу и выявить серию вопиющих нарушений, обратимся лишь к одному из них (к которому мы имеем некоторое отношение).

Старший преподаватель кафедры специальных дисциплин Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России А.Г. Егизаров в 2010 г. при подготовке своих кандидатской диссертации и автореферата [40]заимствовал из диссертации В.О. Зверева без ссылки на первоисточник подраздел «Актуальность темы исследования» (точнее, его идею и отдельные положения) [41]. Речь, в частности, идет о копировании следующих двух абзацев. Первый из них (здесь и далее зачеркнуты те слова, которые были удалены в текстах А.Г. Егизарова или перефразированы им): «Исторически занимая уникальное геополитическое и важнейшее геостратегическое положение в самом центре Евразии, являясь ключевым регионом земного шара с точки зрения природно-ресурсного потенциала, территориального и интеллектуального резервов, Россия всегда являлась объектом повышенного интереса ведущих мировых держав. Усиление разведывательного интереса в отношении России, как вероятного стратегического противника и второй по величине ядерной державы, обусловлено не только концептуальными установками партнеров по военно-политическому союзу НАТО, но и кардинальными переменами, происходящими внутри ее и, в первую очередь, в деле подготовки и реализации комплексной военной реформы. Ее основные элементы заключаются в принципиальном изменении военной доктрины государства, – создании профессиональной армии на контрактной основе, совершенствовании системы ее оснащения новейшими образцами военной техники и вооружения, разработке новой политики в области мобилизационной подготовки национальной экономики и т. д. Ожидаемым итогом преобразований должно стать повышение обороноспособности страны, а именно ее Вооруженных Сил как главного гаранта суверенитета и территориальной целостности в условиях изменяющегося мирового порядка» [42]. Второй абзац: «В этой связи обеспечение национальной безопасности (прежде всего военной и экономической) составляет одну из ключевых задач органов контрразведки (КР) ФСС РФ, призванных…» [43].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)