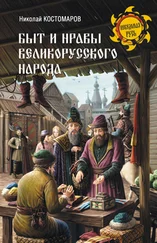

Посады были пунктами торговой и промышленной деятельности. Они строились близ городов, так что город находился посреди посада и в этом смысле назывался кремлем, а посад раскидывался около него. Часто город был на горе, а посад внизу. В местах, где жителям посада опасно было оставаться в своих жилищах без защиты, посады обводились валами, стенами и рвами. У нас в отношении посада к городу было то же, что на западе; то, что у нас называлось посад, – на западе было city, cite, stadt, miasto, mesto, и то, что на западе было Bourg, borgo, bourgh, barg, hrad, grod, у нас называлось город, а в древности град. То же было в древнем классическом мире: так, акрополис был град Афин, а самые Афины около него посадом. В нашей старой Руси поселение, подобное тому, что в настоящее время называется городом, состояло нередко из трех частей: град или город, посад и слободы. Посад разделяется на две части: острог, или укрепленная часть окологородного поселения, и поселок вне острога, или собственно посад, а за ним слободы. И теперь в землях турецких славян та же троичность: град, соответствующий нашему городу, варош – острог и паланка – поселение за укреплением, которое может, смотря по местным обстоятельствам, соответствовать нашему посаду или слободам.

Слободами первоначально назывались поселения, жители которых пользовались какими-нибудь особенными условиями; но так как эти условия давались обществам, которых деятельность посвящена была определительно каким-нибудь особым занятиям, то за такими обществами преимущественно удерживались названия слобод. Они были большею частью около посадов и городов.

Погост, село, сельцо, деревня, поселок, займище были поселениями земледельческого класса. В древности погостом называлось поселение с церковью, при которой всегда сосредоточивались сношения окрестных жителей и установлялся административный центр. Но когда число церквей умножилось и таких поселений стало много, они, естественно, начали утрачивать прежнее преимущественное значение и назывались вообще только селами. Слово «погост», бывшее некогда в повсеместном употреблении, в XVI и XVII веках сохранилось только в Новгородской земле, в смысле большого села со средоточием администрации для окрестного края. Различие между селом и сельцом заключалось только в величине их. Деревни были поселениями без церквей. Починки были маленькие деревушки, недавно заселенные. Займище было небольшое поселение на дикой земле, занятое обыкновенно одним двором. Когда к этому двору присоединялись другие, то из займища образовывался починок; починок по прошествии времени, которое лишало его значения новизны, и по мере возраставшего населения переименовывался в деревню; а, наконец, с постройкою церкви деревня изменялась в сельцо и, с умножением народонаселения, в село. Жилые земледельческие местности без церквей и даже небольшие сельца принадлежали к селам. Такая принадлежность одних местностей другим не была только административным распоряжением, а истекала из образа их основания, ибо новые поселения основывались посредством выселков из старых. Из сел выходило несколько семейств: основывали деревню; когда она значительно возрастала или же находились в ней зажиточные люди, чтоб построить церковь (так как в то время это было не трудно по обилию леса и по невзыскательности церковной архитектуры), деревня превращалась в сельцо, потом в село. В свою очередь, из нового села выходили жители и основывали починки и деревни, превращавшиеся, в свою очередь, в сельца и села и т. д. Первое родоначальное село удерживало старшинство над своими выселками и оставалось между ними центром сношений, по крайней мере до тех пор, пока время не изглаживало из памяти этой старинной исторической связи. Таким образом, в Новгородской земле погосты, в смысле первенствующих поселений, были старые поселения со старыми церквами, а села с новопостроенными церквами были их выселками. Смотря по историческим обстоятельствам, изменявшим движение народонаселения, и по относительной быстроте его размножения, эта связь поселений удерживалась долее или ослаблялась скорее.

Потребность возведения городов возрастала у нас вместе с расширением пределов русского мира. Города заводились прежде, чем поселения; в местах незаселенных, чтоб дать возможность жителям существовать на новоселье, надобно было приготовить для них оборону. Таким образом, южные степи Московского государства не иначе заселялись, как под прикрытием множества городов, городков, острогов, засек и всякого рода укреплений; в низовьях Волги долгое время только города, уединенно стоявшие на сотни верст один от другого, указывали на господство русской державы в безлюдной земле. В Сибири каждый шаг подчинения земель власти государя сопровождался постройкою городов и острогов. Повсюду в XVI и XVII веках постройка городов была одною из первых забот правительства и городовое дело важнейшею из повинностей всего народа. Когда в старых актах говорится о постройке городов, то разумеется под этим возведение и устройство укреплений, и в этом случае самое слово «город» означало ограду, а не то, что находилось в ней; говорилось: города каменные (включая в это название и кирпичные), города деревянные и земляные. В XVI веке каменных и кирпичных оград было чрезвычайно мало, исключая монастырские стены, которые чаще, чем городские, делались из кирпича. При Михаиле Федоровиче, после того как Смутные времена показали ненадежность деревянных твердынь, ощутительная потребность охранения государства от всех сторон побуждала выписывать из Голландии мастеров для каменных построек. Как медленно шло это дело, можно видеть из того, что в Астрахани, несмотря на ее одинокое и небезопасное положение, прежде 1625 года не было каменных стен.

Читать дальше