История Москвы запечатлена в летописях, сказаниях, былинах, легендах. С восхищением и признанием высказывались о ней посещавшие ее в разные годы путешественники – писатели, поэты, ученые, дипломаты.

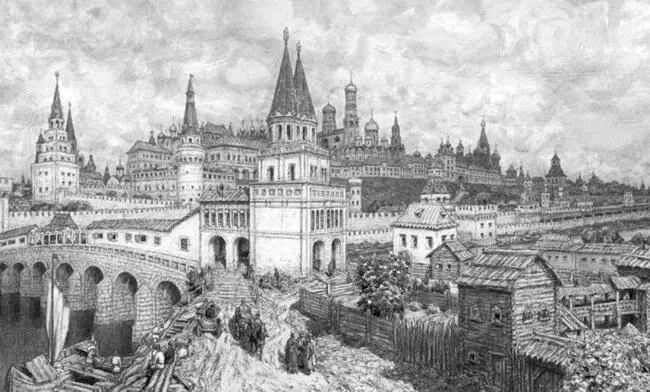

Описывая древнюю Москву середины XIV века, летописцы повествуют: «Бяше град Москва видети велик и чуден град, и много множество людей в нем кипяще богатством и славою».

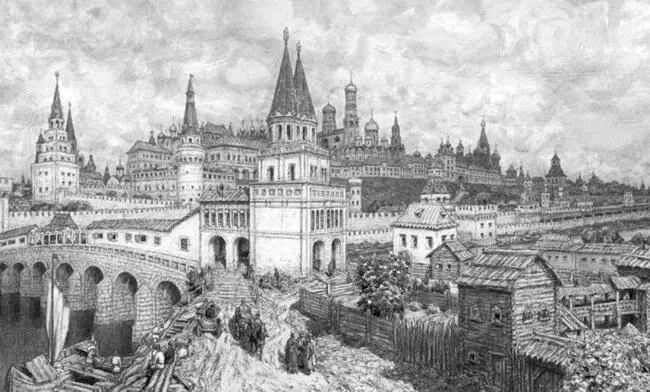

Москва древняя. XII век

Просветитель, историк, художник, поэт Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) для Москвы XVIII века не жалел теплых слов: «…Великая Москва в стихах столь нежна».

Любили Москву драматурги-москвичи Александр Петрович Сумароков (1717–1777) и Денис Иванович Фонвизин (1745–1826). Поэт Константин Николаевич Батюшков (1787–1855) в очерке «Прогулки по Москве» сетовал о тех, «кто, стоя в Кремле… не гордился своим отечеством и не благословлял России, для того… чуждо всё великое, ибо он был безжалостно ограблен природой при самом его рождении».

Создатель «Истории Государства Российского» Николай Михайлович Карамзин (1768–1826) в пору работы в 1791–1792 годы над повестью «Бедная Лиза» рассказывал про свои впечатления о видах Москвы с горы Симонова монастыря: «великолепная картина, особенно, когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, к небу возносящихся…»

С Мытищинского водовода поэт Василий Андреевич Жуковский (1783–1852) любовался московским «синеющим лесом», где «прозрачная река Яуза одним изгибом своим прикасается к роще и отражает в тихих волнах и древние сенистые дубы, и бедные хижины, рассыпанные по берегам ее…»

Поэт Евгений Абрамович Баратынский (1800–1844) в поэме «Цыганка» описывает московское гулянье первой половины XIX века у Новинского монастыря:

Неделя светлая была

И под Новинское звала

Граждан московских. Все бывало,

Все торопились: стар и млад…

Затем проникновенно восклицает: «Как не любить родной Москвы!»

Критик и публицист Виссарион Григорьевич Белинский (1811–1848), впервые приехавший в Москву в 1829 году, вспоминал о «сердце царства русского»: «Какие сильные, живые, благородные впечатления возбуждает один Кремль! Над его священными стенами, над его высокими башнями пролетело несколько веков…»

О преданности «премилой» Москве писал в 1827 году Александр Сергеевич Пушкин в главе шестой романа «Евгений Онегин»:

Как часто в горестной разлуке,

В моей блуждающей судьбе,

Москва, я думал о тебе!

Москва… Как много в этом звуке

Для сердца русского слилось!

Как много в нем отозвалось!

Михаил Юрьевич Лермонтов, обучаясь в 1834 году в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в статье «Панорама Москвы» посвятил Первопрестольной замечательные строки: «…Москва не есть обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке… Нет! У нее есть своя душа, своя жизнь… Как у океана, у нее есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный!..»

В любви к Москве признавался поэт Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924):

Я люблю большие дома

И узкие улицы города —

В дни, когда не настала зима,

И осень повеяла холодом.

Пространства люблю площадей,

Стенами кругом огражденные, —

В час, когда еще нет фонарей,

И затеплились звезды смущенные.

По-другому видели Москву приезжавшие в нее иностранцы, неисконные ее жители. Некоторые относились к древнему славному городу холодно-критически или равнодушно, запечатлевая его в неприглядном виде, обходя главное – не всегда понятную им высокую духовность его жителей, и вольно или невольно бросали тень на то, что было дорого москвичам. Такие «гости» вряд ли задумывались над тем, было ли у них на это моральное право?

Излишне повторять их поверхностные, случайные наблюдения и скорые, наугад записки о московских «деревянных домах», «лавчонках», «нищих трущобах», «нечистых дощатых мостовых», «загулявших» встречных… Это все остается на их совести и на страницах их сочинений.

Навещавший Москву в 1517 ив 1526 годы немецкий дипломат, «неблагодарный» барон Сигизмунд Герберштейн написал о городе времен Великого московского князя Василия III Ивановича (1479–1533) «Записки о московитских делах» и издал их в Вене. Это были общие представления о стране, достоинства которой он перевел в ее недостатки.

Читать дальше