Развитие образовательной сети блокировалось властями, относившимися к грамотным людям с подозрением. В пограничной торговой Астрахани, где остро ощущалась потребность в подготовленных кадрах, местные власти заявили о «давно назревшей, а теперь даже вопиющей потребности» в открытии второй гимназии. Николай II отсек: «Ни в коем случае не гимназию, а разве техническое училище». Несмотря на препоны, в 1911 году вторая гимназия все же была открыта. Также работала Мариинская женская гимназия на 400 мест. В 1914 году был открыт и первый детский сад на 40 мест. Но не будет преувеличением сказать, что образование, как и медицина, находилось на задворках внимания государственной машины.

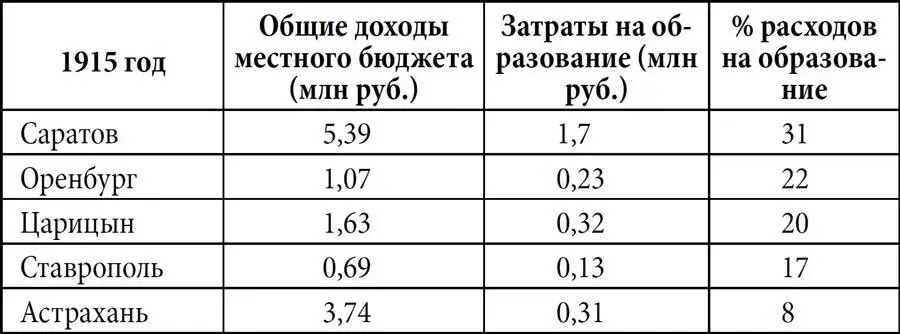

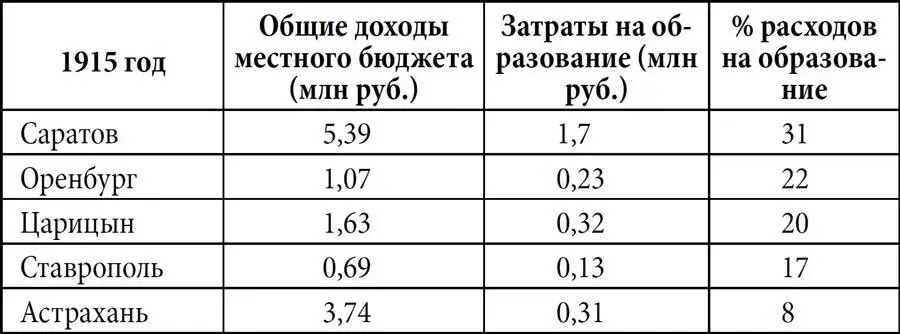

Доля расходов на образование в богатой Астрахани была одной из самых низких среди городов империи [13] Голос революции. 1917. 28 мая.

:

Преодолевая равнодушие государства, миссию просвещения брали на себя частные лица. В 1895 году была открыта частная женская школа Надежды Шавердовой, в 1906 году – женская гимназия Иодоковской, в 1914 году – женские гимназии Пальцевой и Бенземан. В общей сложности к началу мировой войны в них учились 1170 девочек.

Преподавать, впрочем, тоже было некому. Учительский институт возник только после падения царизма – в октябре 1917 года, став делом не столько государства, сколько группы частных лиц [14] Астраханский листок. 1918. 18 июля.

.

Еще хуже обстояло дело со здравоохранением. В 1910 году в огромной губернии имелось только 140 врачей, то есть 11 докторов на 100 000 населения. Условия госпитализации были ужасными: в больницах умирал каждый десятый пациент, это был худший показатель среди 50 губерний европейской части России. За год заболели туберкулезом 2308 человек, тифом – 2108, холерой – 1967, цингой – 707, сифилисом – 5606, чесоткой – 9101. Стоит также упомянуть оспу, корь и дизентерию. Дизентерией болел каждый сороковой, малярией – каждый двадцатый. Свыше 22 000 человек получили травмы, преимущественно производственные [15] Статистический ежегодник России. Петербург.

.

При этом реальные цифры травматизма и заболеваний, очевидно, были существенно выше, так как население губернии существенно реже обращалось к врачам, чем в других территориях. Это было вполне естественно, так как, например, в уездах на одного доктора приходилось 18 000 жителей, медицина была платной, а представления людей о санитарии и здравоохранении – самыми дремучими. Одной из причин распространения холеры было упорное нежелание населения пить кипяченую воду. Нищие кочевники вообще передавали друг другу одежду умерших. В отчетах Астраханского общества врачей описывается эпидемия чумы в киргизской степи, где вымирали целые поселки, но информация об этом приходила в Астрахань спустя годы [16] Высоцкий Н. Ф. Астраханская чума: с картой. Казань, 1911.

.

В среднем на одного астраханца в год приходилось 87 копеек государственных расходов на медицинскую помощь.

Смертность в 1911 году составила 34,5 случая на 10 000 населения, то есть была втрое выше, чем сегодня [17] Отчет о состоянии народного здравия и организации врачебной помощи в России за 1913 год. Пг., 1915.

.

Крайне сложно говорить о благоустройстве. Да, в Астрахани появились электростанция, водопровод и трамвай. Но львиная доля населения могла только взирать издалека на эти чудеса цивилизации. У них не было ни электроэнергии, ни канализации.

Местная налоговая система не очень поощряла благоустройство города. Если налог на прибыль в отношении доходных домов составлял всего 9 %, то в отношении трамвайного предприятия, скотобоен и электростанции – 20 % [18] Голос революции. 1917. 25 июня.

. Местные органы власти мало интересовались жизнью горожан, и даже жесты благотворительности не находили у них поддержки. Характерен случай с библиотекой, пожертвованной купцом Репиным в пользу астраханцев. Ее просто свалили в подвал [19] Голос революции. 1917. 7 мая.

.

Работники жили в деревянных хижинах с соломенными крышами, перенаселенных бараках, а то и в землянках.

Вот, например, описание жизни рабочих соляных баскунчакских промыслов – 15 000 человек: «землянки имеют приблизительно одинаковые размеры: длина 3 1/2 арш., ширина 2 аршина, высота 21/3 аршина, между тем обыденное явление, что в такой землянке живут 10 человек (обыкновенно одна семья в 4–6 человек и рабочих, работающих в артели, 4–5 человек)… Пребывание рабочих на соляном озере голыми ногами в рапе вызывает у них изъязвления кожи, которые под влиянием той же рапы разъедаются и причиняют значительные боли. Рабочие заливают эти раны коллодиумом: защитить ноги от рапы какой-либо обувью до сих пор не удавалось, так как вся такая обувь должна быть с очень длинными голенищами, она затрудняет и мешает работать, а с другой стороны, и нет материала, который мог бы противостоять более или менее продолжительное время этой сильно концентрированной рапе» [20] Труды III краевого съезда Советов. С. 61.

.

Читать дальше

![Лю Юн-нянь - Дружба, скрепленная кровью [Сборник воспоминаний китайских товарищей — участников Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны в СССР.]](/books/420069/lyu-yun-thumb.webp)