Похоже, сельскохозяйственные орудия появились раньше сельского хозяйства. Серпом изначально срезали полевые травы. В Месопотамии его делали из обожженной глины, в Европе у наиболее примитивного серпа была ручка из оленьих рогов, с желобками для покрытия чешуйками кремня. Но наиболее распространенной формой, как и следовало ожидать, был серп на короткой деревянной ручке; он представлял собой зуб из кремня или острый кусок кремня. Кроме того, топоры и тесла из кремня и других камней, характерные для эпохи неолита, применялись как на охоте, так и в сельском хозяйстве. Усовершенствованным топором земледельцы вырубали европейские леса. Тесло, считающееся плотницким инструментом, ранние земледельцы использовали как мотыгу.

Развитие земледелия отчетливее прослеживается в Египте (рис. 11). В древнейшие времена земля взрыхлялась крючковатой деревянной палкой, затем мотыга стала плугом (один человек тянул плуг на веревке спереди, а другой вдавливал зуб плуга в землю сзади). Чем глубже вспахивалась земля, тем медленнее истощалась почва. Когда в плуг стали впрягать волов, к нему приделали ручки, дабы зуб плуга правильно врезался в землю, хотя предварительно ее по-прежнему обрабатывали мотыгой или деревянной колотушкой. Во 2-м тысячелетии до н. э. в обиход вошел плужный лемех из дерева и камня; двойное ярмо поверх рогов волов прочно крепилось к рукояти; благодаря этому плуг стал намного мощнее. Семена часто разбрасывались перед плугом или втаптывались в свежие борозды овцами или козами, которых водили по полю. Однако лен сеяли аккуратно вдоль борозды – для облегчения сбора урожая. Постепенно прямой серп стал полукруглым, из меди или бронзы.

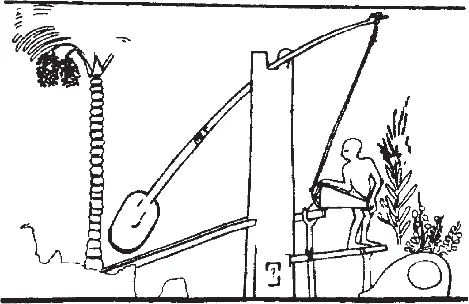

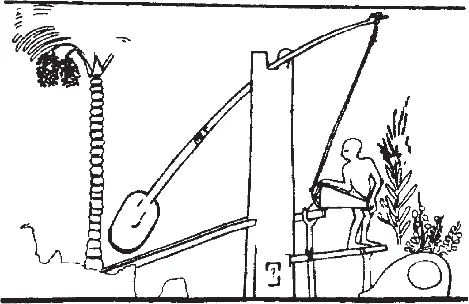

Ранние сельскохозяйственные методы интересовали бы в основном археологов, если бы не передовые технологии, применявшиеся в долинах крупных рек для подачи воды на поля. Вполне возможно, что человек-собиратель рано научился стимулировать рост полевых растений, заливая берега водой из родника или водного потока; вероятно, шадуф, по-прежнему широко применяемый, использовался для полива финиковых пальм, виноградной лозы, огородов и клумб в Египте во 2-м тысячелетии до н. э.

Шадуф (рис. 12), как правило, делается из двух столбов высотой 1,5 метра или выше, соединенных в верхней части короткой балкой (коромыслом). Сверху устанавливается длинный балансирующий шест, на одном конце которого крепится сосуд для воды, а на другом – противовес. Человек окунает сосуд в воду, поднимает его и выливает воду в оросительный канал. С помощью такого устройства в день можно поднять около 2 тысяч литров воды на высоту 2 метра. Позднее шадуфы располагались рядами; при этом все шадуфы, за исключением первого, окунали сосуды в специальное корыто, заполненное водой из предыдущего шадуфа. Их первым серьезным соперником стала непрерывная цепь ковшей – по-видимому, ее использовали для подъема воды из колодца под известными Висячими садами Семирамиды. Водяное колесо, приводимое в движение волом, с помощью которого орошали пол-акра земли в день, появилось только в 200 году до н. э., когда при помощи зубчатой передачи соединили вертикальный и горизонтальный валы колеса.

В прежние времена колодцы рыли (как бедуины Аравии делают это до сих пор) либо до тех пор, пока не появится вода, либо пока не лопнет терпение. Постоянный колодец обкладывали грубым камнем или другим твердым материалом, над устьем источника воды ставили колодезного журавля с веревкой. Не позднее 1500 года до н. э. такие журавли и шадуфы часто оснащались примитивным блоком. Колодцы в вади были, как правило, не глубже 4,5 метра, в городах они часто делались глубже. В Нимруде во время раскопок ассирийского дворца IX века до н. э. обнаружили колодец с водой, глубиной в 300 кирпичей. Вполне вероятно, что глубокие колодцы сначала рыли методом ударного бурения: древние египтяне, пытавшиеся создать пустынные оазисы, научились делать артезианские скважины; в скважине вода вынуждена подниматься вверх под собственным давлением.

Рис. 12. Орошение с помощью шадуфа в Египте. Из гробницы в Фивах, 1500 г. до н. э.

Дамба для удержания воды – один из самых ранних сохранившихся крупных строительных объектов человека. В сирийской долине Оронт есть каменная дамба длиной 2 километра, построенная примерно в 1300 году до н. э.; ассирийская плотина выше Ниневии сохранилась до сих пор на высоту почти 3 метра. Имеются бесчисленные остатки резервуаров с песчано-цементным покрытием и каменных цистерн для хранения воды, в том числе цистерн, выдолбленных в скале для уменьшения испарения, не говоря уже о следах обширных инженерных сооружений вроде акведуков и подземных трубопроводов из камня или запеченной глины, которые подавали воду в города, часто весьма отдаленные.

Читать дальше