В зимнее время на Университетской улице и бульваре по распоряжению попечителя учебного округа графа Головкина устраивалась высокая ледяная горка для катания на санях. Студенты и именитые горожане праздновали здесь Святки, устраивали снежные городки. А в 1875 году сквер на Университетской горке был соединен кованым мостом с лучшим магазином города – «Пассажем», принадлежавшим В. Пащенко-Тряпкину.

Городской сквер на Университетской горке имел с 1876 года собственного садовника, который подчинялся городскому садовнику. Для него было построено специальное помещение, где он хранил инвентарь и находился в течение дня, а в вечернее время приходил сторож. Долгое время полив деревьев, кустарников и цветов производился со специального водопроводного колодца Сергиевского сквера, но в 1913 году такой же был открыт и в Университетском сквере.

В 1887 году итальянец Фердинанд Самовилло проложил пешеходный переход, выложенный плитами, от Университетской горки к Лопанскому мосту, что облегчило проход для публики и покупателей элитных магазинов, располагавшихся на Университетской горке, Сергиевских и Московских рядах.

На Университетской улице, одной из первых в городе, провели водопровод, канализацию и ливнеотводы, электричество и телефон, первую световую рекламу. В 1920 году, после реорганизации университетов в «Свободные Академии», Университетская недолго называлась улицей Свободной Академии.

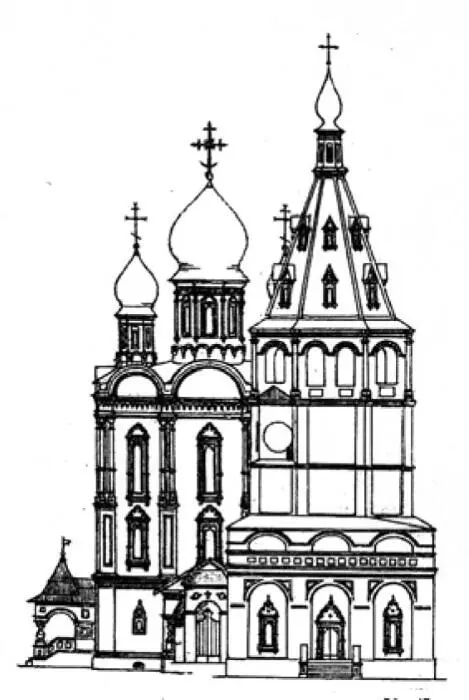

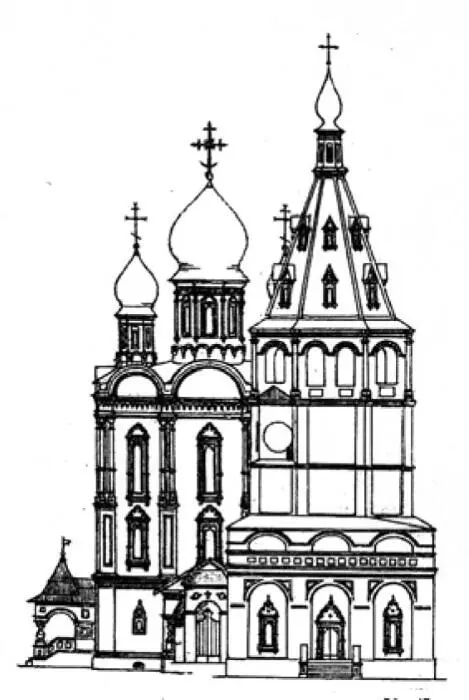

Успенский собор 1682–1770 гг., реконструкция А. Парийского

Одними из достопримечательностей Университетской улицы являются Успенский собор и Александровская колокольня. Первый храм Успения Пресвятой Богородицы был выстроен «ратными» людьми в 1657 году при первом харьковском воеводе Воине Селифонтове из «нового красного леса». Он был небольшим, однопрестольным, холодным, «меж углы четыре сажень» – то есть размер среднего помещения храма был 6,11×6,11 м. Собор стоял примерно в 60 м к югу от существующего. В пожаре 1666 года сгорела колокольня собора с церковной утварью и книгами, а храм был расширен.

«В 1685–1687 годы внутри крепости, саженей на 25 к северу от деревянного Успенского собора, построен каменный, крестообразный собор с пятью главами, наказным полковником Авдием Григорьевичем (Донцом) и освящён в 1686 году с соборянами митрополитом Авраамием». Старый деревянный собор разобрали, а на месте одного из престолов этого храма была построена деревянная часовня. Она стояла в конце XVIII столетия за каменным зданием Магистрата и нечётко видна на панораме Харькова 1787 г. с западной стороны. Примерно в 40 м от западного фасада храма стояла массивная каменная Александровская колокольня с двумя коморами и погребом.

Колокольня имела размер в плане 15,2×13 м, а высоту более 50 м, стояла на подклете высотой примерно 1,5 м, в котором располагались обширные подвалы и 3 выхода в подземные помещения и ходы. Один из ходов вел за реку Лопань и заканчивался в районе деревянной Благовещенской церкви. Главка шатра колокольни имела «смотровые окна» во все стороны – башня служила главным наблюдательным пунктом Харьковской крепости. В ее подвалах первоначально хранился пороховой запас, а в обширном помещении первого яруса площадью более 100 м 2разместилась приказная палата. До постройки колокольни Киево-Печерской лавры в 1743 году это было самое крупное подобное сооружение на Левобережье, ставшее образцом для ряда шатровых колоколен, возводившихся на Слободской Украине в первой половине XVIII столетия.

План Харькова 1787 г.

Во время пожара 1733 года Успенский собор сильно пострадал, все его деревянные части и внутреннее убранство погибли. Из-за образовавшихся в стенах трещин первый каменный храм города был разобран в 1770-м, древняя колокольня продолжала существовать до 1819 года [4] Парамонов А., Парийский С. Истоки каменной храмовой архитектуры Слободской Украины. – Х., 2012. – С. 75–78.

.

Рядом с Успенским собором существовало собственное кладбище, которое в прошлом занимало чуть ли не половину первой харьковской крепости. Вот что писали старожилы собора в 1803 году: «при прежнем старом каменном соборе место оградное, обнесённое деревянным забором, гораздо больше против нынешнего было даже до проезжих старых дорог и на нём в ограде с давних времён погребали умерших тела, а как соборная церковь вновь перестроена, то означенное оградное место в рассуждении планировки города умалилось не по чему иному, как по недостатку в тогдашнее время на построение обширной ограды церковного капитала, однако те вышедшие в округ из прежней… деревянной ограды места и ныне есть точно церковные, никому не принадлежащие». На этом кладбище был похоронен сотник, а позднее наказной полковник и полковой судья Харьковского казачьего полка Семён Афанасьевич Квитка, родоначальник рода Квиток, он родился в Умани и умер в возрасте 80 лет. А в 1751 г. здесь же был похоронен его внук – Иван Григорьевич Квитка, полковник Изюмского казачьего полка. В 1880-е годы над могилами Квиток была возведена каменная часовня во имя Николая Чудотворца, которая до наших дней не сохранилась.

Читать дальше