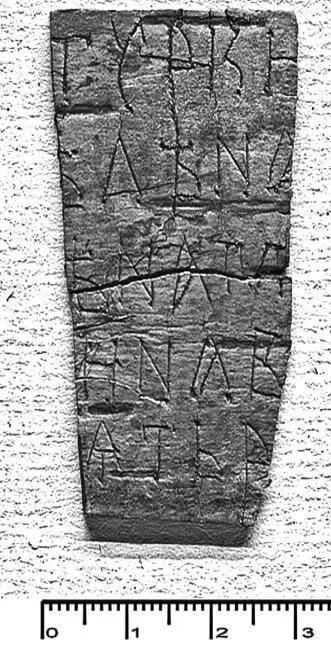

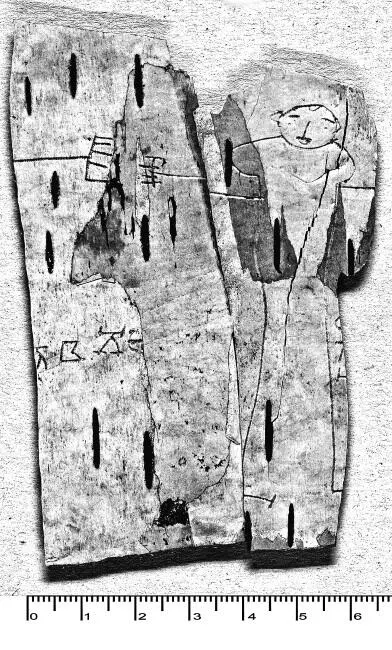

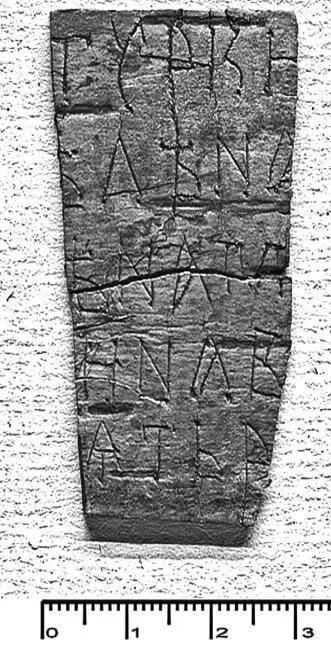

Письменность широко распространилась среди простого народа. Одно из направлений исторической науки называется археологией – она занимается раскопками древних поселений. Учёные ищут и изучают сохранившиеся предметы, оставшиеся от наших предков. Так вот, в Новгороде, Смоленске, Пскове и в других городах археологи нашли множество кусочков берёзовой коры, ее использовали вместо бумаги. Это оказались записки, которые посылали друг другу русские люди. А по текстам записок видно, что их писали и мужчины, и женщины, и дети, и слуги! Почти всё население было грамотным! Даже сапожники подписывали свои колодки.

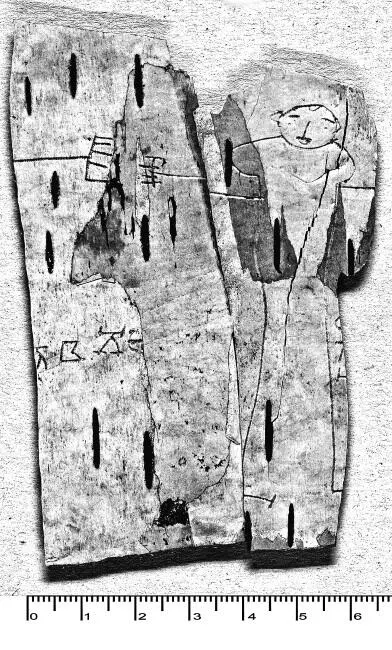

Рисунок и подпись на бересте новгородского мальчика Онфима.

Новгородская записка на бересте.

Русской державой правил великий князь, его столицей был Киев. Ему подчинялись другие князья – это были дети, братья, племянники и прочие родственники великого князя. Помощниками и советниками князей были бояре. Каждый князь и боярин имел дружину из профессиональных воинов. Это были бойцы высочайшего класса, специально обучались боевому искусству. У них было прекрасное оружие. Русские мечи считались лучшими в Европе, их высоко ценили и в азиатских странах. Для стрельбы использовались луки. Имелись и копья, секиры, булавы.

Для защиты в бою надевали стальные шлемы. На Руси их делали остроконечными. Чтобы вражеский удар мечом по шлему соскользнул в сторону. Воина защищала кольчуга, специальная рубаха из множества железных колечек. На голое тело её не надевали. Ведь если кольчуга будет прилегать к телу, и сильно стукнуть по ней мечом, топором, то она прогнётся. Даже если не прорубить её, всё равно можно поломать кости. Поэтому под кольчугу надевали толстую куртку из войлока или ваты. Были и лёгкие доспехи из кожи, с нашитыми на неё металлическими пластинками, прикрывавшими грудь, живот. А щиты делали из дерева, обтягивали кожей и оковывали стальными полосами, бляхами.

Кони у профессиональных воинов, у князей и дружинников, были специально обученными. Чтобы не боялись сражений, и хозяин мог легко управлять им, повернуть куда нужно. Лошадь и всадник в бою составляли как будто одно целое. Если княжеская дружина, несколько сотен витязей, смыкалась вместе, одним кулаком, выставляла вперед длинные копья и разгоняла коней, её атака сметала противников. Хороший воин мастерски умел владеть любым оружием. Фехтовать на мечах, посылать стрелы без промаха. Мог на полном скаку попасть копьем в любую точку, даже поддеть остриём маленькое женское колечко. Это и были богатыри. По границам строились крепости, богатырские заставы, где они несли службу. Высылали дозоры, высматривали – не идут ли какие-нибудь враги.

Если Руси грозила серьёзная опасность, князья созывали общее ополчение. Каждый город мог выставить свой полк. Эти ратники были вооружены послабее, чем дружинники. Лошади были не специальные боевые, а те, что имелись в хозяйстве – на которых ездили, пахали. А большинство ополченцев воевали в пехоте. Дорогие мечи были не у каждого. Зато топоры имелись у всех, это был главный инструмент любого русского человека – и дров нарубить, и избу построить, и забор починить. Были и луки, ведь многие охотились. Из городских кладовых ратникам выдавали доспехи, щиты, короткие копья для рукопашного боя. Некоторые брали вместо них охотничьи рогатины – с ними ходили на медведя. А драться на Руси умели все. И купцы, и ремесленники, и крестьяне, и даже женщины. Хотя, конечно же, не настолько хорошо, как княжеские дружинники. Зато в городских полках собирались уже не сотни, а тысячи ратников. Это была грозная сила.

Крестьяне на Руси были свободными. Платили подати князю, а если деревни принадлежали боярам – то боярам. Центрами администрации в сельской местности были погосты. Там находился чиновник, его называли тиуном. У него было несколько слуг. Они присматривали за порядком, решали споры среди жителей. Собирали налоги – для каждой местности было определено, сколько крестьяне должны сдавать зерна, скота, мёда, воска. На эти средства князь мог содержать свою дружину, строить крепости, храмы.

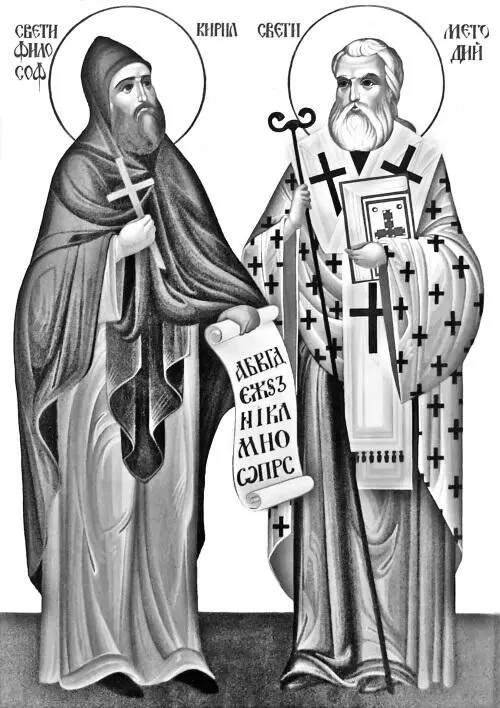

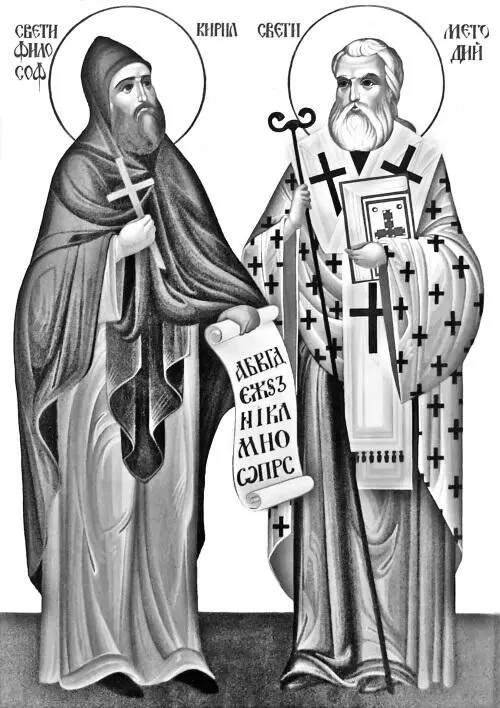

Святые Кирилл и Мефодий, создатели славянской письменности.

Читать дальше