Бой славяне завязывали стрельбой из лука в рассыпном строю, а сражались в глубоких строях; обычно первый удар наносили копьями, потом рубились мечами. Победу решали сила, мужество, умение владеть оружием и искусство. Охваты и обходы флангов, засады и заманивание противника преднамеренным отступлением применялись очень часто. Расчленение боевого порядка на три составные части способствовало повышению маневренности войска.

Дружинники и «вой» были храбры и выносливы. Эти качества вырабатывались суровым образом жизни. Личным примером князья увлекали на подвиги дружинников и «воев». Начав войну, князья стремились перенести ее на территорию противника.

Одним из славянских обычаев того времени было празднование победы на «костех», т. е. на поле боя. Преследование разбитого врага вне поля боя обычно не применялось.

Русская рать брала города приступом («копьем»), внезапным нападением или хитростью. При неудаче штурма руссы облагали город со всех сторон и голодом вынуждали гарнизон к сдаче. Если гарнизон не сдавался, производились осадные работы – вокруг осажденного города насыпался вал, а рать располагалась в укрепленном стане, откуда производила нападения. К городским стенам противника руссы приближались под прикрытием щитов, затем срубали тын, поджигали башни и стены. Иногда засыпали ров, а у стены делали земляной присып, чтобы можно было на нее взойти. Для разрушения крепостной стены и проникновения в город проделывали подкоп, а также применяли башни, которые подкатывали к крепостной стене. Лучники с этой башни меткими выстрелами сгоняли оборонявшихся со стены и обеспечивали производство осадных работ. Применялись стенобитные машины (тараны) и «пороки» (метавшие камни). Все эти работы производились с целью подготовки штурма.

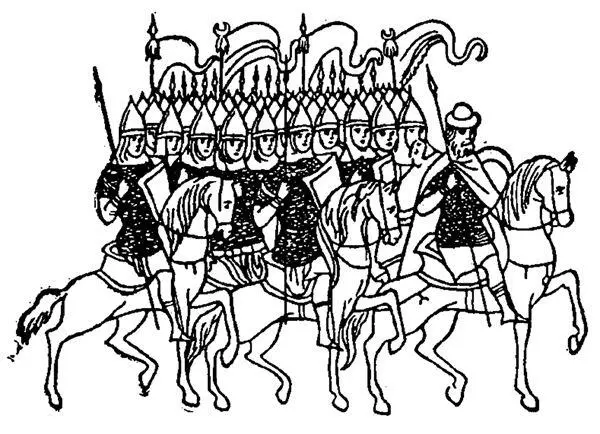

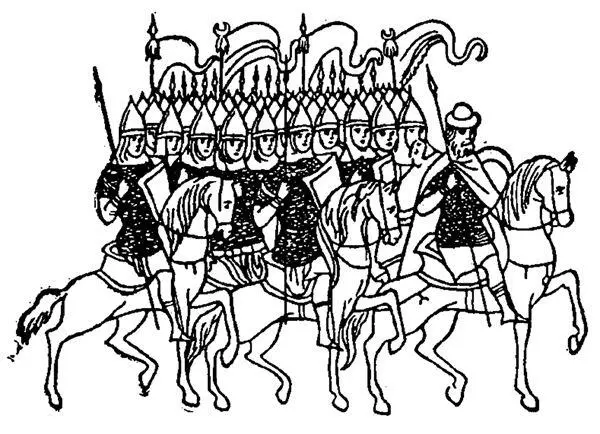

Дружина русского князя

Славяне сооружали укрепления как полевого, так и крепостного типа. Полевые укрепления назывались засеками, острогами, городками. Городские укрепления состояли из наружной крепости (окольного града или острога) и внутренней цитадели (детинца, или вышгорода, кремля). Кремль располагался на труднодоступной высоте. Внешние и внутренние укрепления представляли собой деревянные стены с деревянными башнями, глубоким рвом и тыном впереди. Стены (заборы) состояли из двойного ряда срубов или толстых бревен, между которыми насыпали землю и камни. Башни (вежи или стрельницы) были четырехугольные, имели бойницы и фланкировали подступы к стенам. Стены и башни иногда обкладывались дерном. Киев вначале был обнесен земляным валом длиною более одного километра. В 1037 г. была построена каменная ограда с тремя воротами.

Но лучшей обороной Древнерусского государства являлись походы против неспокойных соседей – волжских болгар, хазар, печенегов, половцев, Византии. В походах совершенствовались способы ведения войны и боя, закладывались основы русского военного искусства.

2. Соседи древнерусского государства – Византия, болгары, печенеги, хазары – и особенности их вооруженных сил

Византийская империя в VIII–XI вв.VII в. был поворотным пунктом в развитии Восточной Римской империи, в которой все более усиливался процесс превращения ее в феодальную монархию – Византийскую империю, где самым крупным феодалом являлась церковь. В середине VII в. в Византии насчитывалось до 100 тыс. монахов. Свыше 30 проц. территории империи находилось в руках монастырей, землевладение которых достигало крупных размеров. Наряду с монастырским землевладением существовало крупное светское сенаторское землевладение. Монастырское и крупное светское землевладения основывались на труде рабов и колонов, которые при поддержке городского плебса и при участии армии неоднократно восставали против правительства.

В VII–VIII вв. развивались и другие формы землевладения. В связи с широким проникновением славян на Балканский полуостров в Византийской империи росло количество крестьянского общинного землевладения. Мелкими землевладельцами были так называемые «стратиоты» – лица, большей частью славяне, получившие землю и обязанные за это нести военную службу. Имелись и свободные арендаторы участков земли, принадлежавших магнатам Византии; землевладельцы получали с арендаторов десятый сноп урожая. Рост более или менее свободного крестьянства способствовал увеличению контингентов, комплектовавших византийскую армию.

Читать дальше