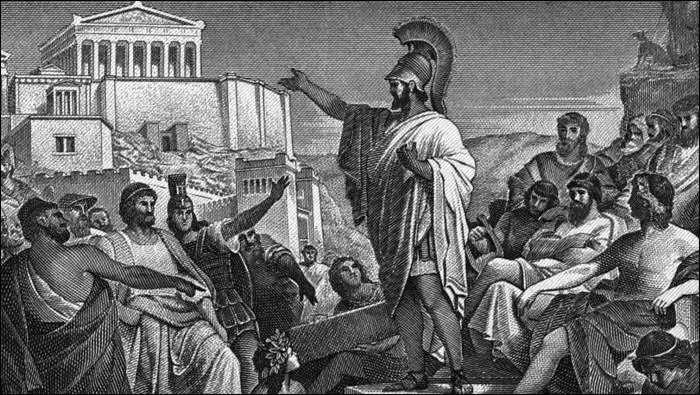

Перикл произносит речь перед толпой

Оратор сделал акцент на том, что именно гибель воинов «впервые обнаружила и окончательно доказала их мужество… Никто из них не стремился для себя богатства и не стал трусом… Они решили лучше погибнуть, отражая врагов, чем отступить и спасти свою жизнь. Они избежали позорных слов, спасая дело, они потеряли свое тело и в короткую решающую минуту не столько избавились от страха, сколько достигли вершины своей славы».

Даже утешая родителей, Перикл еще раз подчеркнул, что «настоящее счастье, которое выпадает на долю людей – умереть так, как умерли эти воины, и почувствовать такую скорбь, которую пришлось испытать их родителям. Пусть слава ваших детей облегчит ваше горе. Ведь не стареет лишь желание славы. И в преклонном возрасте нам дает наслаждение не столько стремление к прибыли, как утверждает кое-кто, сколько стремление чести… Об их славе и их подвигах будет свидетельствовать не только надгробный памятник в родном крае и надпись на нем, но и в смежных краях неписаная память каждого человека: ибо для славных людей вся земля – памятник».

Как должностное лицо, ведавшее финансами города, в конце своего выступления Перикл сказал: «Мы уже должным образом почтили умерших, а детей их наш город возьмет на свое содержание, пока они станут взрослыми. Это будет почетная награда и живым, и тем, кто пал в борьбе. Ведь где за добродетель дают высшую награду, там правят лучшие люди».

P.S. Удивительно: речь, произнесенная 2,5 тысячелетия назад, заставляет нас вспомнить советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны за нашу страну…

Апология Сократа в афинском суде (399 г. до н. э.)

Древнегреческий мудрец Сократ (470/469—399 гг. до н. э.), впервые рассмотревший природу человека, ныне признан первым философом в собственном смысле этого слова. В конце жизни по ложному доносу Сократ был призван в Афинский суд, где ему предъявили обвинение в том, что он не чтит богов, почитаемых афинянами, вводит новые божества и речами развращает юношество. В свою защиту обвиняемый произнес скорее назидательную, чем оправдательную речь. И хотя она полностью развеяла поклеп, присяжные посчитали назидания философа членам суда крайне оскорбительными и вынесли Сократу смертный приговор.

Сократ, трудившийся на поприще каменотеса, скульптора, воина-гоплита [3] Гоплит – древнегреческий тяжеловооруженный пеший воин.

, парасита [4] Парасит – помощник при исполнении религиозных культов, что давало ему право участвовать в общих пирах в Пританее (здание для чествований и заседаний Госсовета).

, наставника, оратора, не оставил после себя никаких сочинений. Сам себя он сравнивал с оводом, приставленным к городу «как овод к лошади, большой и благородной, но обленившейся от тучности и нуждающейся в том, чтобы ее подгоняли». Сократ обладал даром красноречия, особо почитавшимся в Афинах, поскольку все вопросы государственной жизни решались демократически – в ходе открытого обсуждения. Философ был известен далеко за пределами Афин – сама пифия в Дельфах прорекла: «Сократ превыше всех своею мудростью».

Жизнеописание и речи (диалоги) Сократа сохранились в сочинениях Платона, Аристотеля, Ксенофонта, Аристофана, Плутарха, Диогена Лаэртского и др. античных философов, историков, поэтов.

В 399 г. до н. э., после поражения Афин в Пелопоннесской войне (431–404 гг. до н. э.) и свержения олигархической власти Тридцати тиранов, пришедшие к власти демократы привлекли Сократа к суду по надуманному обвинению, подоплекой которого были зависть к мудрецу и обида многих знатных и состоятельных афинян на жалившего их прилюдно «овода». Дело в том, что Сократ был непобедим в споре, и то, что он хотел доказать или обличить, он с блеском доказывал и обличал. И обличал, прежде всего, дурость и нечестие, пустословие и невежество, чванство и бахвальство афинян, мнивших себя доками в любом деле, а умом – равными богам. Сократ излагал премудрости мира простыми, но жгучими словами. Это вовсе не значило, что слова философа были понятны всем. Те же судьи восприняли их как глумление над судом. Это было бы полбеды, бедой для Сократа стали аристократические и антидемократические стороны его учения, согласно которому управлять полисом могли лишь «лучшие» люди – благородные, чьими главными добродетелями являются справедливость, мужество и сдержанность. А таковых, судя по речам Сократа, среди его судей было немного. Собственно, свою оправдательную речь Сократ превратил в обвинительную против афинского «чиновничества». Не стесняясь в выражениях, он то и дело призывал не шуметь судей, бурно реагировавших на его слова, и называл вещи своими именами: ложь – ложью, глупость – глупостью.

Читать дальше