По решению командарма 54-я армия наносила главный удар на правом фланге. Фронтальным наступлением 4-й дивизий в первом эшелоне армия должна была прорвать оборонительную полосу немцев на восточном и западном берегу р. Многа. Ближайшей задачей было перерезать шоссейную и железную дороги Псков-Остров и овладеть рубежом Орехова Гора – Сарпуниха. В дальнейшем часть сил левофлангового корпуса прикрывала левый фланг армии, основные силы армии, форсировав р. Великая должны были выйти на рубеж Полено – Мельница.

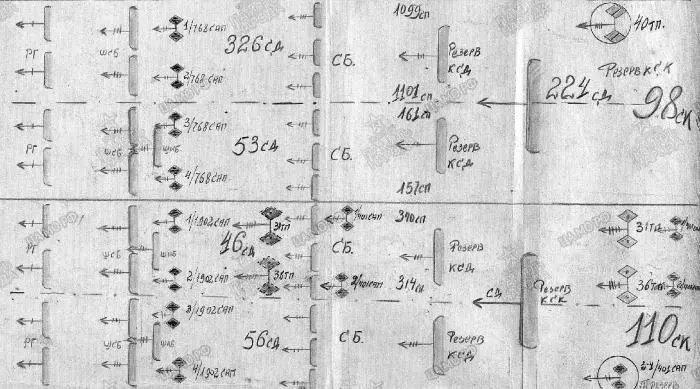

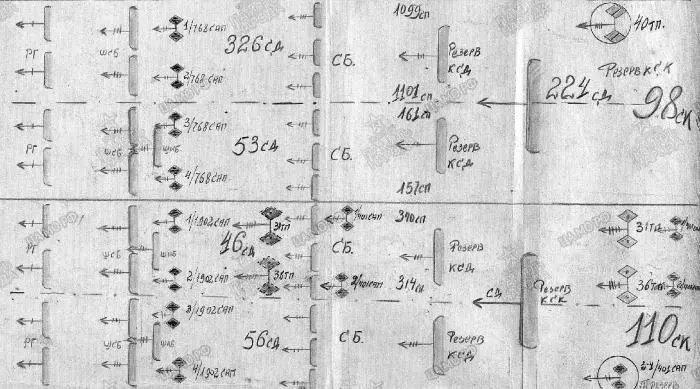

Схема боевых порядков 67-й А при прорыве.

ЦАМО РФ. Ф. 411,Оп. 10189, Д.1430, л. 149.

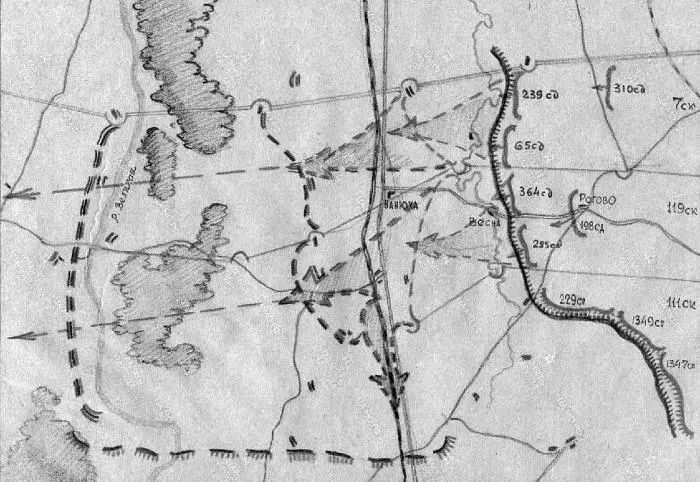

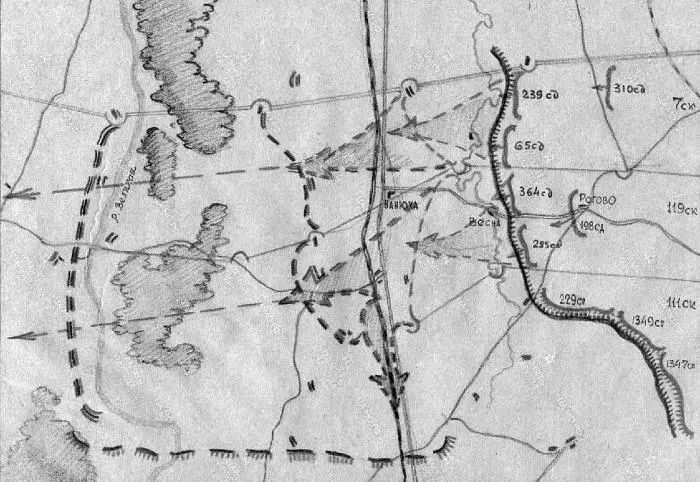

Схема решения 54-й армии на прорыв.

ЦАМО РФ. Ф.410, Оп.10122, Д.423.

В первом эшелоне наступали 7-й и 119-й стрелковые корпуса. 7-й корпус (65-я, 239-я и 310-я сд) получил задачу прорваться на участке Подсосонье – Проскурничено. 119-й корпус (198-я, 285-я и 364-я сд) имел задачу прорваться на участке Проскурничено – Говядово. 111-й корпус силами 44-й, 225-й и 288-й дивизий прочно оборонял занимаемую полосу. Артиллерия корпуса должна была воспрепятствовать фланкирующему огню со стороны Панево и Горбово (2, л. 58).

Построение боевых порядков советских войск было проведено в соответствии с обороной противника. Предполагалось постепенное наращивание сил из глубины. Стрелковые полки наступали: в первом эшелоне штурмовой батальон, во втором – стрелковый. Стрелковая дивизия имела два полка в первом эшелоне и один во втором. Стрелковый корпус наступал, имея две дивизии в первом и одну во втором эшелоне. Также на уровне армии: два стрелковых корпуса в первом эшелоне поддерживались одним корпусом второго эшелона (1, л. 102).

Учитывая всю сложность мощной и глубокоэшелонированной обороны противника, Военный Совет Армии решил применить новые формы атаки при помощи создания штурмовых батальонов.

Штурмовые батальоны были созданы во всех дивизиях первого эшелона, по два батальона в каждой стрелковой дивизии. Штурмовые батальоны были вооружены автоматами, девятью станковыми и девятью ручными пулеметами, четырьмя ружьями ПТР, противотанковыми и ручными гранатами. Инженерное обеспечение осуществлялось приданным взводом саперов, имевших при себе заряды взрывчатых веществ, миноискатели и ножницы для резки проволоки.

САУ СУ-85, танки Т-34 и автомобили выдвигаются к фронту.

Задачами штурмовых батальонов являлись – прорыв сильно укрепленной оборонительной полосы противника, ведение ими стремительного боя в тесном взаимодействии с остальной пехотой и другими родами войск. Штурмовые батальоны должны прикрывать стрелковые подразделения от контратак противника в момент, когда те ведут бой в траншеях и ДЗОТах. Также штурмовые батальоны должны были проникнуть в тыл врага для уничтожения его огневых точек в глубине с целью дезорганизации обороны в целом.

Штурмовые батальоны обучались на местности, соответствующей обороне противника, и во взаимодействии с артиллерией и танками. Особое внимание обращалось на их тщательную тренировку и выучку, поскольку именно штурмовым батальонам предстояло выполнить очень трудную и сложную задачу.

В основу тактики штурмовых батальонов было положено: стремительное действие вперед, использование инженерной техники, саперов для блокировки и уничтожения огневых точек, обеспечение стрелковых подразделений от контратак противника в период их действий в траншеях и ДЗОТах.

В боевых порядках штурмовые батальоны строились до 700 м по фронту. Все передвижения на занятия и с занятий использовались для тренировки втягивания в бег всего состава, начиная с 200 м, доводя дистанцию броска до 600 м и более. Занятия проводились ежедневно на глубину 6 км, от штурма первой траншеи до выхода на 4-ю и 5-ю траншеи с отражением контратак (4, лл. 82–84).

Наступление штатной стрелковой роты должно было проводиться следующим образом: стрелковая цепь, прижимаясь к разрывам нашего артминометного огня вместе со штурмовыми группами и группами разграждения, используя огонь орудий прямой наводки, преодолевает заграждения и врывается в первую траншею.

Выдвижение резервов к фронту.

Читать дальше

![Сергей Кузин - Битва за внимание [Как быть услышанным в эпоху инфошума] [litres]](/books/392120/sergej-kuzin-bitva-za-vnimanie-kak-byt-uslyshanny-thumb.webp)