С этого места хорошо видна вся Старая Ладога. Крепость, шлемовидные главы Успенского и Георгиевского соборов, белый, как сахарная голова, храм Иоанна Предтечи с пятью зелёными куполами и шпилем колокольни, Никольский монастырь на дальней, южной окраине посёлка.

А напротив курганной группы, на противоположном берегу Волхова, прикрытое густыми деревьями, таится Любшанское городище – место укреплённого поселения, ещё более древнего, чем Ладога. Его исследование было начато в 1997 году экспедицией Института истории материальной культуры под руководством Евгения Александровича Рябинина. Были вскрыты слои, содержащие остатки земляно-деревянного укреплённого поселения дославянской поры. Люди какого-то финно-угорского племени, близкого к эстонцам и вепсам, обитали здесь до конца VIII века. Затем поселение было разрушено и воссоздано в новом виде. Материалы более поздних культурных слоев содержат предметы, характерные для славян. Надо полагать, ильменские словене пришли сюда по Волхову с юга и овладели удобным местом, вытеснив своих предшественников.

Место-то было и вправду удобное: этот мыс глядел прямо в холодные дали озера Нево, берег которого пролегал километров на десять ближе, чем берег внешнего Ладожского озера. Но озерная гладь постепенно отступала; возможно, это стало одной из причин запустения Любшанского поселения. В IX веке оно погибло в ходе боевых действий и более не восстанавливалось. Кто с кем воевал? Судя по наконечникам стрел, характерным для славянского вооружения, свои воевали со своими. Не та ли это смута, о которой писал Нестор: «…И въста род на род, и быша в них усобице, и воевати почаша сами на ся»?

В это время уже росло и укреплялось поселение на противоположном берегу Волхова немного выше по течению, на мысочке, образованном впадающей в Волхов речкой Ладожкой. Это-то поселение и называется Ладога. Что от чего произошло – название поселения от названия реки или название реки от названия поселения – неизвестно.

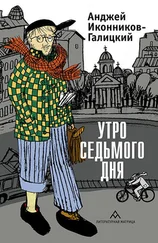

Мы идём туда, к устью Ладожки. Ближе всего к нам, на холме – белый, как сахарная голова, храм Иоанна Предтечи с пятью зелёными куполами и шпилем колокольни. Это единственная действующая церковь Старой Ладоги [4] Так было на момент нашей экскурсии с Торой. Сейчас в Старой Ладоге действуют ещё три церкви в Никольском и Успенском монастырях.

, сооружение XIII–XVII веков, и при этом не в меньшей степени творение её недавнего настоятеля, отца Евстафия.

Старая Ладога, Предтеченская церковь

Отец Евстафий – колоритная личность, большой оригинал и в настоящем смысле слова подвижник. Говорят, что когда-то он учился на философском факультете ЛГУ. Потом ушёл в монахи. В начале девяностых взял безнадёжный староладожский приход. Безнадёжный потому, что верующих в Старой Ладоге, кроме нескольких бабушек, не было: был музей и были жители «сто первого километра». И ещё потому, что храм, хоть и числился памятником под охраной государства, выглядел настоящей руиной. Помню ещё с семидесятых годов, как стоял он с покосившимися куполами, без крестов, опутанный, как паутиной, сетью поседевших от времени строительных лесов.

В середине девяностых я приезжал к отцу Евстафию со своими учениками, старшеклассниками, довольно большой группой. Евстафий поселил нас прямо в церкви, в трапезной, сорганизовав в одном её углу широкий настил из досок. Тогда церковь уже действовала – правда, только маленький придел. Но приход уже сложился, жизнь в храме и вокруг кипела строительством, шевелилась. Стены трапезной были недавно расписаны. Как раз над нашим лежбищем помещалась фреска «Тайная вечеря». За столом благочестиво склоняются Христос и апостолы, а Иуда – с западного, дальнего от алтаря края сидит, воровато отворотясь, прижимая к сердцу мешочек с деньгами. Ещё чуть западнее к стенке примыкает печка, и за печкой изображён бесёнок: чёрно-красными угольными глазёнками он гипнотизирует Иуду и подманивает к себе чёрной лапой.

Напротив этой поучительной фрески в углу стоял (может быть, до сих пор стоит) предмет не вполне церковный: старинное пианино. Три вечера, что мы провели в гостях у Предтеченской церкви, наша девушка играла на нём Шопена и Свиридова. И отец Евстафий в своей монашеской мантии, с длинными, ниже плеч, волосами и худым подвижническим лицом, приходил, садился, слушал, склонившись точно так же, как апостолы на фреске.

Но мы с Торой Евстафия не застали. В трапезной хозяйничали две женщины в платочках. Нам неохотно сообщили, что отца настоятеля отсюда перевели. Куда? Не знают. Видно, не поладил с начальством. Мы отдали поклон и пошли своей дорогой.

Читать дальше