Современники считали Трепова «фактическим диктатором» России, потому что этот человек постоянно находился подле вечно колеблющегося государя и, как выразились бы сегодня, «контролировал информационные потоки». «В конце концов он явился как бы безответственным главою правительства, а я ответственным, но мало влиятельным премьером», – жаловался Витте.

Однако, обладая столь широкими возможностями, Трепов не имел никакой программы. «Бравый генерал со страшными глазами», «вахмистр по воспитанию и погромщик по убеждению» (так его аттестовали современники), автор знаменитого приказа войскам «холостых залпов не давать, патронов не жалеть» заметался, когда осенью 1905 года события вышли из-под контроля – и бросился за спасением к тому же Витте, торопя его поскорее подготовить манифест о предоставлении свобод.

Примечательно, что Николай не разлюбил приятного человека и после этой метаморфозы. Трепов оставался близок к царю до конца своей жизни. Если бы не скоропостижная кончина в сентябре 1906 года, он, вероятно, и дальше пользовался бы аппаратным влиянием, исполняя роль «азиатского евнуха, неотлучно находящегося при его величестве», как выразился всё тот же злоязыкий Витте.

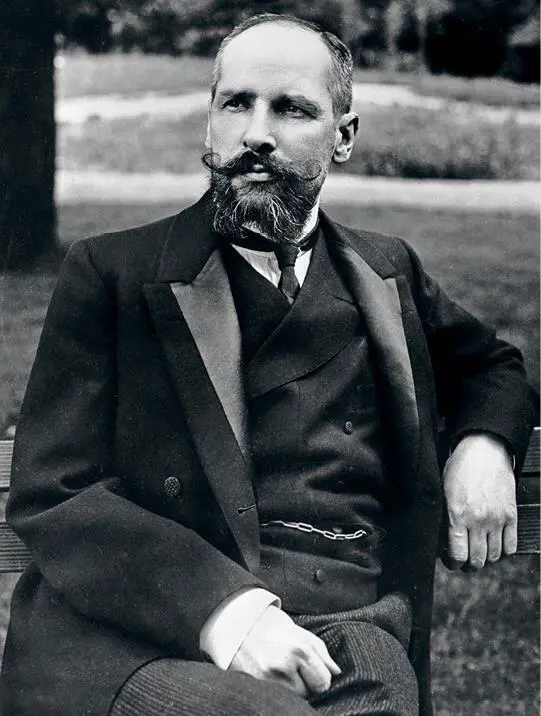

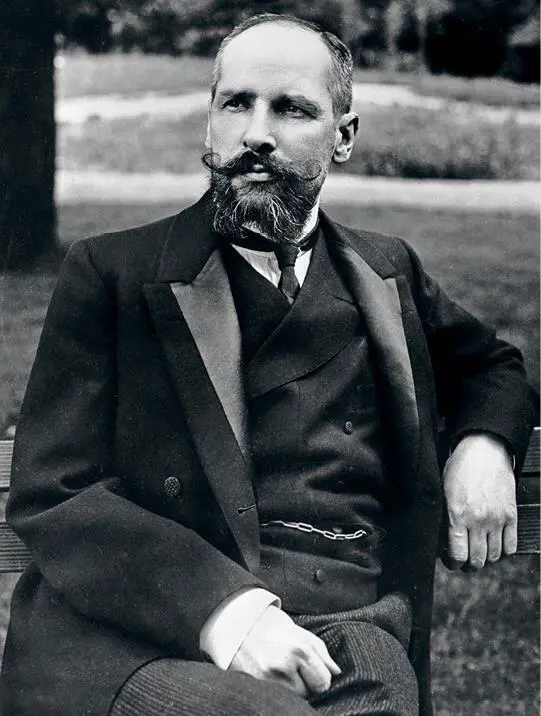

Перестав полагаться на решительность Трепова и устав от сложных отношений с Витте, в 1906 году Николай наконец нашел помощника по-настоящему выдающегося – Петра Аркадьевича Столыпина. Это был не только самый крупный деятель царствования, но и, пожалуй, самый убедительный представитель «государственнической» линии в отечественной истории. Возвращаясь к медицинской метафоре, это был доктор, который прописал тяжелобольному организму в принципе возможный путь излечения, только сделано это было слишком поздно, да и пациент – государь император – не оказал врачу нужной поддержки.

Остановимся на личности Столыпина подробнее. Она того стоит.

Его карьера напоминает вертикальный взлет другого яркого исторического деятеля, графа Лорис-Меликова, который четвертью века ранее пытался модернизировать монархию, и, если б не трагическая гибель Александра II, страна могла бы пойти совсем по другому пути.

Столыпин по своему происхождению тоже был далек от столичной элиты и основную часть жизни провел вдали от Петербурга – сначала на выборных дворянских, затем на административных должностях. Петр Аркадьевич был одним из полусотни российских губернаторов, по чину всего лишь действительным статским советником.

Как и в 1880 году, когда после взрыва в Зимнем дворце зажглась звезда Лорис-Меликова, в начале 1906 года наверху царила растерянность. Держава разваливалась, и царь не видел вокруг себя никого, кто мог бы спасти ситуацию. Нужен был человек твердый, не растерявшийся. В значительной степени случайным образом (по рекомендации того же вездесущего Трепова) ставка была сделана на саратовского губернатора, который сумел каким-то чудом избежать серьезных беспорядков во вверенном ему крае. Точно так же и по той же причине Александр II четверть века назад возвысил харьковского губернатора Лорис-Меликова.

П.А. Столыпин

Похожа была и тактика «умиротворения», к которой прибег новый глава правительства: разделить оппозицию на непримиримую и «примиримую»; первую часть, революционеров, быстро и решительно уничтожить или по крайней мере изолировать, вторую – Общество – вернуть в легальное русло. Октябрьский манифест давал такую возможность: у «либералов», которые прежде поддерживали радикалов, не видя иного способа избавиться от самодержавия, возникла надежда, что Россию удастся реформировать парламентскими методами, без насилия.

Идеологию Столыпина (а это был человек очень ясных и твердых убеждений) можно определить как «эволюционное самодержавие». В одной из своих знаменитых думских речей Петр Аркадьевич, превосходный оратор, так изложил свое кредо: «Историческая самодержавная власть и свободная воля Монарха являются драгоценнейшим достоянием русской государственности, так как единственно эта воля, создав существующие установления и охраняя их, призвана в минуты потрясений и опасности для государства к спасению России и обращению ее на путь порядка и исторической правды». И далее: «Русское государство росло и развивалось из своих собственных русских корней, и вместе с ними, конечно, видоизменялась и развивалась и верховная царская власть. Нельзя к нашим русским корням, к нашему русскому стволу прикреплять какой-то чужестранный цветок. Пусть расцветет наш родной русский цвет, пусть он расцветет и развернется под влиянием взаимодействия верховной власти и дарованного ею нового представительного строя».

Читать дальше