Как и многих тогда, меня завораживал момент, когда в проявителе на бумаге возникал образ, воссозданный мной с помощью небольшой и не слишком хитрой камеры. Эта магия теперь числится по ведомству антиквариата. Тем не менее, не самая вредная, хотя и странноватая привычка подсказала мне, как писать эту книгу, не повторяя то, что многие уже сделали или делают не хуже меня. Не то чтобы я искал повод опубликовать собственные фотографии средневековых памятников. Важнее другое: я хотел бы попробовать вместе с вами, читатель, посмотреть на средневековый мир с разных планов: через «рыбий глаз», через стандартный 50-миллиметровый «штатник», через «длиннофокусник» и, наконец, в режиме «макро». Именно смена фоторежимов, как мне кажется, даст нам с вами возможность рассмотреть наших далеких предков с должной степенью четкости. Иногда нам потребуется глубина резкости, для этого мы закроем диафрагму. Иногда, напротив, чтобы выделить индивидуальные, портретные черты, задний план придется размыть. Иной раз линия горизонта окажется важнее, чем травинки и листья на деревьях.

Читателю следует приготовиться к частой, иногда неожиданной смене фокусного расстояния. Это касается не только предметов, попавших в объектив – в конце концов, эта книга не по истории искусства. Речь о людях, понятиях, событиях, преступлениях и наказаниях, даже о тенденциях и закономерностях, которые я по складу характера, может быть, недолюбливаю, но как историк не имею права игнорировать. Средневековый Запад говорил на нескольких языках, поэтому мне показалось важным нередко останавливаться на средневековых словах, вдумываясь в их смысл, в его историческое развитие. Ведь если мы любим называть вещи своими именами, то тем самым мы формируем и самих себя, свою систему ценностей, правила поведения. Но мы также знаем, что наши собственные дети в те же слова вкладывают уже какое-то свое значение, а к любимым нами вещам относятся по-своему. И вот, задумавшись над подобными банальностями, вдруг понимаешь, что средневековая французская amour вовсе не обязательно «любовь», а amitié не совсем то же, что наша «дружба». Средневековье – оно другое. И его инаковость нужно понимать не как повод посмеяться, поплакать или вскинуть бровь, а как приглашение к диалогу. Как школу терпимости.

И последнее. Я написал эту книгу для всех, кому мир, в котором я живу последние двадцать пять лет, по каким-то причинам интересен. Но я думал, в первую очередь, о тех, кто учится в моей магистратуре, выбрав не самую легкую профессию. Мои «младомедиевисты» научили меня многому, даже если сами о том не подозревают. Я также благодарен моим товарищам по цеху – сотрудникам Лаборатории медиевистических исследований НИУ ВШЭ, коллегам с Факультета гуманитарных наук, с которыми я преподаю и без которых, конечно, никакой магистратуры по медиевистике бы не было. Наконец, мне хотелось бы сказать спасибо Веронике, Ане и Оксане, взявшим на себя труд прочесть эту книгу до того, как она – благодаря им – приняла божеский вид.

Олег Воскобойников, октябрь 2019 года

Кому в Средние века жить хорошо?

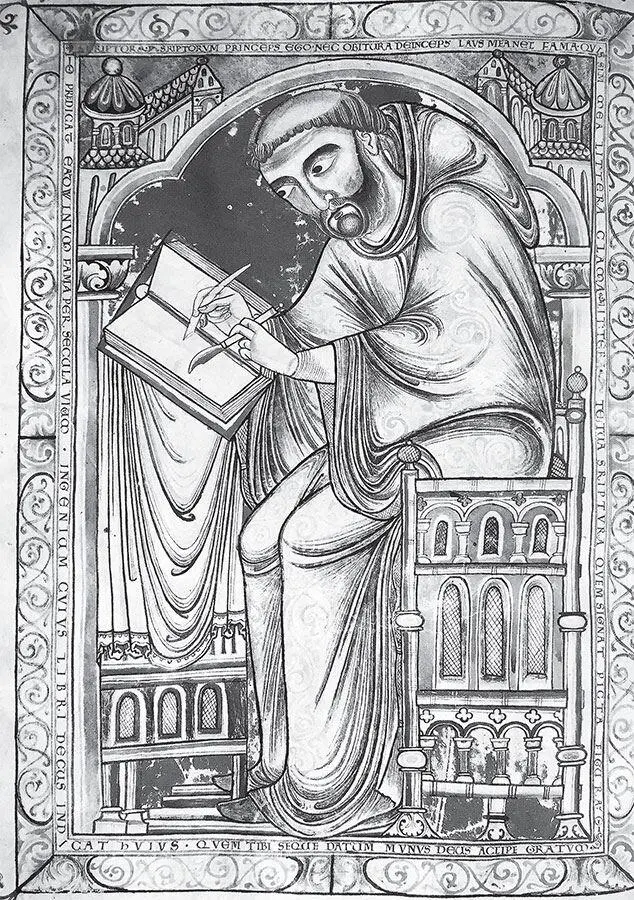

Эта книга – о людях Средневековья.

Мы будем говорить о нескольких десятках поколений европейцев, живших приблизительно с V по XV век. Почему именно европейцы? Потому что наш с вами интерес к Средневековью объясняется тем простым фактом, что все мы, на Востоке и на Западе Европы, – наследники этой великой христианской цивилизации. Нам привычно со школьной скамьи отдельно изучать нашу Древнюю Русь и их, чье-то, но не наше – Средневековье. Такое разделение, может, и оправданно, если мы заботимся об образовании ребенка. Но для мыслящего взрослого человека подобное разделение на наше и чужое так же бессмысленно, как разделение на европейцев и русских, Европу и Россию. При всех перипетиях современной геополитики, физической географии никто не отменял, и Европа заканчивается на Урале и Кавказе.

В силу моей профессиональной компетенции я буду рассказывать в основном о Западной Европе. Однако, будучи русским ученым и преподавая главным образом в Москве и главным образом на русском, я намерен предложить такой взгляд на западного человека, который поможет разобраться в самих себе, в нас, дорогой читатель. Я историк, поэтому мое повествование – помимо моей воли – подчиняется некоторым непреложным законам исторического знания. Я нечасто привожу пространные цитаты из надежных источников информации, созданных в интересующее меня время, не цитирую ни классиков, ни друзей по цеху (среди которых тоже есть классики). Но это не значит, что содержащиеся здесь сведения не проверены – их надежность полностью на моей совести. Далее: подчиняясь основным правилам исторического исследования, я все же не намерен предлагать очередную Историю Средних веков. Нет здесь и очерка средневековой Европы. И то и другое – хронологически выстроенные истории и описания Европы – по странам, династиям, политическим и социальным институтам – можно найти во многих книгах. Одни рассчитаны на помощь студентам, другие обращаются к более широкому читателю. Есть обзорные монографии русских медиевистов, есть переводные. Есть такие, которым можно доверять, есть слишком броские, излишне хлесткие, плохо переведенные с английского или французского, есть, наконец, попросту скороспелые и голословные. Любопытный читатель найдет в конце книги список того, чему я лично доверяю. Но главное: у русского читателя есть собственный, не заимствованный с Запада, а укорененный в собственной культурной традиции интерес к прошлому своего западного соседа. По счастью, он не менее силен, чем интерес к национальному прошлому, и он-то и спасает нацию от притязаний на исключительность. Любой из нас, а вовсе не только медиевист, чувствует давнее, но крепкое родство со строителями готических соборов и с героями «Песни о Нибелунгах». Радость, которую испытываешь от ощущения этого родства, объединяющего меня с читателем, и побудила меня взяться за перо.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу