Как уже говорилось, последняя — наиболее эффективная — рецептура сибирской язвы была испытана в 1987 году. По состоянию на 1987 год общая мощность производственных линий по сибирской язве составляла: на заводе в Пензе — 500 т в год, на заводе в Кургане — 1000 т в год, на заводе в Степногорске можно было выпускать до 2 т сибиреязвенной рецептуры в день. Необходимый посевной материал был запасен в охлаждаемых хранилищах. Реакторы для выращивания больших количеств спор посредством ферментации находились в боевой готовности [10]. Техническая документация тоже покоилась в соответствующих хранилищах.

Штамм сибирской язвы, который был поставлен в 1989 году на поток на заводе в Степногорске, имел фантастическую боевую эффективность — в 3 раза более высокую, чем стандартный боевой штамм 836. Каждый реактор мог выращивать от 20 до 60 т биомассы. На выходе с завода получалась янтарно-серая тончайшая пудра, которая разлетается в виде невидимых частиц, способных дрейфовать по воздуху в поисках «вероятного противника» многие километры без выпадения на землю [10, 160]. Этот штамм обеспечивал преодоление последствий сплошных прививок войск и населения известными вакцинами от сибирской язвы, а также преодоление иммунной системы людей [8]. Последовавшая после распада СССР утрата завода в Степногорске мало что изменила. В Пензе и Кургане цеха по выпуску сухих форм сибирской язвы оставались в XX веке в мобилизационной готовности.

Известно, что, в отличие от чумы, легочной формы сибирской язвы и сапа, смертность людей от туляремии не доходила до 100 %. И штамм туляремии с этим недостатком прошел боевое крещение в 1942 году на полях сражений Отечественной войны. Впоследствии этот «недостаток» был исправлен и штаммы всех облюбованных нашими военными возбудителей уже обеспечивали полную смертность. А чтобы «вероятный противник» не уповал на будущее лечение, этим штаммам генетически была привита стойкость к антибиотикам. Оружие на основе такой безотказной туляремии было испытано на острове Возрождения в 1982–1983 годах. На заводе в Омутнинске был налажен выпуск боевых рецептур [10]. Запасы хранились здесь же, на территории Кировской области, скорее всего в Стрижах.

Как уже говорилось, по сравнению с бактериями патогены вирусной природы много труднее поддаются использованию в виде оружия.

Производство биологического оружия на основе вируса натуральной оспы было организовано в Загорске-6. В подземной части в мобилизационной готовности находились мощные производственные линии по выпуску боеприпасов. Стандартный советский запас «оружейной натуральной оспы» в Загорске-6 составлял 20 т. Производственная линия в корпусе 15, построенном в институте в Кольцово в 1990 году, была способна производить от 80 до 100 т вируса оспы в год [10]. Знающие люди уверяют, что были даже проведены работы по преодолению защиты против оспы, в отношении которой ВОЗ сообщила миру об ее ликвидации на всем земном шаре.

В Степногорске зимой 1989–1990 годов была изучена боевая эффективность нового оружия на основе вируса геморрагической лихорадки Марбурга, созданного в институте в Кольцово. В начале 1990-х годов в Загорске было закончено создание вирусного оружия — на основе оспы обезьян, а также вирусов геморрагической лихорадки Ласса и лихорадки Эбола [10]. Эти виды оружия были особенно привлекательны для наших военных. Среди способов распространения лихорадки Ласса значатся не только воздушно-капельный и контактный (от человека к человеку), но и пищевой. Способы использования оружия на основе лихорадки Ласса и Эбола — распыление рецептуры в воздухе [76].

2.4.3. Индустрия биологической войны

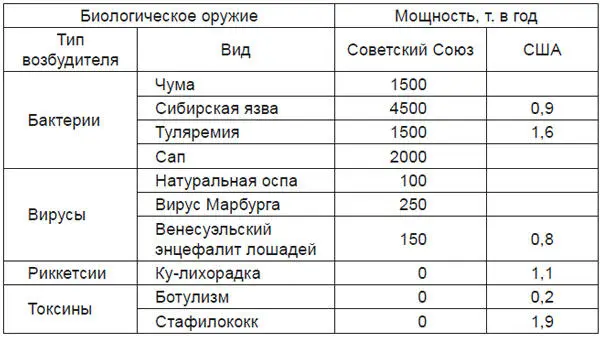

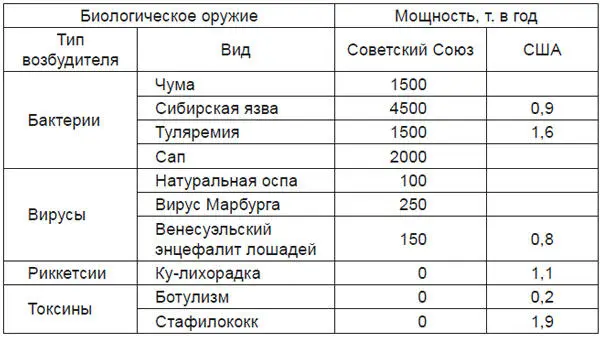

Все эти опасные возбудители не только были поставлены на вооружение армии. Был организован их массовый промышленный выпуск. О боевых возможностях советской промышленности дает представление нижеследующая таблица, подготовленная на основе данных книги [14]. В ее основе лежит, естественно, информация советского происхождения [10].

Таб. 1. Возможности промышленности СССР и США по изготовлению средств биологической войны (сухих форм патогенов)

К этой таблице есть, однако, и комментарии.

Выше уже упоминалось, что за достижения в создании биологического оружия на основе Ку-лихорадки генерал Н. Н. Ураков получил награду [10]. А вот промышленный выпуск оказался той команде не по зубам.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу