Истребительный батальон в начале октября 1941 года был распущен, и студенты, в том числе и Михаил Кульчицкий, снова приступили к занятиям.

Кульчицкий был на последнем, четвертом курсе, но слушать лекции о литературе, когда враг был на подступах к Москве, ему казалось невозможным.

Сначала он едет во фронтовую газету, но это кажется ему недостаточным. Он поступает в пехотно-минометное училище в Хлебникове, чтобы приобрести военную специальность и участвовать в боях самому.

Стихов он в это время почти не писал. Начал писать прозу. Пока это были дневники, заготовки, как когда-то были заготовки стихотворных строчек. Он собирался писать книгу. Она должна была называться «Тайный фронт, или Человек внутри себя».

Однажды он сказал мне:

— Давай писать вместе. Книга будет в форме дневника. Параллельно на одной странице будет дневник ЕГО и дневник ЕЕ. Фронт и тыл.

Фоном должны были быть события на фронтах, и мы делали выписки из сводок Совинформбюро.

В середине декабря 1942 года Михаил Кульчицкий окончил училище в звании младшего лейтенанта и ждал назначения. Дали небольшой отпуск. Новый, 1943 год мы должны были встречать у Лили Юрьевны Брик, но 26 декабря утром Миша появился в Литинституте.

— Сегодня нас отправляют на фронт.

Этим днем помечены строки Кульчицкого:

…На бойцах и пуговицы вроде

чешуи тяжелых орденов.

Не до ордена.

Была бы Родина

с ежедневными Бородино.

Так он и стоит, перед глазами — огромный, в погонами, похожий на богатыря, и кажется, все пули должны миновать его.

Давид Самойлов

«Перебирая наши даты…»

Перебирая наши даты,

Я обращаюсь к тем ребятам,

Что в сорок первом шли в солдаты

И в гуманисты в сорок пятом.

А гуманизм не только термин,

К тому же, говорят, — абстрактный.

Я обращаюсь вновь к потерям,

Они трудны и безвозвратны.

Я вспоминаю Павла, Мишу,

Илью, Бориса, Николая.

Я сам теперь от них завишу,

Того порою не желая.

Они шумели буйным лесом,

В них были вера и доверье.

А их повыбило железом,

И леса нет — одни деревья.

И вроде день у нас погожий,

И вроде ветер тянет к лету…

Аукаемся мы с Сережей,

Но леса нет и эха нету.

А я все слышу, слышу, слышу,

Их голоса припоминая.

Я говорю про Павла, Мишу,

Илью, Бориса, Николая.

Михаил Львов

Николай Майоров

1947 году в вестибюле МГУ я увидел рослого, с открытым лицом, с развевающимися волосами студента и вздрогнул: он был очень похож на Колю Майорова. Сходство это длилось только мгновенье. Пронзила мысль: невозвратные есть потери. Невозможно возвратить человека из земли. И только образ его остается, вечно живой, в нашей душе. Я не видел Колю Майорова мертвым. Только знаю рассудком, что он погиб, а сердцем представить не могу его неживым.

Он таким и остался в моей памяти — высокий, сильный, добрый, со зрением, я бы сказал, цветным. Как цветное кино. Он густо воспринимал жизнь, мир в его стихах вставал объемным, весомым, зримым, цветным. Остались от него недописанные поэмы, стихи, строки, осколки таланта. Но и сейчас неподдельной юностью и свежестью восприятия мира веет от этих стихов. До сих пор я люблю повторять его живые строки:

Что услышишь в ночь такую?

То ли влага бьет в суку,

То ль тетерева токуют

В ночь такую на току.

И многие, многие строки, живые, молодые, с языческим восприятием жизни, остались от Коли Майорова.

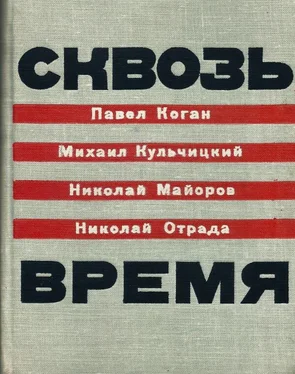

Говорят, что в 1914 году в первые недели войны во Франции погибло 300 поэтов. Триста поэтов! Это не укладывается в сознании! А сколько поэтов унесла вторая мировая! Блистательно начинали свой поэтический путь Коля Майоров, Миша Кульчицкий, Павел Коган, Коля Отрада, Арон Копштейн. Все, что осталось от них, дорого до боли. В них черты нашей юности, облик наших друзей, погибших на войне, но живущих в наших сердцах.

От Коли Майорова осталось много стихов. Мы должны напечатать все его лучшее. Это будет нашей признательностью, признательностью живых тем, кто своей жизнью отстоял жизнь для всех.

Я полюбил весомые слова,

просторный август, бабочку на раме

и сон в саду, где падает трава

к моим ногам неровными рядами.

Лежать в траве желтеющей у вишен,

у низких яблонь, где-то у воды,

смотреть в листву прозрачную

и слышать,

как рядом глухо падают плоды.

Не потому ль, что тени не хватало,

казалось мне, вселенная мала?

Движения замедленны и вялы,

во рту иссохло. Губы как зола.

Куда девать сгорающее тело?

Ближайший омут светел и глубок,

пока трава на солнце не сгорела,

войти в него всем телом до предела

и ощутить подошвами песок!

И в первый раз почувствовать так близко

прохладное спасительное дно.

Вот так, храня стремление одно,

вползают в землю щупальцами корни,

питая щедро алчные плоды

(а жизнь идет!), — все глубже и упорней

стремление пробиться до воды,

до тех границ соседнего оврага,

где в изобилье, с запахами вин,

как древний сок, живительная влага

ключами бьет из почвенных глубин.

Полдневный зной под яблонями тает

на сизых листьях теплой лебеды.

И слышу я, как мир произрастает

из первозданной матери — воды.

Читать дальше