Когда мы противопоставляем поэтов «Беседы» арзамасцам, мы имеем дело с классификацией, основанной на общности литературной позиции и организационной принадлежности. Выделяя же поэтов Дружеского литературного общества, мы базируемся только на признаке участия в общей организации, дополняя его другим фактором — дружескими связями. В группе «тобольских» поэтов — Сумарокова, Смирнова, Бахтина — объединяющим будет принадлежность к одному, в достаточной мере расплывчатому провинциальному культурному «гнезду». Порой объединяющим фактором будет выступать журнал («Иртыш, превращающийся в Иппокрену», «Муза» и др.). Когда мы рассматриваем поэтов, группировавшихся в 1810-е годы вокруг Мерзлякова (Буринский, Грамматин, Ф. Иванов), то общность их будет определяться только дружескими связями, единством социальных симпатий и судеб. Все это будут профессионалы-интеллигенты, бедняки, часто разночинцы, втянутые в культурный ареал московского университета. Объединение же поэтов «преддекабристской группы» будет покоиться лишь на определении общности места в историко-литературном процессе. Наконец, многие поэты будут включены в несколько классификационных клеток (Милонов, Воейков), а рядом будут заметны фигуры, стоящие вне каких-либо объединений: Анастасевич, Варакин. Закономерности их развития целиком определены их принадлежностью к недворянской культуре переходного времени и индивидуальными особенностями их судьбы.

На массовой литературе особенно ярко видно, что история искусства — это история людей, его создающих. И в связи с этим необходимо отметить еще одну сторону вопроса. Кюхельбекер писал:

Горька судьба поэтов всех племен;

Тяжеле всех судьба казнит Россию.

(«Участь русских поэтов»)

На массовой литературе это видно особенно ярко: ссылки, политические преследования, объявление сумасшедшим, разжалования в солдаты, преждевременная смерть от чахотки, запоя, нищеты — таковы «биографические обстоятельства» десятков русских поэтов, публикуемых в настоящем сборнике. Еще более частая форма удушения таланта — лишение его минимальных условий для развития. Многие второстепенные и третьестепенные поэты — это поэты, которым не дали сказать в полный голос свое поэтическое слово. И в изучении забытых биографий судьбы русской культуры раскрываются порой в не менее захватывающей и драматической форме, чем в высших творческих достижениях гениев.

Ю. Лотман

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ СЛОВЕСНЫХ НАУК

Общество друзей словесных наук, объединение молодых петербургских литераторов, возникло около 1784 года под организационным и идейным влиянием московского масонского кружка Н. И. Новикова, И. Г. Шварца и А. М. Кутузова, испытав сложное воздействие моралистических учений, пропаганды просвещения, политического либерализма и утопических надежд на всеобщее преображение человечества. Вступление в Общество молодых литераторов-разночинцев и младших офицеров флота окрасило его заседания в своеобразные тона.

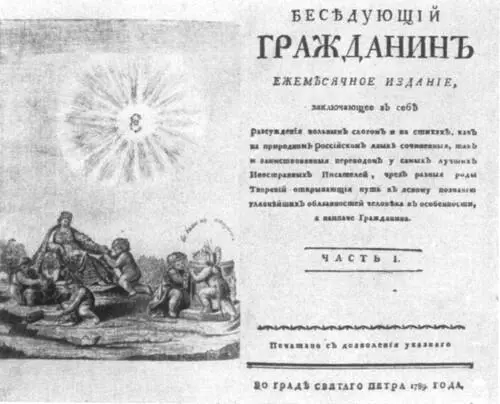

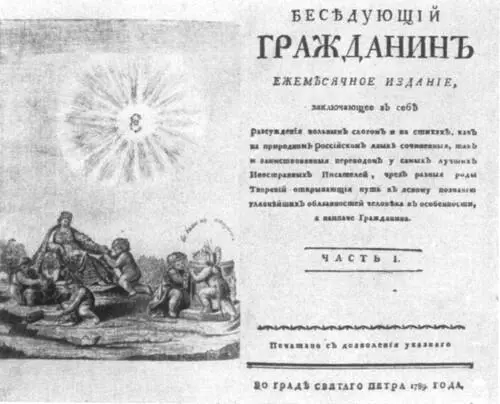

В обстановке общественного подъема 1788–1789 годов члены Общества были, видимо, настроены решительно, что, может быть, не случайно, совпало с вступлением в него А. Н. Радищева. Наиболее активными членами были М. И. Антоновский, С. С. Бобров, С. А. Тучков, К. А. Лубьянович, С. С. Пестов, А. М. Вындомский. Тесно связанное с деятельностью Радищева, Общество оказалось вплетенным и в биографию Пушкина: С. А. Тучков был «братом» Пушкина по кишиневской ложе «Овидий» и, вероятно, одним из источников сведений поэта об авторе «Путешествия», А. М. Вындомский — отцом П. А. Осиповой-Вульф. Бумаги его, ныне утраченные, хранились в Тригорском и могли быть в поле зрения Пушкина. Первое точное упоминание Общества встречается в переписке его организатора М. И. Антоновского и Г. Р. Державина (1786). В 1789 году Общество издавало журнал «Беседующий гражданин», в последней (декабрьской, вышедшей, видимо, весной 1790 года) книжке которого опубликована статья Радищева «Беседа о том, что есть сын Отечества». Видимо, в связи с арестом Радищева Общество прекратило существование, хотя известия о репрессиях против его членов документально не подтверждаются.

После распада Общества большинство членов поспешило покинуть Петербург. Общелитературную известность приобрели два его члена: С. С. Бобров и С. А. Тучков.

Титульный лист журнала «Беседующий гражданин».

Читать дальше