Она была страшно несчастная, многие ее боялись. Я тоже немножко. Ведь она была чуть-чуть чернокнижница.

Она могла позвонить мне в четыре утра, очень возбужденная: «Вы знаете, я нашла у себя ваш платок!» – «А почему вы думаете, что это мой? У меня давно не было платков с меткой». – «Нет, нет, это ваш, на нем метка – «А. Т.». Я его вам сейчас привезу!» – «Но… Марина Ивановна, сейчас четыре часа ночи!» – «Ну и что? Я сейчас приеду». И приехала, и привезла мне платок. На нем действительно была метка «А. Т.».

Последнее стихотворение Цветаевой было написано в ответ на мое «Стол накрыт на шестерых…». Стихотворение Марины появилось уже после ее смерти, кажется, в 1941 году, в «Неве» [84]. Для меня это был как голос из гроба.

Ее прозу трудно читать – столько инверсий, нервных перепадов. Я предпочитаю Ахматову.

* * *

У Ахматовой такое совершенство формы! Однажды она показала мне кусок своей прозы [85]. Мне не понравилось, и я ей об этом сказал. И ушел. Дома рассказал об этом жене, а она говорит: «Купи цветы и немедленно поезжай к Анне Андреевне, извинись». Но я не поехал. А через неделю раздается звонок. «Здравствуйте. Это говорит Ахматова. Вы знаете, я подумала: нас так мало осталось – мы должны друг друга любить и хвалить».

Она была такая красивая в молодости! Потом очень располнела, но такой умницей осталась, такой прелестной.

Мы как-то пришли с женой к Анне Андреевне, и она послала Борю Ардова [86](она тогда жила у Ардовых) купить чего-нибудь к чаю. Он купил давленые такие подушечки, котлеты слипшиеся. Она сказала: «Боря, их хотя бы при тебе давили?»

Я приходил к ней в Боткинскую больницу, она лежала там после инфаркта. Однажды она сказала: «Поедем со мной в Париж!» Я говорю: «Поедем. А кто нас приглашает?» Она отвечает: «Пригласили, собственно, меня и спросили, с кем я хочу ехать. Я ответила, что с Тарковским». – «Ну так поедем, Анна Андреевна». Потом она говорит: «Знаешь, кто меня приглашает? Догадайтесь!» – «Даже и гадать не стану». А она тогда говорит: «Триолешка и Арагошка [87]. Какие у них, собственно, основания приглашать? Я же не приглашаю в Москву римского папу…»

Ахматова любила у меня сонет, ей посвященный. А потом я написал «Когда б на роду мне написано было // Лежать в колыбели богов…», и ей так понравилось, что она позвонила мне и сказала: «Арсений Александрович, если вы теперь попадете под трамвай, то мне ни-и-сколько, нисколько не будет вас жалко». Такой вот изысканный комплимент.

* * *

Я не люблю Блока [88]. Знаете, разлюбил… Почувствовал ужас перед «И перья страуса склоненные // В моем качаются мозгу…» [89]. В мозгу качаются перья – ну что это такое? А потом «Так вонзай же, мой ангел вчерашний, / В сердце острый французский каблук…» или «Я послал тебе розу в бокале // Золотого, как солнце. Аи…» – нет, это не мое совсем.

* * *

А Пастернак [90]однажды выгнал из дома Вертинского [91]. Он принял сначала его за кого-то другого и пригласил к себе, тот приехал на дачу и стал петь. А Пастернак сказал: «Уходите из моего дома» – и прогнал его. Конечно, ему не понравилось, как могло ему понравиться?

Я люблю позднего Пастернака. А из «Доктора Живаго» [92]– «Август», «Магдалину» [93]. В «Рождественской звезде» слишком много христианской бутафории.

* * *

Понтий Пилат [94]велел распять Христа не от жестокости, а от робости. В этом Булгаков [95]прав. От робости. Он был робкий очень – Пилат…

* * *

Поэзия идет волнами. Есть какие-то ритмы времени – бывает время для поэзии и время для прозы. Начало XIX века и начало XX – время поэзии. То спад, то подъем, то подъем, то спад… Чем это определяется – кто знает… Если верить в переселение душ, то в меня переселился кто-нибудь из небольших поэтов – Дельвиг [96], быть может… Я бы предпочел, чтобы это был Данте, но он не переселился. Или Моцарт [97]хотя бы. Я до десяти лет учился музыке, а потом это прекратились в связи с революцией. А я очень люблю музыку. С поэзией связаны все искусства, какие существуют на свете… И живопись, и музыка. Но музыка – самое высокое искусство, потому что ничего, кроме самое себя, не выражает.

Я как-то очень постарел в последние годы. Мне кажется, что я живу на свете тысячу лет, я сам себе страшно надоел… Мне трудно с собой… с собой жить.

Но я верю в бессмертие души.

<1982>

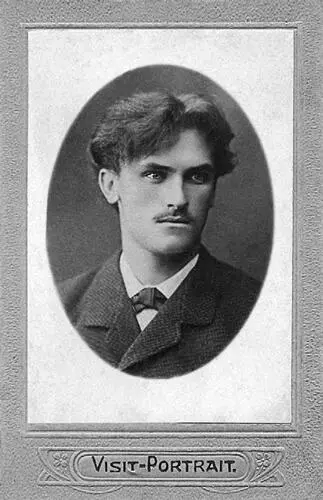

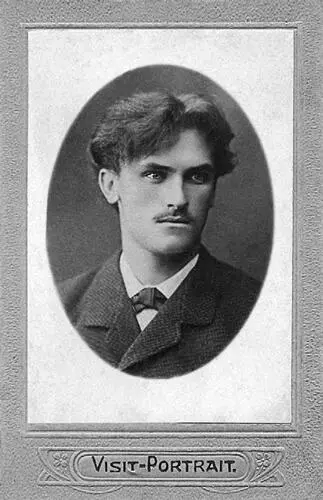

Александр Карлович Тарковский, отец поэта, Елисаветград, 1880-е

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу