(1) Из воспоминаний Матюшина: «Малевичу долго не давали материала для декораций…Малевич написал великолепные декорации, изображавшие сложные машины и мой портрет. Он же придумал интересный трюк: чтобы сделать громадными в первом акте двух будетлянских силачей, он поставил им на плечи на высоте рта головы же в виде шлема из картона – получилось впечатление двух гигантских человеческих фигур» (Матюшин М. Русский кубофутуризм. Отрывок из неизданной книги. С. 133).

(2) «<���…> Студенты, исполнявшие роли, и хор просили объяснить им содержание оперы. <���…> Я объяснил, что опера имеет глубокое внутреннее содержание, издеваясь над старым романтизмом и многопустословием, что Нерон и Калигула – фигуры вечного эстета, не видящего „живое“, а ищущего везде „красивое“ (искусство для искусства), что путешественник по всем векам – это смелый искатель – поэт, художник-прозорливец, что сражающийся сам с собой неприятель – это конец будущим войнам и что вся „Победа над Солнцем“ есть победа над старым привычным понятием о солнце как „красоте“.

Объяснение со студентами мне удалось вполне. Они мне аплодировали и сделались нашими лучшими помощниками» (Матюшин М. Русский кубофутуризм. Отрывок из неизданной книги. С. 130–133).

(3) См. гл. «О П. Филонове» «Нашего выхода».

(4) После этой фразы в черновике следует новая страница, на верхнем поле которой рукой Кручёных набросано: отзывы пресса 1913-14 гг .

В связи с упомянутой статьей И. Дукора «Трагедия „Владимир Маяковский“» Кручёных опубликовал возмущённое «Письмо в редакцию» в том же журнале (1939. № 7. С. 178).

(5) Письма Бурлюка к Кручёных находятся в РГАЛИ (ф. 1334).

(6) В своих статьях об искусстве Малевич неоднократно относил начало супрематизма к 1913 г., несмотря на то, что супрематические композиции были впервые показаны им в 1915 г. на выставке «0-10». По сложившейся в искусствознании традиции именно 1915 г. считается датой происхождения супрематизма. Тем не менее, в эскизах к опере Малевич, по его собственным словам, «бессознательно» предугадал будущее развитие – об этом он сообщал в одном из писем к Матюшину (май 1915):

«Посылаю Вам <���…> рисунок завесы 1-го действия. Завеса изображает чёрный квадрат – зародыш всех возможностей, принимает при этом своем развитии страшную силу. Он является родоначальником куба и шара, его распадения несут удивительную культуру в живописи. В опере он означал начало победы.

Всё многое, поставленное мною в <19>13 г. в Вашей опере „Поб<���еда> над С<���олнцем>“, принесло мне массу нового, но только никто не заметил» (см.: Наше наследие . 1989. № 2. С 135).

(7) Поскольку этот вопрос до сих пор является спорным, критическая точка зрения Кручёных в данном случае представляется очень важной (не только и не столько в силу того, что он был «очевидцем» событий и тесно сотрудничал с Малевичем в этот период); здесь приоткрываются его собственные – как теоретика «заумной поэзии» – идеи по поводу абстракции в живописи.

(8) Далее в рукописи зачёркнуто: надо взять в муз. М<���аяковско>го 4 фото «Победы», (1 – Лисицк<���ого>.) Факты, факты – к<���а>ими они были, без полировки. Письмо Бурлюка о Малевиче (из Голланд<���ии>), он в зените славы на <���нрзб> выставке в Брюсселе. Это через 45 лет после написания им своих супрематических картин.

(9) По воспоминаниям Гордона МакВея, посещавшего Кручёных в феврале 1965 г.: «Almost immediately he asked me to pronounce the words „dyr byl shchyl“. He claimed that the French cannot pronounce „shch“, and asserted: „I write in an international language“» (McVay G. Alexei Kruchenykh: The Bogeyman of Russian Literature. P. 571).

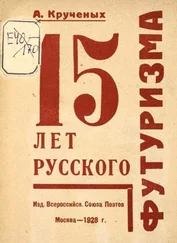

В сборнике «15 лет русского футуризма» (М., 1928. С. 59) Кручёных писал о том, что строка «Дыр бул щыл» стала гораздо более известной, чем её автор. Он неоднократно подчёркивал «мифотворческое» значение этого выражения. В дневнике О. Ф. Сетницкой от 28 марта 1953 г. есть запись: «А. Е. сказал: – „дыр бул щыл“ – выражение русского национального языка. Этому выражению уже сорок лет, оно всё пережило. „О, закрой свои бледные ноги“ В. Брюсова существовало лет десять» (Сетницкая О. Указ. соч. С. 164).

(10) Кручёных поместил огромный чёрный «Ъ» на обложку своего альбома «Вселенская война» (1916).

(11) Известная строка Некрасова цитируется в том же контексте в уже упомянутом сборнике «Бука русской литературы», в статье Толстой «Слюни чёрного гения» (с. 30), а также в книге: Чуковский К. Некрасов. Статьи и материалы. Л. , 1926. С. 183.

Похожие рассуждения Кручёных о фонетике приводится в воспоминаниях МакВея: «Talking of zaum, Kruchenykh explained that the sounds „y“ and „shch“ are not found in other languages. Hence Camilla Gray wrongly transliterates „Gly-gly“ as „Gi-gli“» (McVay G. Alexei Kruchenykh: The Bogeyman of Russian Literature. P. 576).

Читать дальше