1 ...6 7 8 10 11 12 ...261 Создания человеческого гения не подвластны ни природным стихиям - коварной мощи «болотной медузы», ни практическому расчету, ни времени: «вздыбленной клавиатуре» Казанского собора «удары звезд и лет копыт равны». Они уже отделились от замысла своих строителей и зодчих, живут в веках самостоятельной жизнью. Это - явления всемирной культуры, и в них - залог будущего единения народов.

Примечательно, что на параллельных путях, в то же время и по сути о том же задумывался О. Мандельштам. Только ощущение культуры было у него более конкретным, более вещественным и потому - более оптимистичным. В стихотворении «Адмиралтейство» он с пафосом писал:

Ладья воздушная и мачта-недотрога,

Служа линейкою преемникам Петра,

Он учит: красота - не прихоть полубога,

А хищный глазомер простого столяра.

20

Нам четырех стихий приязненно господство,

Но создал пятую свободный человек.

Не отрицает ли пространства превосходство

Сей целомудренно построенный ковчег?

Сердито лепятся капризные медузы,

Как плуги брошены, ржавеют якоря;

И вот разорваны трех измерений узы,

И открываются всемирные моря.

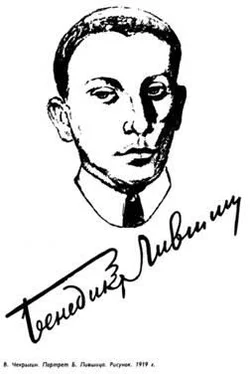

Бенедикт Лившиц острее ощущает противоречия и конфликты. Мир расколот. Влияние культуры ограничено.

Петербург - трагический город, раздираемый противоречиями. В нем по-прежнему «смертные вопли медузы Взывают из мутной дали». По-прежнему «бодрствует, суров и грузен, Правительствующий Сенат». А рвавшийся на простор город-корабль отторгнут от Балтики: «Окно в Европу! Проработав Свой скудный век, ты заперто». Столица погружена в сиротство, вдовство, одиночество. Больше всего оно видно на Дворцовой площади:

Копыта в воздухе, и свод

Пунцовокаменной гортани,

И роковой огневорот

Закатом опоенных зданий:

Должны из царства багреца

Извергнутые чужестранцы

Бежать от пламени дворца,

Как черные протуберанцы.

Не цвет медузиной груди,

Но сердце, хлещущее кровью,

Лежит на круглой площади:

Да не осудят участь вдовью.

«Дворцовая площадь»

Надо держать на примете, что написано стихотворение в разгар мировой войны. На весь ансамбль Дворцовой площади словно лег отблеск пожара. В те времена Зимний дворец и соседние здания были выкрашены в красно-коричневый цвет. «Пунцовокаменная гортань» - это арка Главного штаба, «черные протуберанцы» - фигуры на фронтоне Зимнего.

В этом пламени, в этой огненной карусели растворялось, теряло значение противостояние: медуза - гранит, стихия - расчет: «Не цвет медузиной груди, Но сердце, хлещущее кровью». Остались напряженный взмах копыт, страдание, «участь вдовья». Тревога и ожидание, характерные для самосознания той поры. И исподволь возникает предчувствие «новобытия» России. Заканчивает Бенедикт Лившиц книгу стихотворением «Пророчество»:

Когда тебя петлей смертельной

Рубеж последний захлестнет

И речью нечленораздельной

Своих первоначальных вод

Ты воззовешь, в бреду жестоком

Лишь мудрость детства восприяв,

Что невозможно быть востоком,

Навеки запад потеряв, -

Тебе ответят рев звериный,

Шуршанье трав и камней рык,

И обретут уста единый

России подлинный язык.

Характерно, что он думает не просто о мире, но о том, что придется, вернувшись к первоначалу, принять очищение. И привлекает его теперь не дикий всадник - полутораглазый стрелец, но «мудрость детства». Равновесие западного и восточного начала, осуществленное на естественной природной основе. Обновление и омоложение жизни и культуры.

Сама философская проблематика «Болотной медузы» чужда футуризму. Она отчасти возвращала Бенедикта Лившица к символистам и еще больше - к спорам западников и славянофилов, к Достоевскому, словно предвосхищая «скифство» Блока.

Еще разительнее изменилась поэтика Бенедикта Лившица. Оглядываясь на недавнее прошлое, он недоумевал: стоило ли гоняться «за призраком абстрактной формы, чтобы уже через два с половиной года, признав ошибочность своих творческих позиций, повернуть в диаметрально противоположную сторону - к утверждению единства формы и содержания как высочайшей реальности, раскрывающейся нам в искусстве?»

Находил он единственное оправдание своим заблуждениям - «научился по-новому ценить уплотненное смыслом слово».

Поэтику Бенедикта Лившица этого периода подробно описал М. Л. Гаспаров, исследовав четыре уровня текста - реальный, перифрастический, ассоциативный и связочный. 1Эта многослойность и в самом деле уплотняет слово, придает ему многозначность и выразительность.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу