Очнулся я на минуту в маленькой комнате, где пили кофе; моя голова доверчиво лежала на плече Алексея Толстого, который, слегка окостенев, собирался умываться из бутылки с бенедиктином. Занавес.

Потом, в шикарном ресторане Донон, мы сидели в баре и с Вячеславом Ивановым глубоко погрузились в теологический спор. Конец этому нелегкому дню пришел в моей «Риге», где утром Гумилев и я пили черный кофе и сельтерскую, принимая аспирин, чтобы хоть как-нибудь продрать глаза. Конечно, такие сцены были редки. Это был особый случай, когда вся молодая редакция была коллективно пьяна».

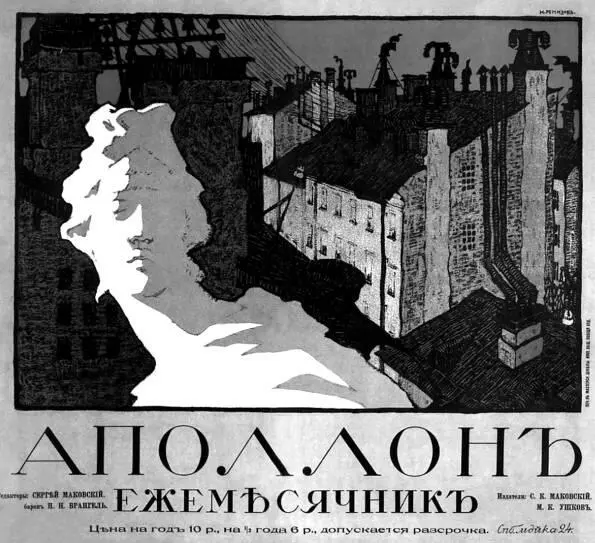

О том, какую роль играл в этой так называемой «молодая редакции» Гумилев, можно понять со слов С. Маковского: «Гумилев горячо взялся за отбор материалов для первых выпусков «Аполлона», с полным бескорыстием и с примерной сговорчивостью. Мне он сразу понравился той серьезностью, с какой относился к стихам, вообще – к литературе, хотя и казался подчас чересчур мелочливо-принципиальным судьей. Зато никогда не изменял он своей принципиальности из личных соображений или «по дружбе», был ценителем на редкость честным и независимым.

Стихи были всей его жизнью. Никогда не встречал я поэта до такой степени «стихомана». «Впечатления бытия» он ощущал постольку, поскольку они воплощались в метрические строки. Над этими строками (заботясь о новизне рифмы и неожиданной яркости эпитета) он привык работать упорно с отроческих лет. В связи отчасти с этим стихотворным фанатизмом, была известная ограниченность его мышления, прямолинейная подчас наивность суждений. Чеканные, красочно-звучные слова были для него духовным мерилом. При этом – неистовое самолюбие! Он никогда не пояснял своих мыслей, а «изрекал» их и спорил как будто для того лишь, чтобы озадачить собеседника. Вообще было много детски-заносчивого, много какого-то мальчишеского озорства в его словесных «дерзаниях» (в критической прозе, в статьях это проявлялось куда меньше, несмотря на капризную остроту его литературных заметок)».

Обложка журнала «Остров»

Все перечисленное рождало у кое-кого ироническую усмешку, а в ком-то и отторжение. Вяч. Иванов утверждал, что Гумилев попросту глуп, необразован, мало начитан (не о таком ли отношении предупреждал В.Я. Брюсов, стараясь убедить Гумилева, что с Вяч. Ивановым не следует поддерживать близких отношений). Впоследствии Вяч. Иванов от большинства своих утверждений отказался, даже написал в каком-то предисловии, что Гумилев «наша погибшая великая надежда».

А тогда Гумилев был еще очень молод, и молодость эта сказывалась в том числе, и в поведении его, вполне юношеском. «…он не стриг волос по-солдатски под гребенку, а тщательно приглаживал густые светло-каштановые пряди. Бровей и тогда почти не было, но чуть прищуренные и косившие серые глаза с длинными светлыми ресницами, видимо, обвораживали женщин, успех у начинающих поэтесс, его учениц, он имел несомненно. Принимал их раза два в неделю в «Аполлоне», в секретарской, рядом с моим редакционным кабинетом, когда отсутствовал М.Л. Лозинский (секретарь редакции); подчас я оказывался невольной преградой для его дон-жуанской предприимчивости…» – утверждал С. Маковский, и не без основания.

Рекламный плакат журнала «Аполлон»

Гумилев не был обделен приятелями, но все больше привлекала его личность И.Ф. Анненского. Общением с ним Гумилев дорожил, сохранилось, например, письмо с приглашением – Гумилев пишет, что у него дома соберутся литераторы, и все они хотят познакомиться с И.Ф. Анненским, так не согласится ли поэт посетить это собрание.

К весне 1909 года относится знакомство Гумилева с О. Мандельштамом, которое со временем перешло в крепкую дружбу. И недаром в письме, адресованном А. Ахматовой через несколько лет после смерти Гумилева, Мандельштам признается: «Знаете, что я обладаю способностью вести воображаемую беседу только с двумя людьми – с Николаем Степановичем и с Вами. Беседа с Колей не прерывалась и никогда не прервется…»

К весне же 1909 года относится и новая встреча Гумилева с Е. Дмитриевой. Поэтесса начинает бывать на «башне» у Вяч. Иванова. Сближению содействовала и общие занятия. Гумилев, который был не силен не только в старофранцузском языке, но и в обычном французском, попросил помочь в переводе старых французских песен. Е. Дмитриева тогда училась в университете, на романо-германском отделении.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу