Или художница что-то спутала (она поначалу и совсем отговаривалась тем, что не помнит ни подробностей, ни дат), или героиней стихов, не всех, но многих, была отнюдь не Анна Горенко, которая давно кончила гимназию и поступила на юридические курсы.

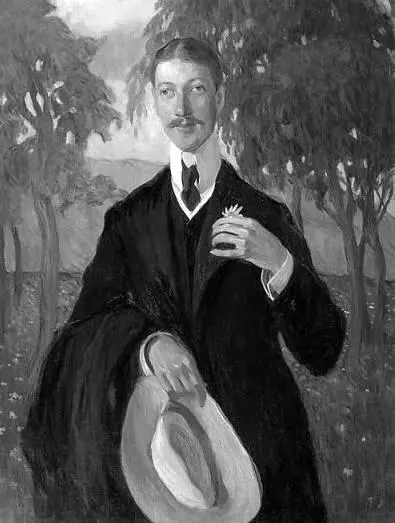

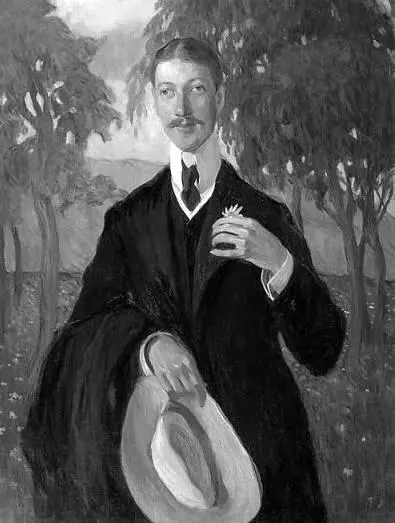

Однако то, что касается профессиональных вопросов, О. Делла-Вос-Кардовская обрисовала превосходно, характеристика ее точная и лапидарная: «Николай Степанович позировал мне стоя, терпеливо выдерживая позу и мало отдыхая. Портрет его я сделала поколенным. В одной руке он держит шляпу и пальто, другой поправляет цветок, воткнутый в петлицу. Кисти рук у него были длинные, сухие. Пальцы очень выхоленные, как у женщины».

Продолжает Гумилев посещать и «башню» Вяч. Иванова, читает перед гостями и хозяином стихи, имеет успех.

Про «башенный» быт в свойственной ему манере вспоминает А. Белый: «Быт выступа пятиэтажного дома, иль «башни», – единственный, неповторимый; жильцы притекали; ломалися стены; квартира, глотая соседние, стала тремя, представляя сплетение причудливейших коридорчиков, комнат, бездверных передних; квадратные комнаты, ромбы и секторы; коврики шаг заглушали, пропер книжных полок меж серо-бурявых коврищ, статуэток, качающихся этажерочек; эта – музеик; та – точно сараище; войдешь, – забудешь в какой ты стране, в каком времени; все закосится; и день будет ночью, ночь – днем; даже «среды» Иванова были уже четвергами; они начинались позднее 12 ночи. Я описываю этот быт таким, каким уже позднее застал его (в 1909—1910 годах).

О. Делла-Вос-Кардовская. Фотография, 1900-е гг.

Хозяин «становища» (так Мережковские звали квартиру) являлся к обеду: до – кутался пледом; с обвернутою головой утопал в корректурах на низком, постельном диване, работая, не одеваясь, отхлебывая черный чай, подаваемый прямо в постель: часа в три; до – не мог он проснуться, ложась часов в восемь утра, заставляя гостей с ним проделывать то же; к семи с половиною вечера утренний, розовый, свежий, как роза, умытый, одетый, являлся: обедать: проведший со мною на «башне» два дня Э.К. Метнер на третий сбежал; я такую выдержал жизнь недель пять; возвращался в Москву похудевший, зеленый, осунувшийся, вдохновленный беседой ночною, вернее, что – утренней».

А. Белый был одним из постоянных посетителей этого самого «становища», радушного, если дело касалось людей, которые импонировали хозяевам. Кроме него здесь находили пристанище многие: «…мы же, жильцы, проживали в причудливых переплетениях «логова»: сам Вячеслав, М. Замятина, падчерица, Шварцалон, сын, кадетик, С.К. Шварцалон, взрослый пасынок; в дальнем вломлении стен, в двух неведомых мне комнатушках, писатель Кузмин проживал: у него ночевали «свои»: Гумилев, живший в Царском; и здесь приночевывали: А.Н. Чеботаревская, Минцлова, я, Степун, Метнер, Нилендер, в наездах на Питер являлись: здесь жить; меры не было в гостеприимстве, в радушии, в ласке, оказываемых гостям «Вячеславом Великолепным»: Шестов так назвал его.

Гумилев. Художница О. Делла-Вос-Кардовская

Чай подавался не ранее полночи; до – разговоры отдельные в «логовах» разъединенных; в оранжевой комнате у Вячеслава, бывало, с о в е т Петербургского религиозно-философского общества; или отдельно заходят: Агеев, Юрий Верховский, Д.В. Философов, С.П. Каблуков, полагавший (рассеян он был), что петух – не двулапый, а четырехлапый, иль Столпнер, вертлявенький, маленький, лысенький, в страшных очках, но с глазами ребенка, настолько питавшийся словом, что не представлялось, что может желудок его варить пищу действительную; иль сидит с Вячеславом приехавший в Питер Шестов, или Юрий Верховский, входящий с написанным им сонетом с такой же железной необходимостью, как восходящее солнце: изо дня в день».

Пожалуй, если А. Белый что и присочинил, то самую малость, а рассеянность профессора Каблукова, одного из прототипов хрестоматийных детских стихов С. Маршака, вошла в анекдоты.

Но занимались посетители «башни» вещами, скорее, скучноватыми. Только лица заинтересованные и достаточно эрудированные могли выдержать лекции по стихосложению, которые читал Вяч. Иванов (первоначально хотели, чтобы лекции читали и другие мастера, но потом от мысли такой отказались). Это был период так называемой «Про-Академии», преобразившейся затем в «Общество ревнителей художественного слова», его называли еще «Академией». Собрания проходили раз в две недели у Вяч. Иванова на «башне».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу