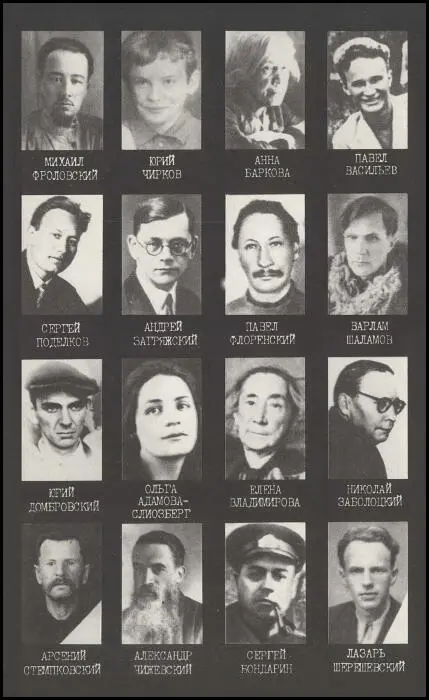

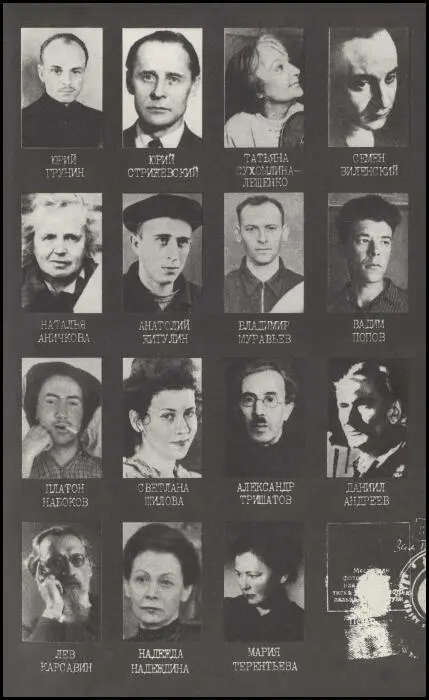

(Ю. Грунин)

У всех поэтов-лагерников в творчестве присутствует историческая тема. Осознание себя в истории и своего времени в цепи времен приводило к широким обобщениям, и тогда личная судьба, личная трагедия не закрывала общего направления исторического процесса (не исключая при этом срывов, блужданий, ошибок) к совершенствованию и прогрессу.

Подразумевая под Римом советский государственный тоталитаризм и под эллинизмом гуманистическое начало, А. Л. Чижевский в 1943 году — в тюрьме, в ожидании отправки в лагерь, в начале срока, когда он представляется особенно страшным, — писал в стихотворении «Пирр»:

Но предвосхитил ты непостижимо

Незыблемый истории закон:

Не эллины легли в подножье Рима,

Но Рим был эллинизмом побежден.

Д. Андреев, отбывая во Владимирской тюрьме двадцатипятилетний срок и работая над историческим трактатом «Роза мира», приходит «в недрах русской тюрьмы» к оптимистическому историческому прозрению:

Дни скорбей и труда —

эти грузные, косные годы

Рухнут вниз, как обвал,—

уже вольные дали видны;

Никогда, никогда

не впивал я столь дивной свободы,

Никогда не вдыхал

всею грудью такой глубины!

Но, пожалуй, важнее политического опыта преподанный лагерем опыт духовный: через злобу, отчаянье — к сочувствию, милосердию, к осознанию высшей ценностью в человеческом общежитии добра, от классовых, групповых, кастовых ценностей — к общечеловеческим, изначальным и, как показывает исторический опыт, — конечным.

В 1928 году, заканчивая срок на Соловках, М. Фроловский говорит, что он

Стал смелее, тише и суровей,

Стал суровей, может быть, добрей.

И четверть века спустя, в 1954 году, в смутное и тяжелое для заключенных по 58-й статье время, когда, несмотря на смерть Сталина, с именем которого лагерники связывали репрессивную политику, в их судьбе не происходило никаких изменений и люди думали, что им придется, как и при нем, отсиживать свои двадцать или двадцать пять, написана «Молитва» П. Набокова.

Мы новые колокола, Господь.

Ты — наша песня.

Дай силу душе, как огонь, чистую.

Пусть времена изменчивые не поколеблют нас,

какие бы пришельцы мимо нас ни мчались.

И ужасной войны разоренье уменьши.

Если можешь, страданий путь сократи.

Дай силы путем страдания идти

И души к злу не приковать.

Зажги в сердцах мысль, укрепляя нас:

«Не мне, но моему народу жить суждено!»

За мысль эту, если нужно,

наши молодые жизни ты возьми.

Чтобы напрасной эта жертва не казалась,

одна молитва лишь останется:

«Зажги в сердце мысль глубокую, горячую, —

что все же счастье расцветет, рано или поздно!»

Тебе, моя будущая Родина.

В такое-то время и при таких-то условиях сказать:

Дай силы путем страдания идти

и д у ши к злу не приковать!..

Лагерная поэзия — это победа духа над бездуховностью, человеческого над бесчеловечным, вечной правды над временными обманами.

П. А. Флоренский в феврале 1937 года, получив в Соловках номер газеты, посвященный столетней годовщине гибели А. С. Пушкина, пишет в письме к семье:

«Можно чувствовать удовлетворение, когда видишь хотя бы самый факт внимания к Пушкину. Для страны важно не то, что о нем говорят, а то, что вообще говорят; далее Пушкин будет говорить сам за себя и скажет все нужное».

В настоящем предисловии я сказал далеко не все, что хотел и задумывал и что нужно было бы сказать, на что обратить внимание читателя, но слова П. А. Флоренского в какой-то степени сглаживают и успокаивают чувство неудовлетворенности: конечно, для этой статьи главное, что она могла быть написана и напечатана, а важнее всего то, что со страниц этой книги скажут ее авторы и каждый «будет говорить сам за себя и скажет все нужное».

Есть лагерные песни, которые пели в тесном кружке друзей на лагпункте, откликавшиеся на местные темы и уходившие в небытие, как только тема исчерпывалась. Но есть также песни, выражающие самые заветные чувства и мысли человека, страдающего от неволи. Они бытовали без авторских имен и были общим достоянием народа архипелага ГУЛАГ. Иногда имя автора становилось известно, но кроме авторского всегда существовало несколько других вариантов таких песен. Можно сказать, что их слова поистине народные. Первое место в лагерном песенном фольклоре занимает «Ванинский порт», который пели от Владивостока до Бреста, поют и сейчас.

Читать дальше