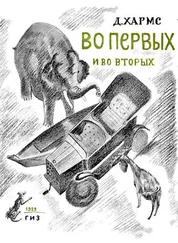

— Я изобрел не голову дикаря, не голову крестьянина или среднего интеллигента, — сказал он, протягивая свою машину Алексею Алексеевичу. — Я изобрел такую голову, которая сможет заменить голову всему человечеству. Она вместила в себя все мысли, которые уже существовали и которые только будут существовать.

Не больше, но и не меньше.

Алексей Алексеевич не знал о существовании Раймунда Луллия, он был поражен, если не уничтожен.

Тогда вмещалась живопись…

Проходя через двор, Алексей Алексеевич остановился у вновь открытого домового клуба. Широкая приветливая дверь, казалось, приглашала войти. И он вошел.

Тогда живопись всеми своими красками ударила ему в уши и в глаза, во все его поры. Монументальная на стенах и молодая, написанная бригадой Изорама, она ударила в барабаны, чистая, как музыка, она приняла, как вода, Алексея Алексеевича всего без остатка.

Ее несмешанные краски, простые, как цвета радуги, и ее ритм, похожий на биение пульса, спускался к нему с потолка по стенам, и вот, подхватив его, он парил с ним в воздухе. То был ритм живой живописи, ритм самой жизни. То были вещи, схваченные реалистическим глазом со всех сторон, вещи, просвечивающие: видимость и сущность. То были вещи, переставшие быть вещами, потому что под вещами, особенно вещами домашнего обихода, мы привыкли видеть неподвижность неизменяющихся столов и стульев, тучность комодов, безличность плевательниц во всей метафизической их устойчивости. То были вещи не только увиденные, но увиденные и понятые, вещи, переходившие одна в другую, движение машин, широкое, как колесо, и сама жизнь вещей, похожая на колесо. И все же эти вещи были не сами по себе, не вещи человека, а человека и человечества. И изображенный человек был не фигура человека, а человек. Не похожий на птицу, но летающий, не похожий на рыбу, но плавающий, человек, не похожий на свое изображение, а сам на себя. Реальный, он не позировал на стене, а жил. Он жил, и жили его машины, он жил, и жили его животные, коричневые коровы, оранжевые лошади, голубые овцы, желтые собаки, фиолетовые кошки, белые козы, зеленые петухи, он жил, и жили его дома, потому что живут настоящие дома и не живут плохо писанные, жили его фабрики, молоко жило, хлеб жил, вода жила. И стены жили. На одной стене была изображена классовая борьба в деревне. Поп, но не изолированный, а действующий. Кулак, но не статичный портрет кулака, а эксплуататор. И вся деревня: кулаки, бедняки, середняки, колхозники, единоличники — во всем противоречии. И даже вещи кулака и домашние животные попа — не просто вещи и не вообще животные, а вещи кулака и животные попа.

То был новый метод, помогавший не только видеть, но и понимать. То была живопись, похожая на живопись современной буржуазии, как астрономия на астрологию, как химия на алхимию, как наука на религию, как человек на чучело.

В то время как живопись современной буржуазии, подобная волшебнику в сказке или полицейскому, регулирующему движение мановением своей палочки, останавливала жизнь, спешащую, текучую, превращающуюся, тем самым лишая жизнь жизни, делая ее похожей на смерть, главное отличие которой от жизни — это отсутствие движения.

Та живопись, перед которой стоял профессор, показывала движение как борьбу двух противоречий в едином, не чучело жизни, а самое жизнь и самое науку.

История науки от Эмпедокла и Эвклида до Павлова и Эйнштейна, история мышления от Гераклита и Аристотеля до Маркса и Ленина была рассказана средствами живописи просто и выразительно. Но тень науки, ее пародия, также не была забыта художниками. От Эмпедокла до наших дней она боролась с настоящей наукой, меняя видимость, но не сущность. Рабле своим смехом и Свифт своей выдумкой помогали молодым художникам изображать пародию на науку всех времен. Сопротивляющуюся, живопись тащила ее на расправу. Алексей Алексеевич узнал Петра Ивановича всех времен и его машину. Он был изображен в виде свифтовского старика из «Путешествия в Лапуту», изобретателя мыслительной машины, которая отличалась от машины Петра Ивановича несущественными деталями. Профессор удивился, как он не вспомнил Свифта тогда, когда Петр Иванович показывал ему свое изобретение. Но следующий эпизод заставил его удивиться еще больше. В следующем свифтовском персонаже он узнал самого себя.

Это был тот самый свифтовский учитель, который учил своих учеников математике, давая им микстуру. Микстура поднималась в мозг, принося с собой туда же теорему. Что это так, нельзя было сомневаться. Диалектика изображения, рисунков, последовательно связанных между собой, подтверждала это так же, как и надпись.

Читать дальше