Едва мерцает из тяжкой дали,

Из тяжкой дали, из темных туч,

Твой лик исполнен немой печали,

Твоей улыбки бледный луч.

(«Едва мерцает из тяжкой дали…»)

Легкий тон поэзии Шестакова не тускнел от такой светлой романсной печали, а приведенные строки по духу и настроению вполне гармонировали с теми, предвещающими новую поэтику стихами, о которых только что говорилось.

Родственный Шестакову по направлению И. О. Лялечкин, в поэзии которого В. Брюсов в 90-х годах видел новое слово, так же тяготел к Фету и так же, как Шестаков, любил поэзию «лучистых грез, мотыльков, веселых ласточек, белых ландышей и роз». Стихотворение «Символическое» (1895), откуда взяты эти строки, начиналось стихом «Прочь, бездушная действительность!..», и дальше в нем звучали такие признания:

Я хочу упиться чарами

Смутных чувств и белых снов —

При волшебном лунном трепете,

В царстве фей и соловьев!

Символического в собственном смысле здесь еще нет. Это повторение давно известных мотивов «чистой поэзии», из которой Лялечкин как бы извлекает ее легчайшие элементы и создает из них резко противостоящий действительности бездумный и шаловливый мир.

В нем цветут и точно не отцветают «незабудки, васильки — васильки и незабудки» («Ожидание», 1893), в нем царствует веселый месяц май, он животворит сердца, низвергает зло, «И надо всей вселенною Он сыплет, как цветы, Любви божественные сны И райские мечты» («Шумят ручьи, бегут ручьи…», 1894). В таком мире все легко и просто, жизненных сложностей здесь не существует, «Всё громче свищет соловей, Всё ярче краски дня… Пойдем же в сад гулять скорей, Красавица моя!» («Серенада», 1891). По ночам здесь совершаются чудеса, как накануне Ивана Купала, это чудеса добрые, счастливые. И поэт рассказывает о них веселыми, затейливыми словами:

Дохнет на папортник и — чудо! —

Разрезнокудрые листы

Усеют пылью изумруда

Яркоогнистые цветы.

(«Канун Купала. Фантазия», 1892)

Лирика экстаза, «райских мечтаний», «яркоогнистых цветов» так же подготовляла модернизм в поэзии, как мистицизм Вл. Соловьева, или мрачный нигилизм Случевского, или безудержный индивидуализм Минского, только с другой стороны. Это были разные струи одного потока, разные стороны одного процесса. Погружение в себя, резкая субъективность поэтического восприятия, дематериализация внешнего мира — все это вплотную подводило к поэзии символизма и близких к нему групп и школ.

В это же время в гражданской поэзии конца XIX века, с ее суровой простотой, с ее глубоким народолюбием, с ее призывами к борьбе и предчувствием победы, происходил иной процесс: подготовлялось поэтическое течение, в той или иной форме связанное с русским рабочим движением начала XX столетия.

Г. А. Бялый

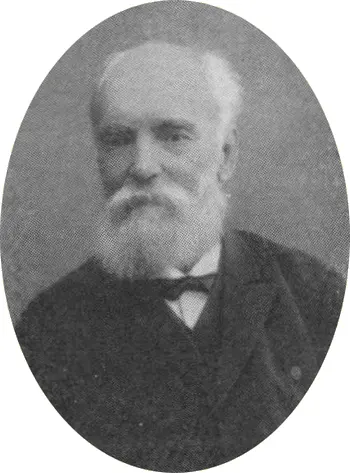

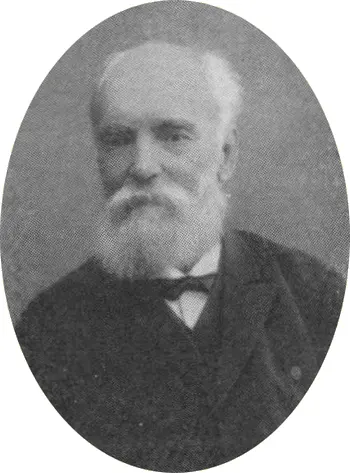

Дмитрий Лаврентьевич Михаловский родился в Петербурге 28 января 1828 года. Отец Михаловского был священником, сын избрал карьеру чиновника. В 1848 году, окончив юридический факультет Петербургского университета, он поступил на государственную службу, которую не смог оставить вплоть до выхода на пенсию. Служил он вначале юристом, затем по министерству финансов. Жил не в столице, а в провинции, часто переезжая с места на место (Кавказ, Литва, Польша и т. д.). Он постоянно нуждался, и литературный труд для него был одним из источников существования (всякий раз, посылая стихи или переводы в тот или иной журнал, он настойчиво просил не задержать высылку гонорара).

Специальностью и страстью Михаловского были переводы. В совершенстве владея основными европейскими языками, он много переводил с немецкого, английского, французского — «старых» и «новых» поэтов и прозаиков: Шекспира и Бодлера, Гейне и Мюссе, Байрона и Поля Бурже, Джованни Руффини и Лонгфелло. К своей деятельности переводчика Михаловский относился крайне серьезно. В письме к Некрасову, высоко отзываясь о должности переводчика, он утверждал: «Балласт денег не стоит, да и подписывать свою фамилию под стихотворениями, годными только для „затычки“, просто совестно» [18] «Литературное наследство», т. 51–52, М., 1949, с. 395.

. Михаловский и был известен в кругах читающей публики прежде всего именно как переводчик. В 1890 году ему была присуждена Пушкинская премия за перевод пьес Шекспира «Ричард II» и «Антоний и Клеопатра».

Читать дальше