Удрученный зрелищем торжествующего корыстолюбия, при котором достоинства человека измеряются одним лишь богатством, а ум, ученость и порядочность не имеют цены, Брант с сочувствием вспоминает о легендарном золотом веке, когда еще никто не знал, что такое «мое» и «твое», и на земле, свободной от алчности, царила добродетель («О презрении к бедности»).

Автору не безразлично, куда идет страна, куда идут люди. Многого он не понимает, его бюргерское мировоззрение во многом ограничено и даже подчас консервативно, но он искренне желает, чтобы свет разума воссиял наконец над миром и чтобы как можно больше людей плыло в гавань Мудрости. И мы верим поэтому, когда он заявляет, что не ради славы или денег, но на «благо миру» предпринял он свой труд («Извинение поэта»).

Для вразумления читателей Брант уснащает свою книгу множеством примеров и цитат, заимствованных из Библии и античности. В этом он примыкает к довольно устойчивой традиции сатирической литературы позднего средневековья. Только у Бранта чувствуется более основательное знание классической древности, характерное для ученых-гуманистов.

При этом, однако, Брант не был сухим и скучным педантом, как многие его ученые современники. Эрудиция ему была нужна лишь для того, чтобы сделать свои мысли более вескими и убедительными. Он не отгораживался от людей, не владевших классической филологией. Ведь в то время, когда почти все гуманисты Германии писали свои произведения на языке классического Рима, он осмелился написать «Корабль дураков» на языке немецком, да еще на языке бесконечно далеком от всяческого педантизма, удивительно ярком, непосредственном, изобилующем ядреными словечками, с которыми гораздо чаще встречаешься на рынках, площадях и в харчевнях, чем в кабинетах высокоученых мужей. Разумеется, все это не могло не содействовать исключительной популярности книги.

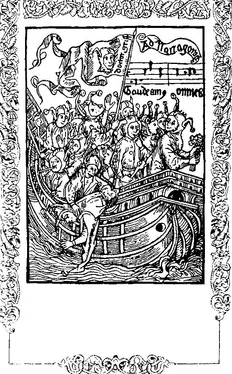

Этой популярности содействовали также многочисленные гравюры на дереве, которыми книга была украшена. В последнее время почти все исследователи склоняются к тому, что автором большого числа иллюстраций был молодой Альбрехт Дюрер, который как раз находился в Базеле, когда там готовилось издание «Корабля дураков». Весьма вероятно, что, работая над иллюстрациями, Дюрер пользовался полезными советами Себастиана Бранта. Во всяком случае, Дюреру удалось создать настоящие шедевры книжной графики. Его иллюстрации примечательны еще и тем, что они не только помогают понять сатирический замысел поэта, но и во многом его дополняют, уточняют и развивают. Нередко они конкретизируют социальную и бытовую обстановку, не всегда очень ясно намеченную в книге. Сейчас уже невозможно представить себе «Корабль дураков» без иллюстраций Альбрехта Дюрера.

Как видим, книга Себастиана Бранта, кое в чем перекликавшаяся с прогрессивной публицистикой XV века, касалась многих сторон немецкой жизни кануна Реформации. Это была книга злободневная, горячая, патриотическая. При этом патриотизм Бранта проявляется не только в его заботе о безопасности и единстве Германии, но и в большой любви к родной немецкой культуре.

Современники по достоинству оценили эту самобытную книгу, которая появилась на пороге бурного XVI века как призыв к национальному единению, к обновлению немецкой жизни. Огромно было ее влияние и на немецкую литературу. От «Корабля дураков» ведут свое происхождение произведения так называемой литературы о дураках (Narrenliteratur), широко распространенные в Германии в XVI веке.

В книге Бранта уже упоминается страна бездельников — Шлараффенланд, о которой позднее одно из лучших своих шуточных стихотворений написал Ганс Сакс (1494-1576), наиболее значительный поэт из числа немецких поэтов, творчество которых развертывалось в период, последовавший за выступлением Мартина Лютера.

Родился Ганс Сакс в Нюрнберге, в семье портного, посещал латинскую школу, после двухлетнего обучения у сапожных дел мастера отправился в длительное путешествие по Южной Германии. Во время этого странствования он не только присматривался к жизни немецких городов, но и усердно совершенствовался в благородном искусстве мейстерзанга, которым он начал заниматься еще в Нюрнберге под руководством опытного мейстерзингера 5ткача Лиенгарда Нунненбека. В 1516 году он вернулся в родной город, получил права мастера сапожного цеха, женился, основал школу мейстерзингеров и зажил тихой жизнью трудолюбивого бюргера.

Ганс Сакс писал для народа, и творения его были пропитаны тем жизнерадостным светлым духом, той пленительной наивностью, которые составляют характерную черту многих подлинно народных поэтических созданий. К тому же он охотно черпал из сокровищницы фольклора. В поэзии он был столь же трудолюбив, как и в своем сапожном ремесле. Им написаны многочисленные мейстерзингерские песни, духовные стихотворения, назидательные шпрухи, «истории», басни, полемические диалоги, веселые шванки, трогательные «трагедии», поучительные «комедии», забавные фастнахтшпили (масленичные представления), в которых он без труда превзошел своих предшественников и современников.

Читать дальше