К примеру, точно такой же цикл обучения реализован в спортивных школах, центрах подготовки летного состава для ВВС и прочих учебных заведениях, чьи специалисты постоянно готовят профессионалов высшего класса. Однако если боксера, освоившего всего несколько приемов, выпустить на ринг не придет в голову никому, то отправить менеджера по продажам к клиентам после краткого инструктажа – пожалуйста. Думаю, вы понимаете, чем это может быть чревато. Просто подумайте, что будет с боксером.

Не поймите неправильно – краткосрочный тренинг тоже может быть эффективным. Но только в том случае, если после его проведения поддерживается замкнутый цикл формирования навыков.

В компании должна существовать постоянная обучающая среда – то, что мы с вами и назвали посттренингом. Если такая среда есть, будет и гарантия результата: в нашем случае это повышение объемов продаж, причем значительное. Когда в фирме все организовано подобным образом, мы можем рассчитывать на потенциальную отдачу как минимум в 30 рублей на каждый вложенный в обучение рубль [7].

Посттренинг. Вопросы организации

Посттренинг нужно планировать еще во время обучения, ведь он тесно связан с оценкой эффективности обучения. «Разрывать» эти два процесса нельзя! Соответственно, необходимо задумываться о принципах организации посттренинга еще до обучения – например и о том, как вы будете оценивать его эффективность. Чем раньше вы начнете действовать, тем лучше: никогда еще эта поговорка не была такой верной.

Совмещайте инструментарий оценки эффективности и посттренинговые меры. К примеру, если вы решите оценивать эффективность по 2 уровню модели Киркпатрика, то, соответственно, разрабатываете тест по содержанию тренинга. С одной стороны это оценка, с другой посттренинг – вот вы и убили двух зайцев одним выстрелом.

Другой пример: решено, что оценка проводится по первому уровню модели Киркпатрика. Начальство провело беседу с каждым работником на предмет того, что же полезного он вынес из обучения, как планирует эти знания использовать, а заодно и скорректировало намерения сотрудника. Соответственно, получается, что оценка и посттренинг в некотором смысле – одно и то же?

На самом деле, примеры, которые вы видите выше, слишком общие и намеренно упрощены. Сегодня насчитывается несколько десятков видов посттренинговых мероприятий и инструментов. Это могут быть отчеты тренера, поручение и проверка домашних заданий, установка обратной связи с участниками обучения, консультации, «e-learning», тренинговые сессии и многое-многое другое, о чем мы еще поговорим.

Откуда взялся посттренинг?

Как можно было додуматься учить людей после того, как их уже научили? Оказывается, легко и просто: вспомните «повторенье – мать ученья», которое людям старшего поколения до сих пор является в ночных кошмарах. Характерная для школьного образования, такая схема обучения совершенно не подходит для взрослых людей – а обучать-то вам придется не мальчиков и девочек!

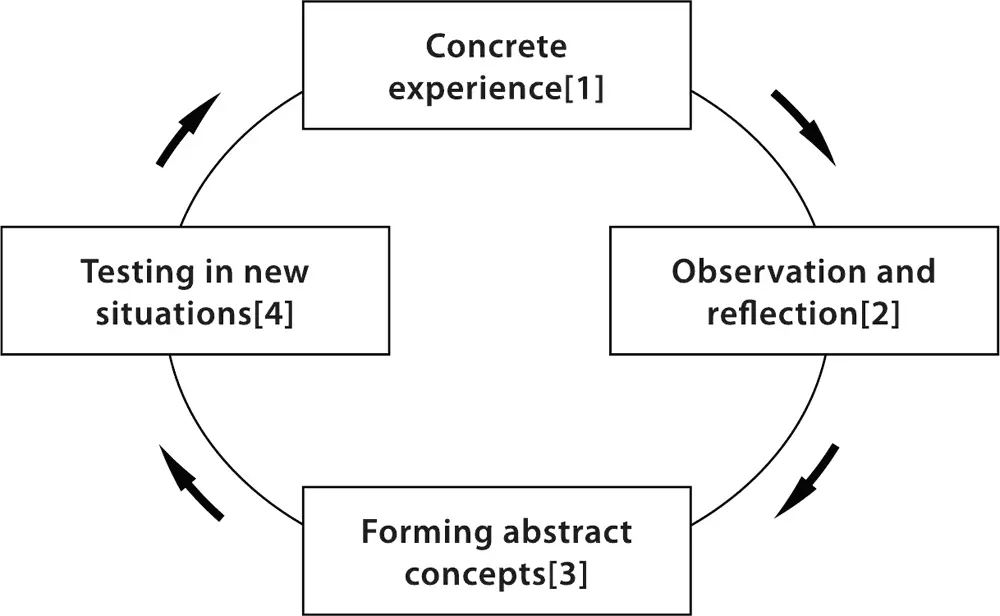

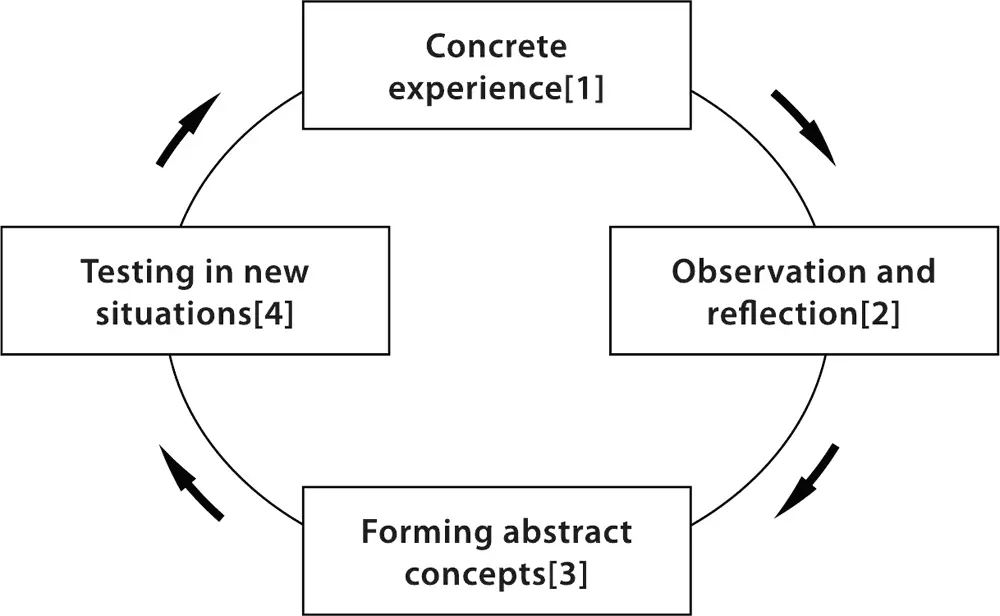

Сама идея посттренинга построена на специфике обучения взрослых людей. Цикл Колба – одна из таких методик, модель циклического учебного процесса, которая учитывает все его особенности максимально полно. А особенностей этих, как оказывается, немало.

Оставим в стороне возраст – хотя он тоже влияет на энергичность и желание обучаться чему-то новому. Самое главное отличие от школьников и студентов заключается в том, что для взрослых важно использовать технологии, построенные на приобретении опыта, рефлексивном наблюдении, формулировании выводов и эксперименте.

Чтобы обучить взрослого человека какому-либо сложному навыку, необходимо провести его через четыре ступени интеграции [1], схематично изображенные на рис. 8.5

Вспоминаем курс английского, и заодно расшифровываем каждую из ступеней. Что конкретно она в себя включает?

1. Непосредственный опыт (concrete experience). Сотрудник получает конкретный опыт, имеющий отношение к сфере обучения.

2. Наблюдение и рефлексия (observation and reflection). Работник обдумывает и анализирует то, что он только что узнал (конкретный опыт).

3. Формирование абстрактных концепций и моделей (forming abstract concepts). Это стадия теоретического обобщения – человек включает новые знания в систему уже имеющихся, и устанавливает между ними связи.

Рис. 8.5 Ступени интеграции

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу