Общая «беда», сопутствующая внедрению и применению в банках новых информационных технологий, состоит в том, что нередко такие немаловажные внутрибанковские процессы, какУБР, информатизация банковской деятельности, ОИБ, ВК, ФМ и работа других, как считается, «не зарабатывающих» подразделений кредитной организации, вообще финансируются по «остаточному принципу». При этом наблюдаются и такие нежелательные варианты «экономии» на дорогостоящих специалистах, что, как отмечалось, ведет к образованию чрезмерной концентрации полномочий в руках отдельных должностных лиц или к невозможности надежного выполнения довольно «тонких» функций в части ОИБ, таких как настройка брандмауэров, прокси-серверов и т. п. в том смысле, что специалисты, обладающие необходимой для этого достаточно узкой специализацией и высокой квалификацией, во-первых, становятся «штучным товаром», во-вторых, их действия оказывается некому контролировать. Кроме этого, средства сетевой защиты стоят, как правило, недешево, а не в каждом банке руководство имеет полное представление о тех мерах и средствах защиты, которые необходимо приобретать, внедрять, настраивать и сопровождать в связи с каждым новым ИКБД, формируемым той или иной новой ТЭБ. Вследствие этого надежно защитить все «виртуальные ворота» такого рода окажется весьма проблематично, то есть опять-таки может формироваться почва для использования служебных полномочий в личных целях (на исполнительском уровне) с последующим нанесением крупного финансового ущерба банку и его клиентам – это тот же проблемный вопрос о контролируемости информационных сечений, возникающих в ИКБД, между БАС и СЭБ и т. п.

Известно, что «рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше», и такого рода поиски неудовлетворенных своим положением специалистов с высокой и достаточной специфичной узкой квалификацией могут приводить к тому, что отдельные банки будут терять определенных специалистов уровня, например, системных администраторов и других, которые при уходе в другую организацию будут уносить с собой всю информацию о составе и архитектуре БАС и СЭБ покидаемого ими банка, порядках, правилах, правах и полномочиях доступа к чувствительным программно-информационным ресурсам ит.п., то есть представлять в итоге совершенно конкретные угрозы для этого банка. Такие угрозы, будучи «сдобрены» плохими взаимоотношениями с прежними работодателями (причины которых – в недостаточной по мнению того или иного лица финансовой оценке его квалификации, трудозатрат, ответственности, функциональной и технологической зависимости и т. п.), могут оказаться причинами последующих инцидентов ППД, причем по своему характеру наиболее серьезных для банка и его клиентов (точнее, принадлежащих им финансовых средств и конфиденциальной информации, что в условиях известной «криминализации» российской экономики может обернуться для участников финансовых отношений непредсказуемыми последствиями). Известны случаи «закладывания» увольняющимися специалистами своего рода «программных бомб», которые через какой-то интервал времени наносят физический ущерб ПИО банков, организации ими скрытых каналов доступа к разным компонентам ПИО, сговора с отдельными сотрудниками подразделения, отвечающего за ИТ или ОИБ с целью совершения впоследствии хищений финансовых средств или конфиденциальной информации и т. д.

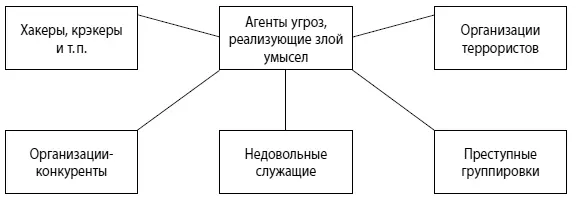

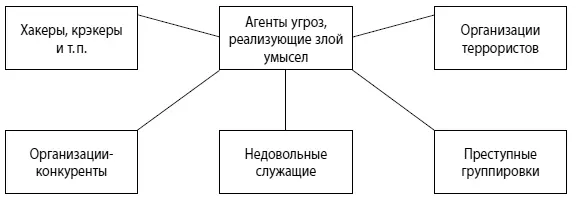

В общем случае руководству насыщенных информационными технологиями банков (да и любых кредитных организаций) необходимо учитывать все источники угроз, связанных прежде всего с проявлениями так называемого человеческого фактора, которые показаны на рисунке 3.3 [62] Ковасич Дж. Л. Противодействие мошенничеству. Как разработать и реализовать программу мероприятий. – М.: Маросейка, 2010.

.

Рис. 3.3.Взаимодействие структурных подразделений кредитной организации в целях обеспечения осуществления В К

Совокупность рассмотренных в настоящем подразделе проблемных вопросов свидетельствует о том, что в области таких наиболее современных электронных банковских технологий, как ДБО, присутствуют серьезные компоненты стратегического риска, чему нередко просто не уделяется внимание (чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать те же «Положения об управлении банковскими рисками» в высокотехнологичных кредитных организациях). Очевидно, что если в отношении новых угроз надежности банковской деятельности не принимаются должные меры, препятствующие их реализации, – хотя для этого достаточно начать с полноценного анализа зон концентрации источников компонентов банковских рисков и зон ответственности банка, то и сам бизнес в рамках ДБО может оказаться скомпрометированным. Следствием этого станут финансовые потери банков и их клиентов, а итоговыми последствиями – отказ от использования той или иной СЭБ, то есть в результате, как уже отмечалось, к ее нерентабельности и вообще неокупаемости, возможно, многомиллионных внедренческих и эксплуатационных расходов (чему в российском банковском секторе также имеются примеры). А в обществе возникнут и сомнения в квалификации персонала банка. Порочный круг!

Читать дальше