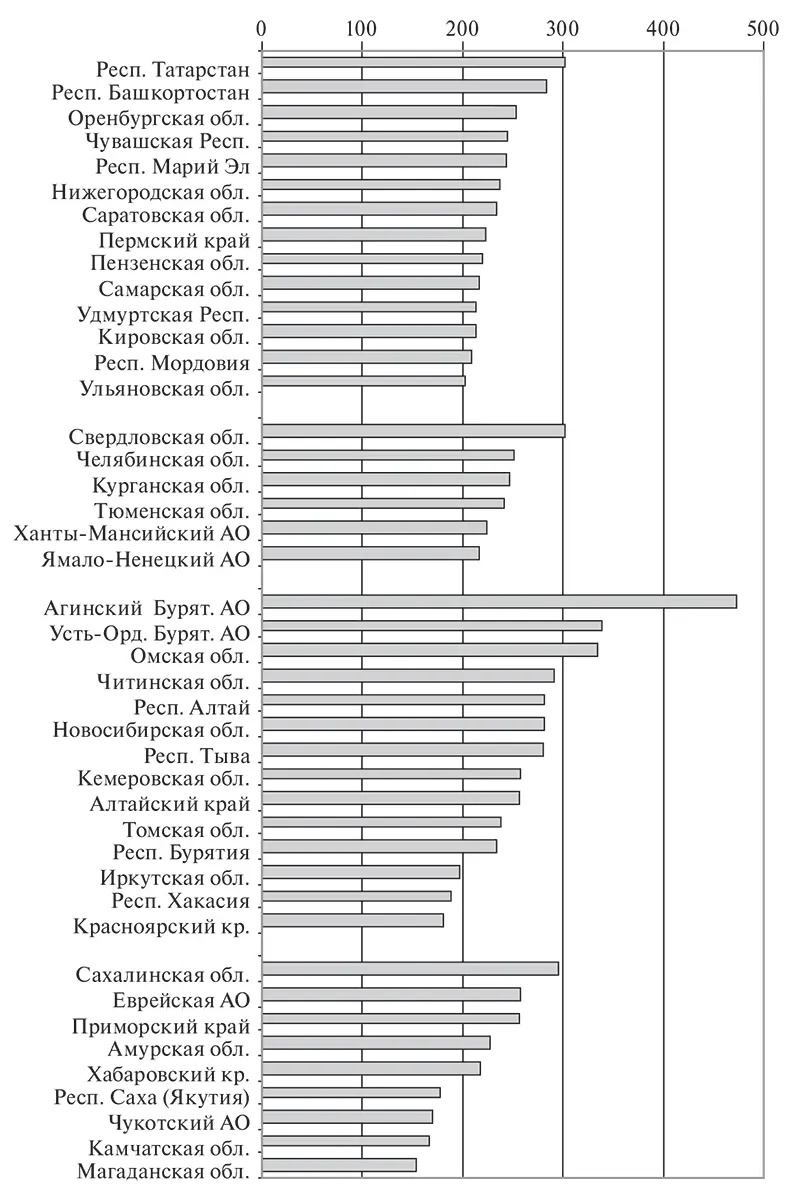

Источник : Рассчитано на основе данных Росстата.

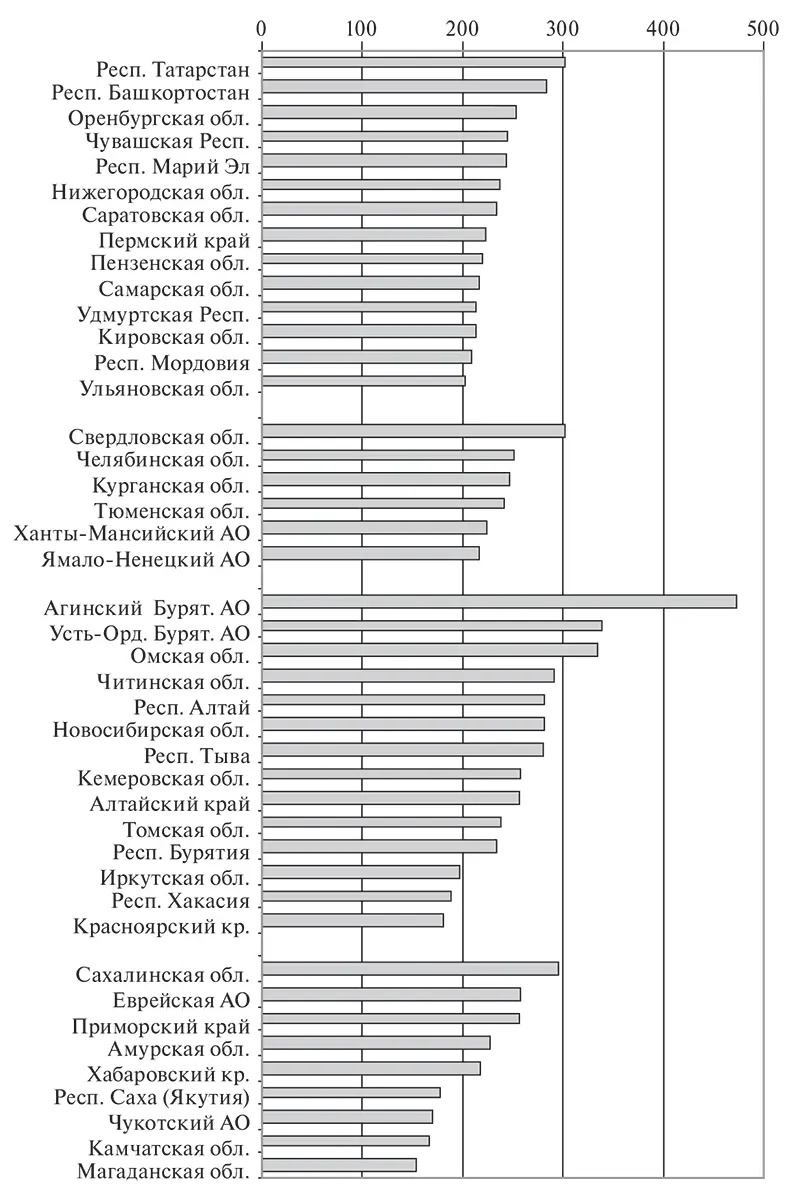

Рис. 1.4. Динамика реальных денежных доходов населения регионов Российской Федерации, 2007 к 1999 г., %

Истории успеха, хотя и достигнутого разными способами, перемежаются примерами отставания. Самыми низкими темпами роста доходов в годы экономического подъема отличались слаборазвитые республики Адыгея и Калмыкия, а также проблемные регионы северо-востока страны – в них доходы только номинально высокие, поскольку высоки и цены. Если верить статистике, то возникает сомнение, что в России существуют приоритеты федеральной поддержки именно слаборазвитых и проблемных удаленных регионов, которая проявлялась бы в опережающем росте доходов их населения. Выбор регионов для особой поддержки нередко диктуется иными критериями, а не целью снижения регионального неравенства доходов населения.

Итак, на этапе экономического подъема опережающий рост доходов населения в регионах стимулировали: экономический фактор; перераспределительная социальная политика федерального центра (по отношению к части слаборазвитых регионов); политический фактор (особая поддержка некоторых регионов); институциональный фактор (особые отношения с бизнесом, увеличивающие доходы бюджета региона; данный фактор уходит в прошлое); статистические дооценки доходов; виртуальный фактор и т. д. Первые два фактора играют ведущую роль, но только второй из них явно смягчает пространственные различия. Политический фактор существенен, ведь финансовая помощь федерального центра оказывается отнюдь не только исходя из принципа «подтягивания» слабых. Многофакторность и разновекторность влияния на динамику доходов населения приводят к тому, что измерения регионального неравенства не показывают четкой тенденции к его уменьшению или росту.

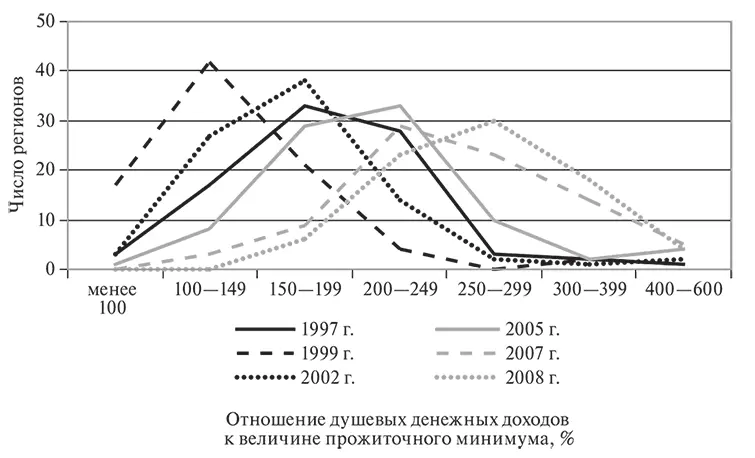

Номинальные денежные доходы населения не отражают реальных различий уровня жизни в регионах из-за значительной дифференциации стоимости жизни. Для оценки покупательной способности доходов можно использовать соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного минимума (ПМ) в регионе. Этот показатель не дает такой позитивной картины повышения уровня жизни, как темпы роста реальных доходов. Дело в том, что в методике измерения реальных доходов в качестве дефлятора используется индекс потребительских цен, отражающий структуру потребительских расходов всего населения (треть которых приходится на долю непродовольственных товаров, цены на которые росли медленнее всего). В структуре прожиточного минимума, который отражает потребление бедных групп населения, доля расходов на непродовольственные товары ниже (около 20 %), а на продовольствие и услуги, цены на которые росли быстрее (особенно услуги ЖКХ), заметно выше (соответственно почти половина и около трети). Как следствие рост покупательной способности доходов (соотношения душевых денежных доходов и величины ПМ) отставал от темпов роста реальных доходов населения. Это означает, что положение бедных улучшалось медленнее, чем всего населения.

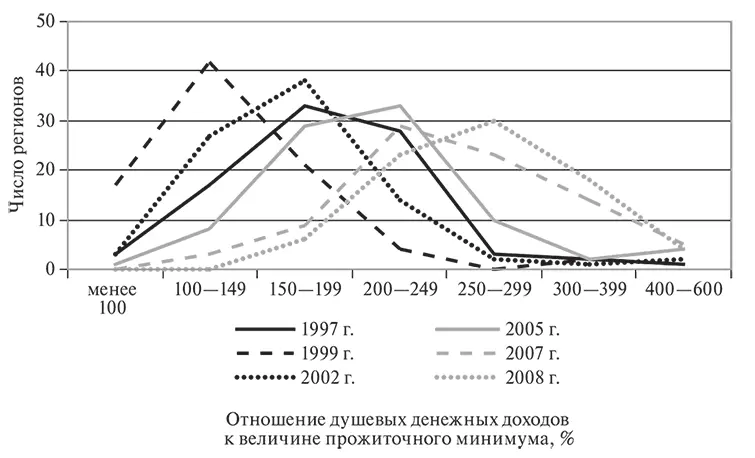

Распределение числа регионов с разным соотношением душевых денежных доходов и величины ПМ за 1997–2008 гг. показано на рис. 1.5. Резкое снижение покупательной способности доходов после дефолта было преодолено только в 2003 г., когда распределение регионов вернулось на уровень 1997 г. В действительности улучшение было более значительным, поскольку в 2000 и 2006 гг. дважды обновлялась методика расчета прожиточного минимума в сторону его повышения. При этом не во всех регионах изменения вводились сразу, в тот же год. В результате временной ряд данных стал менее сопоставимым.

Источник : Рассчитано на основе данных Росстата.

Рис. 1.5. Распределение регионов Российской Федерации по отношению душевых денежных доходов населения к величине прожиточного минимума в разные годы

За 2003–2008 гг. распределение регионов еще больше сместилось вправо: стало меньше «бедных» регионов и одновременно выросло число регионов с показателями, близкими к среднероссийским. Сократился диапазон различий между лидерами и аутсайдерами: в 1999 г. средние показатели уровня доходов населения в пяти самых «богатых» и в пяти самых «бедных» субъектах РФ различались в 6,1 раза, в 2005 – в 4,2, в 2007 – в 3,6, а в 2008 г. – только в 2,8 раза (хотя следует учитывать постепенное исчезновение из статистики за последние годы беднейших Коми-Пермяцкого, Эвенкийского и Усть-Ордынского автономных округов после их объединения с «материнскими» регионами). Однако общая картина территориальных диспропорций не изменилась. Для России по-прежнему характерен двух-трехкратный отрыв регионов-лидеров от большинства остальных по уровню доходов. Слаборазвитые и депрессивные субъекты также не могут преодолеть значительное отставание от «срединной» группы.

Читать дальше