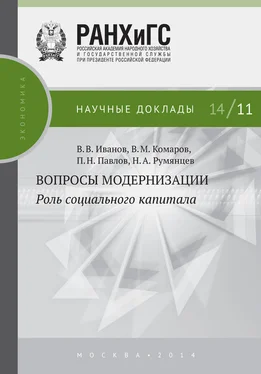

Модернизация в данном контексте будет представлять собой не селективную поддержку отдельных отраслей или создания «оазисов» инновационной деятельности (так называемый проектный подход к модернизации, характерный для последних лет), а целенаправленный процесс создания устойчивой системы стимулов для производительной деятельности и инвестиций в человеческий капитал для всех экономических агентов, политику поощрения накопления социального капитала.

Формируя развитое гражданское общество, в котором сильны традиции кооперации, самоорганизации и гражданской ответственности, можно не только обеспечить эффективное создание общественных благ (и часто сделать это лучше, чем государство), в том числе эффективных экономических и социальных институтов, но и повысить эффективность самого государства за счет контроля его действий, активизации каналов обратной связи. Заметим, что развитие информационно-коммуникационных технологий, создание различных коммуникационных площадок делает в настоящее время проблему организации и последующего масштабирования коллективных действий принципиально решаемой.

В этой связи настоящее исследование посвящено выработке контуров будущей новой модели экономического роста, активизирующей фактор социального капитала в России, уровень развития которого в настоящее время не позволяет эффективно выстраивать гражданское общество. Качественное изменение состояния социального капитала в лучшую сторону позволит задействовать недоиспользованный в настоящее время потенциал модернизационного развития.

В первой главе настоящей работы представлен комплексный анализ роли институтов в экономическом развитии. Вторая глава посвящена обсуждению модернизационного потенциала социального капитала. В третьей главе представлен обзор новейших теоретических подходов к анализу роли общественного участия в экономике, охарактеризованы перспективы увеличения эффективности ряда инструментов модернизации российской экономики на основе задействования фактора социального капитала. В четвертой главе приведено описание актуального состояния сферы социального капитала в России, обозначены контуры механизмов восстановления социального капитала в российском обществе. В пятой главе охарактеризована роль социального капитала в обеспечении необратимости (динамической устойчивости) институциональных (модернизационных) преобразований. В завершении работы сформулированы выводы для экономической политики и предложены контуры перспективной модели экономического роста в экономике знаний, активизирующей потенциал социального капитала.

1. Эффективные институты и экономический рост

Долгосрочное развитие стран является базовым, фундаментальным вопросом экономической науки и экономической политики. В течение долгого времени внимание исследователей было сконцентрировано в основном на «производственных» факторах экономического роста – физическом и человеческом капитале, технологических инновациях и т. д. Однако политика развития, основанная на неоклассических моделях роста, далеко не всегда приводила к ожидаемым положительным результатам. Поэтому начиная с 70-х гг. прошлого века экономисты обратились к так называемым фундаментальным факторам экономического роста. В 1973 г. Дуглас Норт и Роберт Томас охарактеризовали сдвиг парадигмы экономики развития следующим образом: «факторы, которые мы перечислили (инновации, экономия на масштабе, образование, накопление капитала и т. д.) не являются причинами экономического роста; они и есть экономический рост» [5] North D. С, Thomas R.P. (1973). The Rise of the Western World: A New Economic History, Cambridge: Cambridge University Press.

. В свою очередь Дуглас Норт и другие исследователи предложили сосредоточиться на факторах, определяющих стимулы людей к производительной (или, наоборот, непроизводительной) деятельности. Такими факторами являются «правила игры» в обществе – другими словами, система институтов. В настоящее время важность институционального фактора для экономического развития уже является консенсусом для экономистов, однако за этим консенсусом стоит огромное число теоретических и прикладных работ.

Первый и основной вопрос большинства эмпирических исследований: можно ли институциональными факторами объяснить различия в уровнях экономического развития различных государств? Если да, то какие именно институты способствуют росту и процветанию, а какие сдерживают его? Самым сложным в данной повестке был и остается вопрос институциональных изменений, перспектив сознательного повышения качества действующих институтов.

Читать дальше

![Владимир Кузнечевский - Эпоха Владимира Путина [К вопросу об исторической миссии второго президента России]](/books/26247/vladimir-kuznechevskij-epoha-vladimira-putina-k-vo-thumb.webp)