• Этапы разработки системы мотивации

• Функции и задачи системы мотивации

Грамотный персонал-менеджмент предполагает установление четкой последовательности в построении системы гибкого управления мотивацией. Управление идет от установления ценностей, которые реально культивируются в компании, до определения инструментов стимулирования, которые будут этим ценностям соответствовать. Используемые же инструменты мотивации должны быть понятны в разрезе их практического применения: даже в коллективном походе в боулинг сотрудники должны увидеть и понять определенные намерения руководства, уметь прочесть в этом мероприятии конкретный месседж для себя.

Иногда мотивацию и стимулирование путают между собой. Это неверно. Стимул и мотив отличаются по природе своего возникновения, механике и длительности воздействия на сознание человека. Мотив – это внутренний побудитель, формирующийся в сознании человека. Стимул связан с изменением условий среды, влияющей на человека. В организации стимулом может быть внешний побудитель к действию, в данном случае – управленческое воздействие. Стимул – это фактор краткосрочного действия, мотив – долгосрочного.

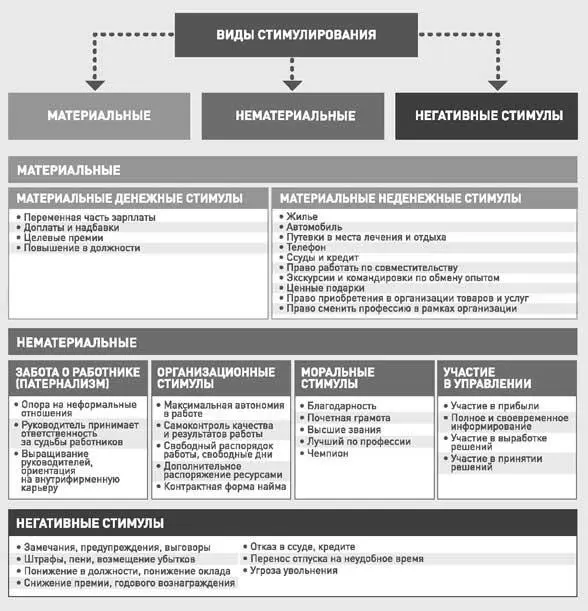

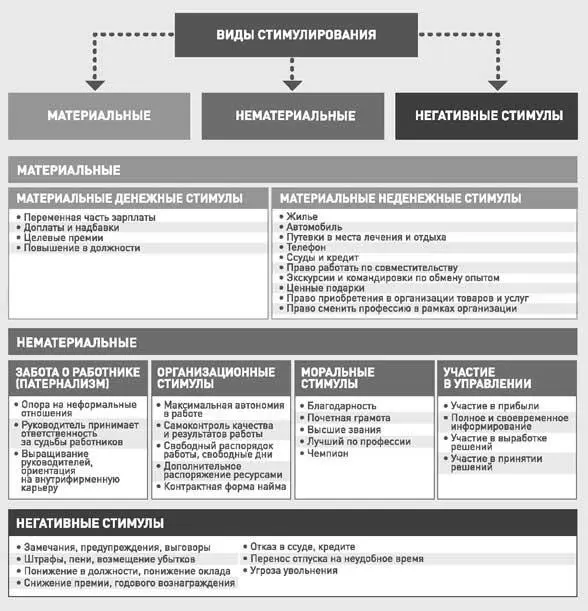

Для побуждения к труду в современных организациях используются следующие разновидности стимулов:

Рис. 2. Виды стимулов в управлении персоналом современной организации

Мотив связан с интересами, потребностями, ценностями. В данном контексте мы говорим о стимуле в общем смысле как об инструменте мотивации, который использует руководитель в отношении своих подчиненных, чтобы создать у них заинтересованное отношение к работе.

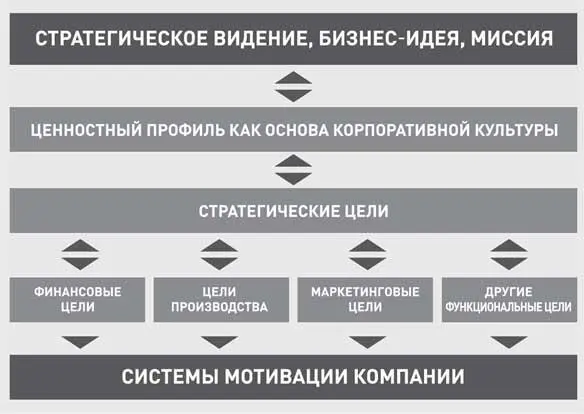

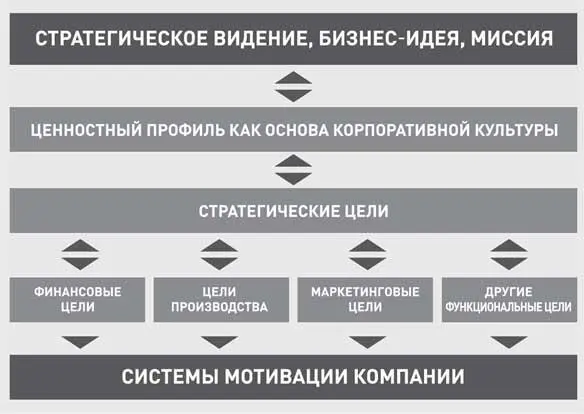

Рис. 3. Связь системы мотивации, целей и ценностей бизнеса

Мотивация персонала должна работать на ценности и цели бизнеса. Идеология сопоставима с целями, а они – со стадийностью бизнеса и вообще с рынком. В странах с устойчиво развивающейся экономикой рынок уже сформирован, там практически невозможно появление новых крупных игроков, если игрок не готов предложить потребителю что-то радикально новое и уникальное. Российский рынок дает возможность найти своего клиента и еще полон незанятых ниш. Между предпринимателями продолжается агрессивная борьба за потребителя и свободные ниши. Вместе с тем у нас можно заниматься тем же, что делает твой ближайший конкурент, и все равно найти спрос при более или менее грамотном подходе к делу. При этом никто не хочет «изобретать велосипед» и норовит влезть на чужое насиженное место. От этого на рынке постоянно происходит толчея и борьба локтями. В этой атмосфере противоборства естественным образом поддерживается дух состязательности, особенно в таких высококонкурентных отраслях, как сфера услуг. Состязательность эта имеет место не только во внешней среде, но и во внутренней среде бизнеса. В самой компании она зачастую намеренно культивируется, особенно среди продавцов, что, опять же, наглядно характеризует российскую специфику мотивации персонала. И – для сравнения – немыслимо представить конкуренцию между менеджерами В2В в какой-нибудь английской компании. Зачем им это, если у каждого из них свой клиент и свой регион, а конфликт интересов между ними никто не провоцирует?

Истинными ценностями корпоративных культур многих российских компаний объективно выступают доходность, прибыльность, скорость и темп развития, соревновательность, конкурентоспособность и жесткость. Метафорически говоря, это те флаги, под которыми сражаются сегодня корпоративные армии на отечественном рынке, как на поле боя, где идет «война всех против всех», описанная в «Левиафане» Томаса Гоббса. Эти ценности отражаются на системе мотивации и во многом определяют ее. Мотивация должна соответствовать ценностям, иначе она не будет работать вообще. А сами ценности порождаются при контакте потребностей с реальностью. Поэтому сложно допустить, чтобы действительной ценностью какой-нибудь российской компании, занимающейся продажами, была, например, «удовлетворенность работой в команде». Если мы где-то сможем такое обнаружить, скорее всего, это будет чем-то чисто декларативным, проще говоря, напускным.

Оценивать эту ситуацию нужно объективно и непредвзято, поскольку перед нами совершенно естественный, эволюционно объяснимый процесс. Есть мнение, что у России был шанс хотя бы начать строить рыночный капитализм в конце XIX – начале XX века, и если бы не Октябрьский переворот… Однако история не терпит сослагательного наклонения, и мы имеем то, что имеем. Точнее, не имеем. А не имеем мы до сих пор цивилизованного капитализма, который в наиболее прогрессивных государствах сегодня уже начал невероятно смягчаться и гуманизироваться. Прежде всего, в странах с экономической моделью так называемого скандинавского социализма. Не имеем мы в России также и цивилизованного рынка: для нашей рыночной реальности характерны накопление и перераспределение капитала, передел сфер влияния, жестокая борьба за ресурсы, вмешательство неэкономических сил и факторов в хозяйственные и финансовые процессы, нерыночные методы конкуренции, примитивные способы стимулирования труда и т. д. Поэтому в вопросах идеологии, мотивации, специфики бизнеса мы отличаемся от европейцев преимущественно тем, что находимся в стадии турбулентности.

Читать дальше

![Олег Языков - Крылья Тура. Командировка [2 том, c илл.]](/books/230256/oleg-yazykov-krylya-tura-komandirovka-2-tom-c-il-thumb.webp)

![Олег Языков - Крылья Тура. Командировка [2 том полностью]](/books/231653/oleg-yazykov-krylya-tura-komandirovka-2-tom-polno-thumb.webp)