• общепризнанная – у общепризнанной SoS имеются осознанные цели, назначенный руководитель и выделенные ресурсы. Однако у составляющих ее систем по-прежнему есть независимые владельцы, цели, финансирование, подходы к разработке и обеспечению функционирования. Для внесения изменений в каждую отдельную систему необходимо добровольное сотрудничество между ней и SoS;

• целевая – целевыми называются интегрированные SoS, которые создаются и управляются для достижения конкретных целей. Они централизованно управляются на протяжении длительного срока службы для выполнения как ранее поставленных, так и новых задач, которые могут представлять интерес для владельцев системы. Составляющие системы сохраняют возможность работать независимо, но в нормальном режиме их работа подчинена общей цели 152 152 Заметим, что в ГОСТ Р 57193-2016 эти категории SoS названы соответственно виртуальная, объединенная, познаваемая и руководимая.

.

Существенно различная организация взаимодействия в SoS перечисленных категорий не может не сказываться на их характеристиках. Например, при переходе от виртуальных или коллаборативных SoS к более «жестко» организованным общепризнанным или целевым SoS следует ожидать возрастания зависимости SoS в целом от изменений составляющих систем. Однако внесение изменений в таких SoS производится по согласованию заинтересованных сторон, что дает возможность снизить непредсказуемую эмерджентность.

Самым известным примером SoS является интернет. С точки зрения провайдеров, обеспечивающих магистральную передачу данных и последнюю «милю», – это коллаборативная SoS. Провайдеры взаимодействуют на более или менее добровольной основе, вступая в соответствующие договорные отношения, применяют стандарты и обеспечивают обслуживание клиентов. При этом они остаются независимыми и не имеют какого-либо общего руководителя.

Вместе с тем компании и индивидуальные пользователи имеют возможность создавать сетевые сервисы, используя не только инфраструктуру интернета, но и опубликованные сервисы других владельцев. Например, вставляя чужие фреймы в свой публичный или корпоративный портал. По сути, таким способом формируется множество виртуальных SoS со слабоорганизованными взаимодействиями: действительно, ведь в нашем примере ответственность за работоспособность «чужого» сервиса лежит на том, кто его вставил в свой портал, если нет специального контракта с владельцем сервиса. То есть в данном случае репутация владельца становится решающей. Естественно, такая виртуальная SoS будет существовать в течение того временного отрезка, на котором она решает поставленную задачу.

Именно виртуальные и коллаборативные SoS становятся «главными» в цифровом мире. И если 20 лет назад разработки SoS были прерогативой оборонных ведомств, то сейчас можно привести множество примеров SoS из ежедневной жизни и различных предметных областей:

• «транспорт – управление воздушным движением, Европейская железнодорожная сеть, интегрированное управление наземным транспортом, грузовым транспортом, управление скоростными магистралями и космические системы;

• энергетика – умные сети, умные дома и интегрированное производство/потребление;

• здравоохранение – системы управления областными учреждениями, аварийно-спасательными службами и управления персональным здоровьем;

• управление природными ресурсами – окружающей средой, региональными водными ресурсами, лесным хозяйством и рекреационными ресурсами;

• реагирование на катастрофы – ответы на стихийные бедствия, включая лесные пожары и наводнения, а также нападения террористов;

• потребительские товары – интегрированные развлечения и интеграция бытовых изделий;

• бизнес – банковское дело и финансы;

• средства массовой информации – кино, радио и телевидение» 153 153 http://sebokwiki.org/wiki/Systems_of_Systems_(SoS)

[22].

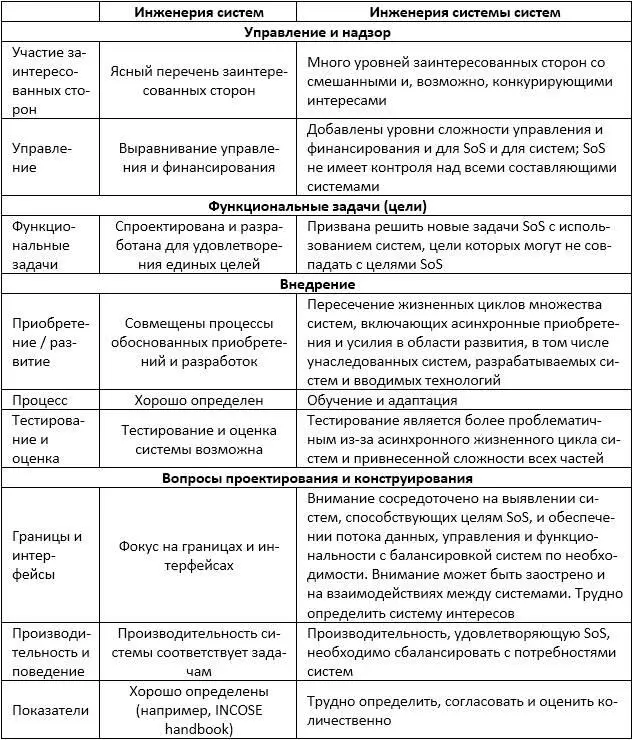

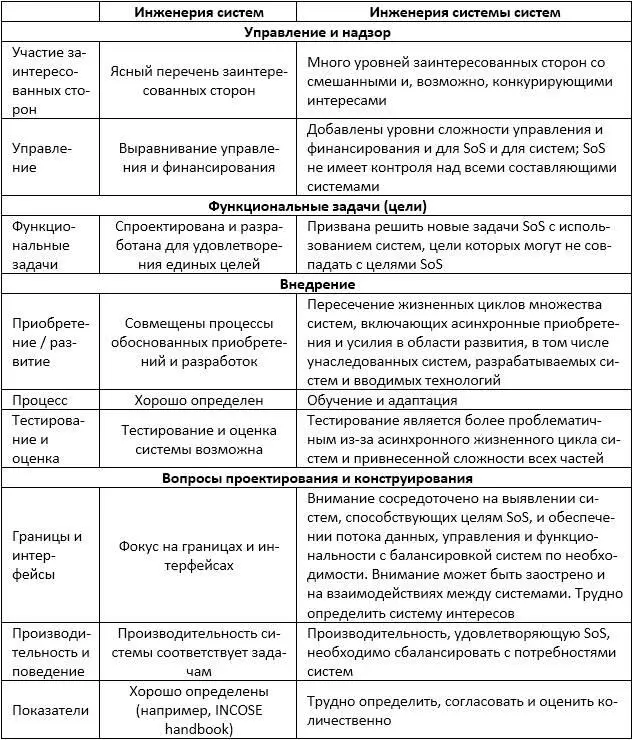

Различия между системами (из систем/подсистем) и системами систем существенным образом влияют на принципы использования системной инженерии (см. табл. 2.1).

Таблица 2.1.Различия между системами и системами систем с точки зрения системной инженерии. Источник: SEBoK v1.8 [22, Systems of Systems (SoS)]

Системная инженерия SoS, в отличие от традиционной, имеет дело не с функциямисистем, а с возможностями. З аказ на систему систем осуществляется в терминах возможностей ( capabilities ) , а не функций ( functions ) систем. То есть заказчики хотят приобрести возможность достижения новых (супер)целей, а не функции собственно системы, реализующие эти возможности. Системы уже куплены, существуют, у них есть владельцы и все необходимые функции. Но заказчику нужны возможности, которые можно достичь при совместной работе этих систем. Возможности формулируются следующим образом: данная система должна обеспечивать возможность ( и далее хотя бы один глагол того действия, которое она должна давать возможность сделать ).

Читать дальше