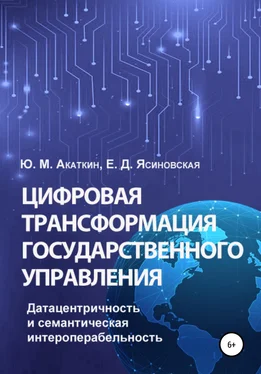

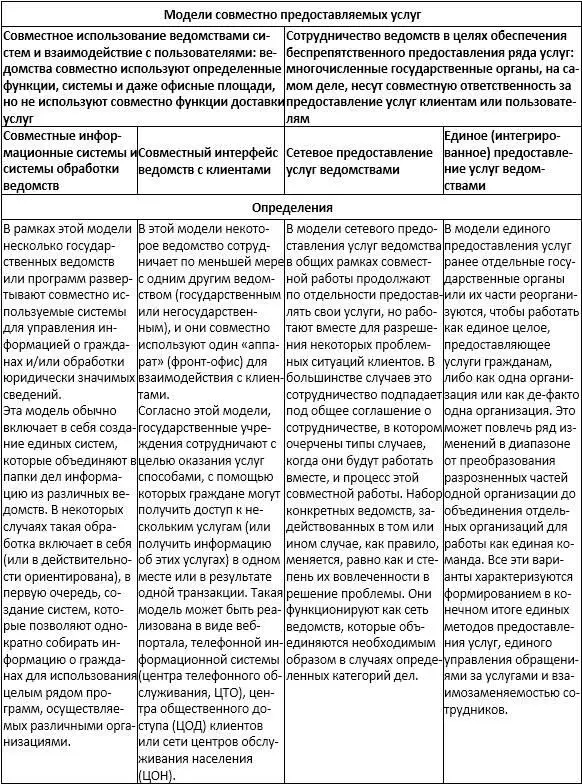

Таблица 1.11.Модели совместного предоставления услуг ведомствами [75]

Хорошим примером услуг 1-го типа с совместным использованием информации и ее обработки министерствами и ведомствами является Бельгийский Банк социального обеспечения (The Crossroads Bank for Social Security, CBSS) 134 134 https://www.bcss.fgov.be/en

, который действует уже 25 лет. Этот клиринговый банк играет роль информационного «брокера» для всех игроков в сфере социального обеспечения, объединяя около 3000 государственных и частных институтов (субъектов) на различных уровнях (федеральном, региональном, местном), занимающихся сбором взносов социального страхования, предоставлением пособий по социальному обеспечению, дополнительных социальных льгот и дополнительных льгот в зависимости от состояния социальной безопасности личности. Работа CBSS позволила принципиально изменить административные процедуры и заменить ручную обработку большого количество бумажных форм на быструю и более надежную обработку электронных документов для обслуживания более 10 млн граждан и 220 тысяч работодателей.

Услуги 2-го и 3-го типа широко распространены в отечественной практике и оказываются соответственно системами МФЦ и ЕПГУ. Однако зачастую МФЦ оказываются интерфейсом, который в буквальном смысле оторван от основной системы. Действительно, из 2684 центров и 10130 офисов государственных и муниципальных услуг, созданных на 1 января 2016 года на территории Российской Федерации, к середине 2016 года к СМЭВ было присоединено только 390 МФЦ 135 135 http://minsvyaz.ru/ru/events/35450/

, да и в тех, которые подключены, одной из главных проблем эффективности эксперты считают интеграцию «автоматизированных систем МФЦ с ведомственными АИС. От решения этого вопроса зависит качество и своевременность оказания услуги вне офисов госорганов» 136 136 http://gov.cnews.ru/articles/2016-11-18_kakoe_budushchee_zhdet_mfts

.

Услуги как 1-го, так и 4-го типа в России на сегодняшний день не предоставляются. В качестве примера 4-го типа услуги можно привести работу организации NAV 137 137 https://www.nav.no/en/Home

(Норвегия), которая была создана в результате слияния Национальной организации по страхованию (National Insurance Organization), Национальной службы занятости (National Employment Service) и Системы социального обеспечения (Social Welfare System). Создание в 2006 году NAV было направлено на увеличение занятости и вовлечение в экономическую деятельность как можно большего числа людей и уменьшение числа людей, живущих на пособия. Для этого, в частности, упрощено взаимодействие клиентов с организацией, ее услуги адаптированы к потребностям клиентов и обеспечено эффективное управление в сфере занятости и благосостояния. На сегодняшний день NAV администрирует треть национального бюджета Норвегии, используя различные виды социальных выплат, например, пособия по безработице, помощь по выходу на работу после болезни или травмы, пенсии, детские выплаты по рождению и по уходу за ребенком в возрасте от 1 года до 2 лет.

Создание в России системы 4-го типа, т. е. системы интегрированного предоставления услуг гражданам определенными блоками министерств и ведомств правительства, необходимо, например, для оказания эффективной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В федеральном законе о социальном обслуживании населения, который вступил в силу 1 января 2015 г. [52н], впервые заложены принципы социального сопровождения – от профилактики трудной жизнен- ной ситуации до вывода из нее, что реализуется совместными усилиями министерств и ведомств социального блока правительства. А в статье 28 этого закона содержатся требования к межведомственному взаимодействию при организации социального обслуживания.

Значительное влияние на создание российского ЭП оказывает удручающее состояние ИТ-стандартизации в стране. По состоянию на 2014 год в России действовало «5 % национальных ИТ стандартов от числа 2700 международных ИТ стандартов. За последние 10–15 лет в РФ практически потеряна школа ИТ стандартизации… ИТ стандарты в РФ не относятся к числу приоритетных» [71]. Не говоря уже о том, что российские специалисты, за редким исключением, не принимают участия в разработке международных ИТ стандартов. А ведь сейчас многие из этих стандартов – это документы методологического свойства, фиксирующие мировое знание о проектировании изделий и программного обеспечения, системном инжиниринге и т. д. И если не участвовать в процессах их разработки, то легко оказаться на задворках мирового инновационного научного и технологического прогресса.

Читать дальше