Итак, можно сделать вывод: эмоциональный тип, который чаще другого встречается в группе испытуемых, объединенных определенными УЖД, хуже адаптируется к этим УЖД, чем противоположный эмоциональный тип, который в данной группе встречается реже. Это означает, что к УЖД повышенной экстремальности легче адаптироваться тому человеку, эмоциональная жизнь которого не похожа на ту, которой придерживается большинство окружающих его соратников.

Проще говоря, если хочешь лучше адаптироваться в условиях повышенной экстремальности, внимай себе и не будь как все.

Итак, хорошо адаптируются к экстремальным условиям именно меньшинство, а большинство адаптируется хуже. При этом, это меньшинство и большинство представлены разными эмоциональными типами, и не просто разными. У одних хорошо адаптирован именно тот тип, который у других адаптирован плохо и наоборот. Таким образом, адаптированность определена не самим эмоциональным типом, а его «пригодностью» в структуре общения в данном коллективе. Адаптация как бы требует на первый взгляд противоестественного волевого действия – примкнуть к меньшинству. Таким образом, социальная адаптация начинается с эмоционального анализа ситуации. А результатом адаптации является эмоциональный синтез, когда человек уже овладевает ситуацией в целом (по всей группе общения). Эмоциональный анализ заключается в частности и в том, что человек может ориентироваться и на несвойственный ему эмоциональный тип. Такая перестройка эмоциональной жизни в процессе общения требует тонкого психологического анализа эмоциональных потоков среди участников непосредственного окружения. Эмоциональный синтез уже предполагает некоторое влияющее на эти потоки выбранное место, что и является непосредственным результатом адаптации. Представленная здесь последовательность смены управляющих ролей эмоций, воли и когниции, которая через адаптацию (когнитивно-эмоциональный процесс) вновь замыкается на эмоциональный компонент, характерна, видимо, для тех типов социальной адаптации, когда в результате человек занимает место лидера организатора (собственно ресоциализации). Мы проверили это предположение в эксперименте, проведя социометрию в том же коллективе сотрудников роты охраны. О чем в следующем параграфе.

1.5. Закон «не будь как все» в действии. Результаты обследования психологического климата в роте охраны

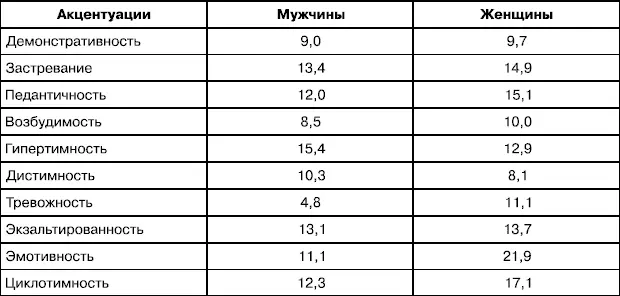

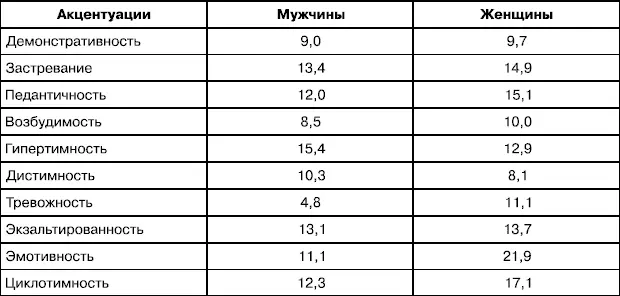

Кроме метода социометрии для индивидуального тестирования использовался уже упоминавшийся метод оценки эмоциональности и метод оценки акцентуации характера Шмишека. В результате проведенного обследования были получены следующие результаты по методике Шмишека (табл. 4).

Обратимся к анализу данной таблицы. Оставляя в стороне интерес, который могут представлять эти данные сами по себе, перейдем к извлечению той информации, которая может иметь отношение к психологическому климату в роте охраны (РО). У мужчин мы видим отчетливую тенденцию к акцентуации по шкале гипертимности. Означает ли это, что в данном коллективе собрались исключительно склонные к озорству весельчаки. Нет, как это будет видно из последующих сопоставлений с другими методами. Это означает, что в данном коллективе такое поведение является социально поощряемым, т. е. передает характер психологического климата общения. Что же касается индивидуальных данных, то эти оценки явно завышены. Точно так же, как занижены оценки по шкале тревожности. Потому что показывать свою тревожность на службе в РО не принято. Таким образом, подавление своей тревожности, т. е. сокрытие возникающих личных проблем, ведет к нарастанию искусственно гипертимного поведения, т. е. бесшабашно веселого, излишне самостоятельного, с завышенной самооценкой в обычных ситуациях и раздражительно гневливого в проблемных.

К чему же приводит такой определяющий фактор психологического климата в коллективе? Часть людей начинает демонстрировать излишне застревающее поведение, другая же часть (как это видно уже из социометрической методики – изгои, непринятые) – излишне экзальтированное, очевидно, с целью социального принятия. Особенно ярко это выражено у женщин, у которых чрезвычайно завышена оценка эмотивности, а также застревания и педантичности.

Таблица 4. Средние показатели акцентуации характера у испытуемых роты охраны

Таблица 5. Средние показатели акцентуации характера в группах испытуемых с различными эмоциональными циклами

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу