Ход рецепции по отдельным странам достаточно подробно описан в работах российских дореволюционных исследователей (прежде всего П. Г. Виноградова, а также С. А. Муромцева) и зарубежных историков права (В. Моддерман, Г. Берман). В последующих главах данного пособия он будет раскрываться через деятельность основных правовых школ, поскольку именно они формировали доктринальную основу ius commune или косвенно способствовали ее развитию своей критикой.

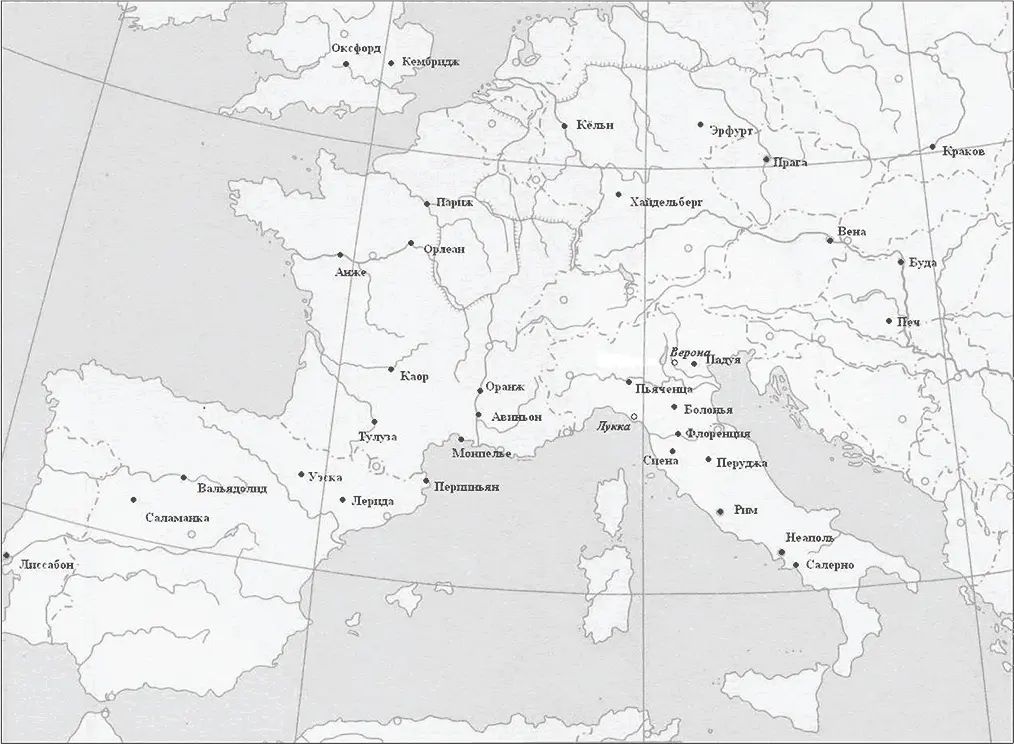

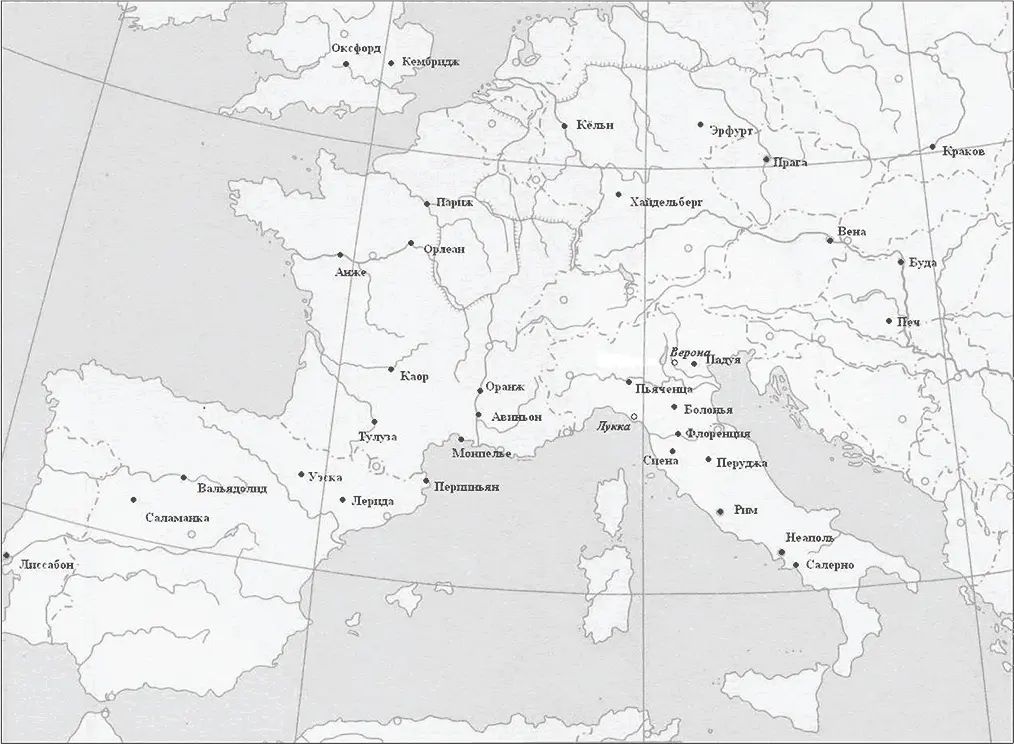

Процесс распространения ius commune в Западной Европе иллюстрирует рис. 1.1.

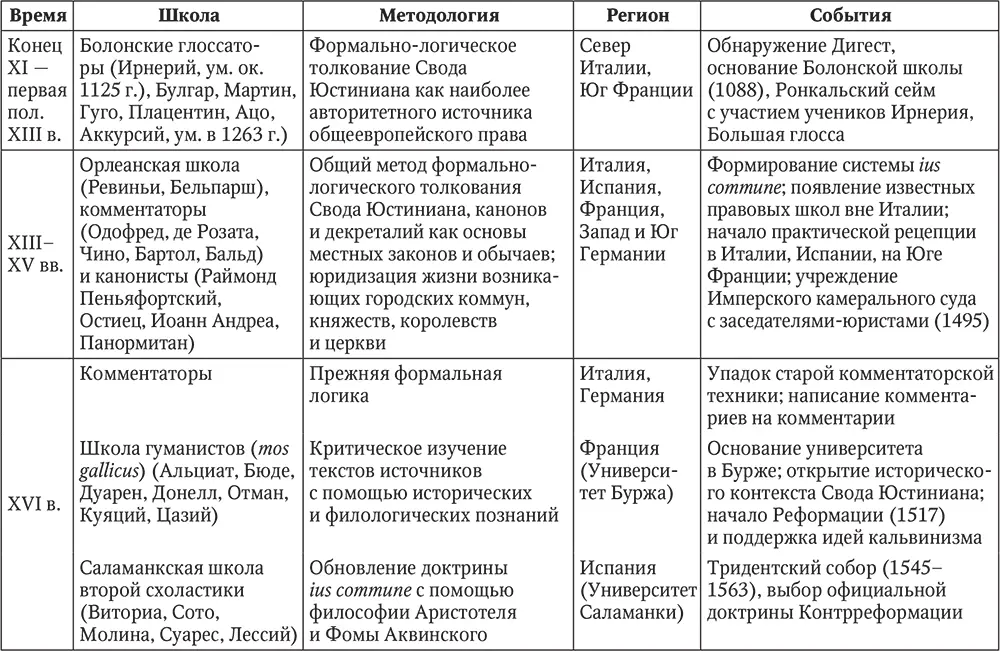

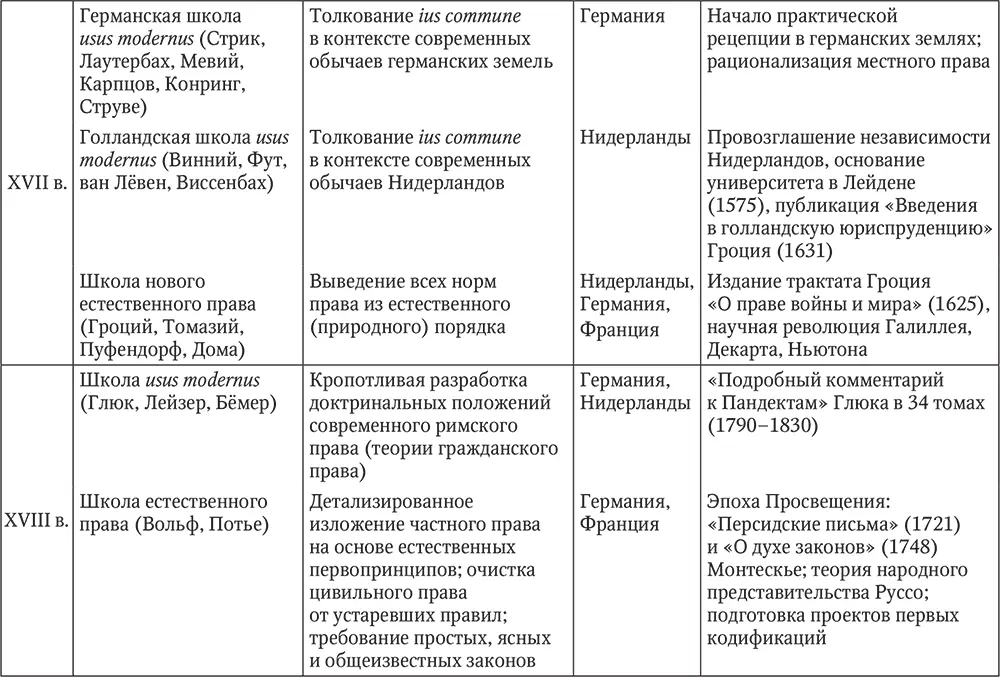

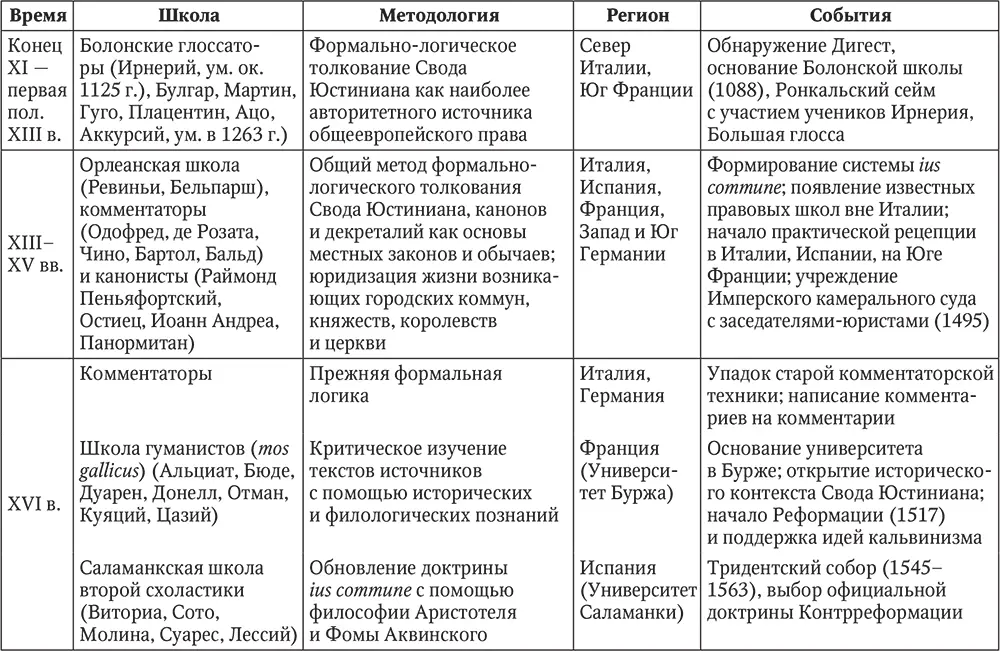

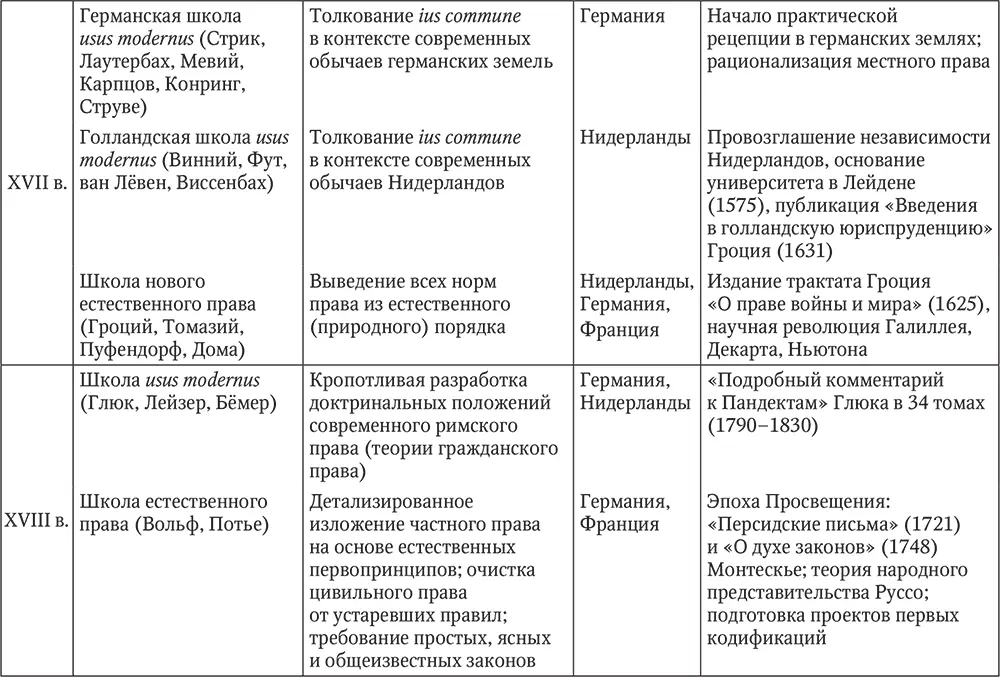

Таблица 1.3 в самых общих чертах описывает сложный процесс развития и распространения юридической науки в ведущих странах континентальной Западной Европы. В действительности данный процесс не был прямолинейным триумфальным шествием римско-канонического права в том виде, какой ему придали комментаторы XIII–XV вв. Ius commune подвергалось критике в разные эпохи по различным основаниям.

1.4. Вехи развития института договора в XI–XVIII вв.

Договорное право в смысле совокупности правил, опосредующих отношения экономического обмена между равноправными субъектами, всегда играло заметную роль в развитии общеевропейской правовой традиции. Четко определяя прежде всего кто, кому, когда, где должен совершить определенные действия по передаче имущества, выполнению работ, оказанию услуг и какие неблагоприятные последствия наступят в случае несоблюдения условленного, договорное право с эпохи Античности придавало динамизм отношениям по переходу имущественных благ между субъектами. Речь идет не только о прогрессивном развитии общества, но и о выживании отдельных его членов. В XVII–XVIII вв. сторонники влиятельной школы естественного права прямо утверждали, что договоры служат основным средством компенсации природной слабости человека и неспособности удовлетворить все свои потребности самостоятельно.

а

б

в

Рис.1.1. Распространение университетов в Западной Европе [5] Cambridge Histories Online © Cambridge University Press, 2008.

а – в XIV в.; б – в XV в.; в – в XVI в.

Таблица 1.3. Развитие ius commune в Западной Европе XI–XVIII вв.

Соответствуя неким глубинным, универсальным потребностям человеческого общежития, связанного с товарно-денежными отношениями, договорное право не только получало развитие в самых разных обществах Античности, Средних веков и Нового времени, но и приобретало сходные формы. Одной из важных причин единообразия договорного права народов континентальной Западной Европы, несомненно, является его романистическая основа.

Римское договорное право с полным основанием считается одним из наиболее ценных достижений ведущих юристов Древнего Рима. Они наметили то место в системе права, которое договоры занимают по сей день. Так, Ульпиан провел деление права на публичное и частное в зависимости от отношения к общему благу или пользе отдельных лиц и выделил в частном праве предписания, свойственные всем живым существам (естественное право как концепция древнегреческой философии), всем народам (право народов) и собственно римскому народу (цивильное право) (D. 1.1.1.2). Гай разделил частное право римского народа на правила относительно лиц, вещей и исков (Gai. 1.8), поместив обязательства между положениями вещного права и права исков (Gai. 3.88-3.225). Он же предложил схематичное деление обязательств по способу их установления на договорные и деликтные, из правомерных действий и из правонарушений, а также упорядочил все договорные обязательства римского права в четырех группах – вербальные, литтеральные, реальные, консенсуальные (Gai. 3.89).

В то же время римское договорное право существенно отличалось от договорного права, нашедшего отражение в первых кодификациях XVIII в. При внимательном рассмотрении заметна неполнота и поверхностный характер системы римского договорного права, отсутствие группировки общих положений о порядке заключения, исполнения и так далее различных договоров, множественность терминологии (контракт, пакт, конвенция и др.), обнаруживающей отсутствие обобщающего понятия «гражданско-правовой договор»; приоритет процессуального аспекта – зависимость видов договоров от системы исков формулярного гражданского процесса; наконец, формализм договорного права и связанную с ним невозможность предъявить иск на основе неформального, нетипичного соглашения.

Читать дальше